Der Feind in meinem Kopf

Ein Palästinenser sprengt einen Bus in die Luft, Israelis bombardieren Wohnhäuser: Forscher am Massachusetts Institute of Technology untersuchen, was im Kopf von Menschen vorgeht, denen Mitgefühl und Verständnis für die gegnerische Seite fehlen.

Veröffentlicht: 16.08.2012

Niveau: mittel

- Am Massachusetts Institute of Technology untersuchen Wissenschaftler, was sich im Hirn ändert, wenn verfeindete Menschen sich näher kommen. Interventionen bei Konflikten sollen so künftig wissenschaftlich bewertet werden können.

- Die Empathie gegenüber Menschen der gegnerischen Seite hält sich in Grenzen. Wo im Gehirn der Mangel an Mitgefühl verursacht wird, steht allerdings noch nicht fest.

- Auch Vorurteile gegenüber der feindlichen Gruppe spielen in Konflikten eine Rolle. Sie werden offensichtlich im Precuneus, einem Teil des Parietallappens verarbeitet.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Parietallappen

Parietallappen/Lobus parietalis/parietal lobe

Wird auch Scheitellappen genannt und ist einer der vier großen Lappen der Großhirnrinde. Er liegt hinter dem Frontal– und oberhalb des Occipitallappens. In seinem vorderen Bereich finden somatosensorische Prozesse statt, im hinteren werden sensorische Informationen integriert, wodurch eine Handhabung von Objekten und die Orientierung im Raum ermöglicht werden.

Konfliktparteien empfinden messbar weniger Empathie für die andere Seite. Aber die geringere Empathie ist nicht bei allen Menschen gleich. Rebecca Saxe hat eine Hypothese, was das bedeuten könnte. Üblicherweise wird angenommen, dass Menschen mit generell hoher Empathiefähigkeit empathisch gegenüber allen Menschen sind, auch gegenüber Fremden. Folglich würden Menschen mit wenig Empathie auch weniger Empathie für fremde Menschen zeigen. „Wir denken hingegen, dass jeder Mensch eine gewisse Empathie für jedermann empfindet“, sagt Saxe. Allerdings sei die Wertschätzung der eigenen Gruppe in der Lage, Empathie zu modulieren. Wer sich besonders stark mit der eigenen Gruppe identifiziert, dessen Empathie steigert sich gegenüber der eigenen Gruppe, wird aber gegenüber der anderen, gegnerischen Gruppe reduziert. Ein entscheidender Unterschied, denn gemeinhin werden Selbstmordattentäter als Psychopathen ohne jegliche Empathiefähigkeit dargestellt. Ein Irrtum, laut Saxe: „Diejenigen, die kein Mitgefühl für die Außengruppe zeigen, sind eben nicht Menschen ohne jegliche Empathie, sondern sie haben sehr viel Empathie – aber nur für die eigene Gruppe.“ Hyperempathie nennt Saxe das.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

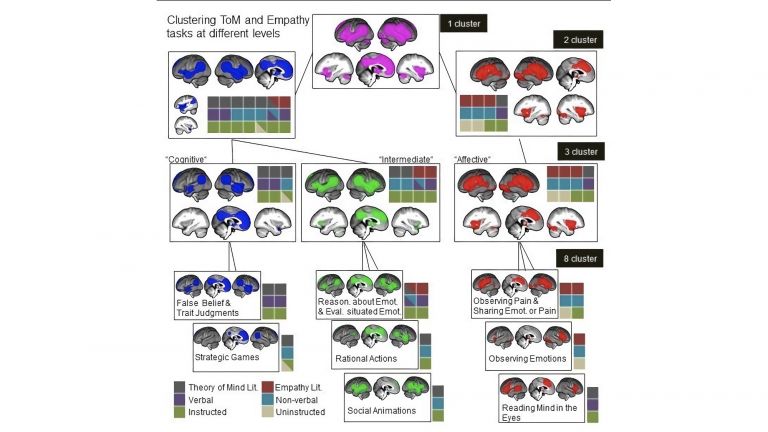

Als junge MIT-Studentin kam Rebecca Saxe mit einer verrückten Idee zu ihrer Professorin Nancy Kanwisher. „Rebecca wollte die Hirnregionen finden, die es Menschen ermöglicht, sich in die Gedankenwelt anderer Menschen hineinzuversetzen“, erinnert sich Kanwisher. Sie selbst sei „sehr skeptisch“ gewesen. Nie zuvor war eine Hirnregion für abstrakte soziale Kognition gefunden worden. Doch Rebecca sei eine so überzeugende und charismatische Studentin gewesen, dass sie ihr freie Bahn ließ. Und tatsächlich fand Saxe 2003 im rechten temporoparietalen Übergang, einer Region zwischen Scheitel- und Schläfenlappen, die Schaltzentrale für Theory-of-Mind und Empathie. Saxe machte Blitzkarriere und wurde eine der jüngsten Professorinnen am MIT.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Wie wäre es, eines Tages einfach ins Büro eines berühmten Professors an einer der berühmtesten Universitäten der Welt zu spazieren, seine Idee für ein Forschungsprojekt zu präsentieren – und dann vom Fleck weg engagiert zu werden? Und wenn das zudem noch ein Projekt wäre, mit dem sich uralte Konflikte zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlichen Glaubens oder unterschiedlicher Lebensweise lösen lassen könnten? Der Neurobiologe Emile Bruneau hat genau das versucht – und es hat geklappt, zumindest ein Stück weit.

2007 ist Bruneau zufällig in Boston. Kurz zuvor hat ihm die Neurobiologin Rebecca Saxe per E-Mail geantwortet und ein paar Minuten Gesprächszeit in ihrem Büro am Massachusetts Institute of Technology (MIT) eingeräumt. Nun stand dieser junge Forscher aus Michigan vor ihr mit einer „großen Frage“, wie sich Saxe erinnert: „Wie ändern Menschen einer Gruppe ihr Urteil über die Menschen in der gegnerischen Gruppe eines Konflikts?”

Bruneau hatte Erfahrungen mit verschiedenen Konflikten gesammelt: Er war in Südafrika kurz nach Beendigung der Apartheid, in Sri Lanka geriet er mitten in den Aufstand der Tamilen und in Nordirland hatte er in einem Begegnungs-Camp für protestantische und katholische Kinder die Bemühungen beobachtet, den Kindern Verständnis füreinander beizubringen. Überall auf der Welt gibt es derartige Programme, die versuchen, Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen und die Perspektive des Gegenübers verständlicher zu machen. „Aber kaum eines dieser Programme wird wissenschaftlich evaluiert“, sagt Bruneau. Niemand wisse also, ob sie überhaupt funktionieren.

Interventionen verbessern

Erst wenn die Programme wissenschaftlich bewertet sind, könne man sie gezielt, evidenzbasiert verbessern, so Bruneau. „Menschen können sich ändern, und wenn man verstehen könnte, wo im Gehirn dieser Prozess wie abläuft, dann hat man auch eine objektive Möglichkeit zu kontrollieren, ob ein bestimmtes Konfliktlösungsprogramm erfolgreich ist oder nicht“, schildert der Neurobiologe seine Überlegung. „Die Idee ist, eine neuronale Signatur zu finden, die sich vor und nach einem solchen Interventions-Programm unterscheidet.“ Als Bruneau Saxe seine Idee erklärte, wurden aus fünf Minuten rasch zwei Stunden. Bei seinem nächsten Besuch in Boston hatte der Forscher bereits seinen eigenen Platz im McGovern Institute of Brain Research des MIT – Saxe hatte angebissen.

Empathieverlust im Gehirn?

Was ändert sich im Hirn, wenn verfeindete Menschen sich näher kommen, war für das Saxe-Bruneau-Team nun die Grundfrage. Empathie muss eine Rolle spielen, denn Konflikte bestehen offenbar, weil die eine Seite die Fähigkeit verliert, sich in die Gedanken und Gefühlswelt der anderen hineinzuversetzen, meint Saxe. Die Neurobiologie des Mitfühlens. „Das könnte zur Folge haben, dass man Gewalt gegenüber der gegnerischen Gruppe eher toleriert oder weniger motiviert ist, Gewalt zu verhindern.“

In einem ersten Experiment erzählten Saxe und Bruneau zwei Konflikt-Gruppen – Palästinensern und Israelis – die Leidensgeschichte eines Menschen. Das Mitgefühl und Verständnis sank sofort, sobald man ihnen erklärte, dass die Person zur anderen Gruppe gehörte. Wo im Hirn dieser Empathieverlust verursacht wird, konnten Bruneau und Saxe allerdings nicht feststellen. Vermutlich war der Empathieverlust nicht stark genug, um einen Unterschied in der Hirnaktivität zu messen. Denn für die Studie hatte Bruneau Palästinenser und Israeli befragt, die schon geraume Zeit in Boston lebten.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Vorurteile spielen ebenfalls eine Rolle

Doch nicht allein der Verlust an Empathie bringt Menschengruppen gegeneinander auf, sondern auch Vorurteile. Standpunkte wie etwa der, die andere Seite sei irrational und verdiene kein Mitgefühl, könnten eine Rolle spielen, vermuteten die Forscher. Bruneau entwarf also ein Experiment, das gleichzeitig klären sollte, wie Konfliktgruppen am besten miteinander ins Gespräch kommen können. Er testete Israeli und Palästinenser in Tel Aviv und Ramallah sowie mexikanische Einwanderer und Amerikaner in Arizona – und zwar ohne, dass sie es bemerkten. Man erzählte ihnen einfach, dass sie eine Übersetzungssoftware von Google testen sollten.

Dadurch mussten sich die Testpersonen einen Monolog der „gegnerischen“ Gruppe über deren Perspektive anhören: Mal erklärt der mexikanische Einwanderer dem konservativen Weißen seine Welt, mal spricht der Israeli über den Konflikt mit den Palästinensern. Vor und nach dem Experiment beantworteten die Probanden einen Fragebogen angeblich zur Güte der Übersetzung. Doch zwischen den vielen Fragen versteckten sich Abfragen, mit denen Saxe und Bruneau Empathie und Gesinnung messen konnten.

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

Wer ist Sprecher, wer ist Zuhörer?

Normalerweise versuchen Interventionsprogramme möglichst ausgeglichene Gesprächssituationen herbeizuführen. Jeder soll beispielsweise gleich viel Redezeit erhalten und es wird abwechselnd gesprochen. Doch die beiden Wissenschaftler kamen zu einem anderen Ergebnis. „Die Konfliktgruppen setzen sich mit unterschiedlichen Bedürfnissen an den Verhandlungstisch und deshalb brauchen sie keine symmetrischen, sondern asymmetrische Gesprächssituationen“, sagt Saxe. Offenbar spielt es dabei eine große Rolle, wer Zuhörer und wer Sprecher ist. Tatsächlich verbesserte sich etwa die Meinung der eher machtlosen mexikanischen Einwanderer gegenüber den weißen Amerikanern in Arizona nur dann, wenn sie sprechen durften, nicht aber wenn sie gezwungen waren, zuzuhören. Eine wichtige Erkenntnis für die Gestaltung der Interventionsprogramme. „Nicht alle Gespräche sollten in Zukunft asymmetrisch sein, aber vielleicht hilft es bei der Entscheidung, wer zuerst oder wer länger sprechen darf“, meint Saxe.

Hirnareale für Vorurteile

Einen ersten Hinweis, wo im Gehirn Vorurteile verarbeitet werden könnten, haben Bruneau und Saxe ebenfalls bereits gefunden. Wenn sich Palästinenser bzw. Israelis anhören mussten, was die jeweils andere Seite über sie dachte, dann erwies sich eine Hirnregion im Parietallappen namens Precuneus als besonders aktiv. „Und zwar umso aktiver, umso unberechtigter die Probanden die jeweiligen Äußerungen empfanden“, sagt Bruneau. Da der Precuneus viele Aufgaben übernimmt, sei es schwer zu sagen, was dieses Signal tatsächlich bedeute. Aber es zeigt, dass Bruneaus Idee, eine messbare neuronale Signatur für Konfliktverhalten zu finden, machbar sein könnte.

„Die Botschaft ist: Wenn Dialog-Veranstaltungen oder Konflikt-Interventionsprogramme wissenschaftlich evaluiert werden, dann lassen sich Fehler vermeiden und bessere Ergebnisse erzielen“, so Saxe. Das Wissen um die Reaktion der Menschen in Konflikten kann Fehler verhindern helfen – wie zum Beispiel einen Mexikaner zu zwingen, die Perspektive weißer Amerikaner zu hören. Das könne die Ressentiments sogar verstärken, so Saxe.

Aber besteht nicht die Gefahr, dass es als Entschuldigung aufgefasst wird, wenn Forscher etwa die Hirnfunktionen entdecken, die zu rassistischem Denken, Hass gegenüber Andersdenkenden oder gar Gewalt gegen Minderheiten führen? „Der Punkt ist ganz sicher nicht zu sagen: Es ist in meinem Kopf, also wurde ich damit geboren, bin nicht dafür verantwortlich und kann es nicht ändern“, sagt Saxe. „Was man in seinem Kopf hat, gehört zu einem, und man trägt die Verantwortung dafür, es zu ändern.“

Parietallappen

Parietallappen/Lobus parietalis/parietal lobe

Wird auch Scheitellappen genannt und ist einer der vier großen Lappen der Großhirnrinde. Er liegt hinter dem Frontal– und oberhalb des Occipitallappens. In seinem vorderen Bereich finden somatosensorische Prozesse statt, im hinteren werden sensorische Informationen integriert, wodurch eine Handhabung von Objekten und die Orientierung im Raum ermöglicht werden.

Empfohlene Artikel

Niemand ist frei von unbewussten Vorurteilen

Auch die Forscherin musste die Erfahrung machen, dass sie nicht vor ungewollten und unbewussten Vorurteilen gefeit ist. Sie nahm einmal an einem so genannten „Impliziten Assoziationstest“ teil. Mit ihm lässt sich herausfinden, wie tief sich Vorurteile und Wertvorstellungen in unsere Psyche eingraben. Saxe war bei diesem Test viel langsamer, wenn sie Männer mit Haushalt und Frauen mit Arbeit assoziieren sollte als im umgekehrten Fall. „Und das, obwohl ich arbeite, meine Mutter arbeitet, alle Frauen, die ich kenne, arbeiten, und ich völlig davon überzeugt bin, dass Frauen arbeiten sollten und ebenbürtig fähig sind zu arbeiten.“

Der Wissenschaftlerin geht es nicht alleine so. Selbst Menschen, die sich ein Leben lang gegen Vorurteile, zum Beispiel gegenüber Schwarzen eingesetzt haben, müssen in solchen Tests feststellen, dass sie deutlich länger brauchen, dunkelhäutige Gesichter mit positiven Adjektiven zu verbinden als hellhäutige. „Einerseits ist das total erschreckend, all das Zeug in meinem Kopf, das mein Verhalten unbewusst beeinflussen könnte“, sagt Saxe, „aber andererseits zählt offensichtlich viel mehr, was ich sage, tue oder wie ich mich bewusst entscheide.“

Wo sollen Interventionen ansetzen?

Für die Forschung ist es letztlich entscheidend zu wissen, dass Menschen versteckte Vorurteile haben, von denen sie selbst nichts geahnt hätten und die per Fragebögen nicht erkennbar sind. Und für die Konfliktinterventionsprogramme stellt sich die Frage, auf welcher Ebene der Gefühls– und Gedankenwelt der Menschen in einem Konflikt sie eigentlich Einfluss nehmen wollen oder sollten – auf die unbewussten, impliziten Assoziationen oder auf das tatsächliche, bewusste Verhalten. Für Saxe eine entscheidende Frage: „Wir müssen herausfinden, ob die impliziten Assoziationen überhaupt wichtig sind.“ Ist es überhaupt relevant zu wissen, dass Menschen in einem Konflikt messbar weniger Empathie füreinander empfinden. Ändert sich ihr Verhalten erst, wenn sich ihr Empathielevel ändert, oder ist das gar nicht nötig? „Das Projekt zwingt uns, darüber nachzudenken, was wir mit diesen Interventionsprogrammen eigentlich erreichen wollen“, sagt Saxe.

Für Emile Bruneau und Rebecca Saxe gibt es also noch eine Menge zu tun. Dennoch ist Bruneau schon jetzt zufrieden: „Es ist mir gelungen, Rebecca Saxes Interesse für dieses Thema zu wecken. Und das allein ist schon viel wert.“

Empathie

Empathie/-/empathy

Der Begriff „Empathie“ geht auf das altgriechische Wort für „Leidenschaft“ zurück. Heute versteht man unter Empathie das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle, Gedanken und Handlungsweisen nachzuvollziehen. Die physiologische Basis dafür sehen viele Neurowissenschaftler in den Spiegelneuronen: Nervenzellen, die beim Beobachten einer Handlung ebenso aktiv sind wie bei deren Ausführung.

zum Weiterlesen:

- Bruneau, E.G. et al: Social cognition in members of conflict groups: behavioural and neural responses in Arabs, Israelis and South Americans to each other’s misfortunes. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2012; 367:717 – 730 (zum Abstract).

- Bruneau, E.G., Saxe R.: Attitudes towards the outgroup are predicted by activity in the precuneus in Arabs and Israelis. Neuroimage.2010; 52(4):1704 – 1711 (zum Abstract).

- McGovern Institute of Brain Research; URL: http://mcgovern.mit.edu/about-the-institute [Stand: 13.01.2011]; zur Webseite.

- Saxelab Social Cognitive Neuroscience Laboratory am MIT; URL: http://saxelab.mit.edu/index.php; zur Webseit e.

Wenn Menschen gemeinsam Etwas böses tun, passiert das gleiche.

Einige wenige fangen an , und immer mehr Menschen schließen sich an. Natürlich haben diese Menschen auch Mitgefühl, aber das wird unterdrückt, erstens um nicht aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden , und zweitens, denn dieses Gefühl des zusammengehörigkeit, ("gemeinsam sind wir stark") so stark ist, (und immer stärker wird), das jedes Mitgefühl in Kern unterdrückt wird.

Wenn diese Gruppen eine gewisse Stärke erreicht haben, kommt man schwer an sie ran.