Liebe – ein Grundnahrungsmittel

Ob Maus oder Mensch: Für einen gelungenen Start ins Leben ist Zuwendung ganz entscheidend. Wer als Baby verlässlich Liebe zu spüren bekommt und sichere Bindungen entwickeln kann, gewinnt dadurch langfristig – auch an Freiheit.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Inga Neumann

Veröffentlicht: 28.03.2013

Niveau: mittel

Bis vor gut 50 Jahren herrschte die behavioristische Auffassung vor, wonach Eltern mittels Belohnung in Form von Nahrung das Verhalten ihrer Kinder konditionieren – und Zuwendung eher schadet.

Durch Harlows Versuche mit „Draht-“ und „Stoffmüttern“ für Affenbabys sowie durch Bowlbys Bindungstheorie hat sich das Bild komplett gewandelt: Zuwendung und emotionale Bindung in den ersten Lebensjahren sind die Basis für eine gesunde Entwicklung.

Das Bindungsbedürfnis hat evolutionäre Wurzeln: Der Nachwuchs vieler Tiere ist auf Nähe angewiesen, um überleben zu können. Entsprechend haben Nähe und Zuwendung kurz- und langfristige positive Auswirkungen physiologischer und psychologischer Art.

Für Trennungsstress gibt es nach Panksepp eine spezielle neuronale Struktur, das PANIC-System. Die neurobiologischen Grundlagen von Trennungsstress überschneiden sich mit denen von körperlichem Schmerz.

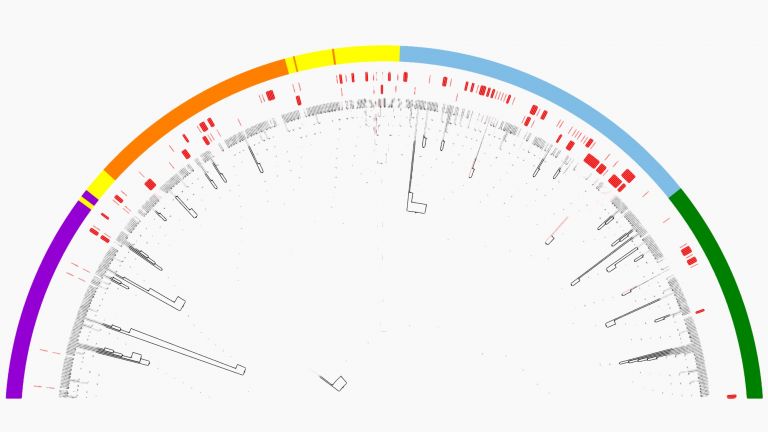

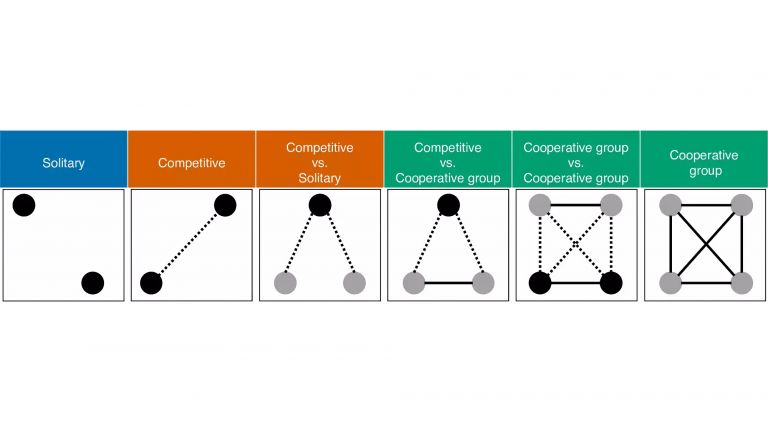

Um Bindungsmuster von einjährigen Kindern zu erforschen, entwickelte Bowlbys Mitarbeiterin Mary Ainsworth das „Strange Situation Protocol“. Dabei befinden sich Kind und Mutter (oder sonstige Bezugsperson) zunächst allein in einer Art Wartezimmer mit Spielecke, dann kommt eine fremde Person hinzu. Anschließend verlässt die Mutter den Raum und das Kind bleibt drei Minuten mit der fremden Person allein. Dann kehrt die Mutter zurück. Jeweils nach drei Minuten wechseln die Konstellationen noch einige Male. Je nachdem, wie das Kind auf das Weggehen und Zurückkehren der Mutter reagiert und ob zwischendurch, wenn das Kind ganz allein im Raum ist, sein Erkundungsdrang wieder durchkommt, lassen sich dann vier Bindungsmuster unterscheiden:

- sicher: Das Kind zeigt seinen Schmerz, dass die Mutter geht, aber vertraut grundsätzlich auf ihre Verfügbarkeit. Dieser Bindungstyp wird in mehr als der Hälfte aller Fälle festgestellt.

- unsicher-vermeidend: Das Kind reagiert demonstrativ unbeeindruckt beim Hinausgehen der Mutter. Dahinter steckt Beziehungsvermeidung als Strategie gegen drohende Zurückweisung

- unsicher-ambivalent: Das Kind zeigt sich ängstlich und abhängig; es taxiert ständig, ob es gerade auf die Mutter zählen kann, statt sich mit der sonstigen Umwelt zu beschäftigen.

- desorganisiert: Das Kind zeigt inkohärentes Verhalten, es verfügt über keine klare Bindungsstrategie, um zu Schutz und Trost zu kommen.

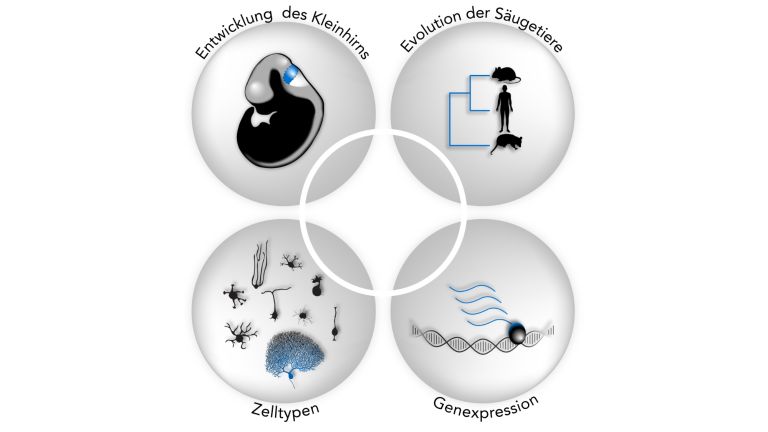

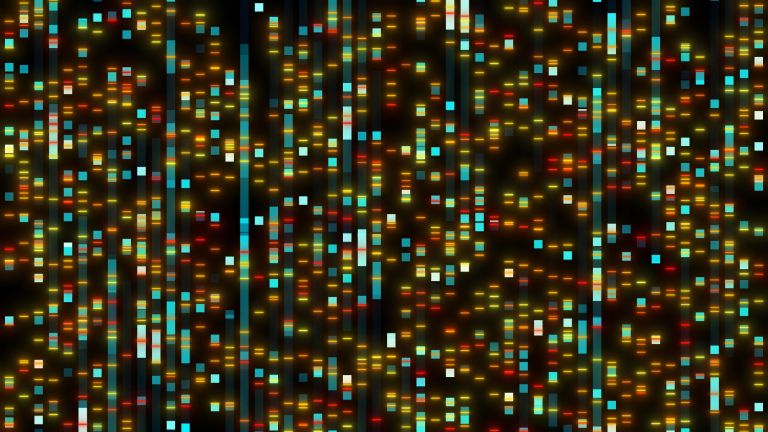

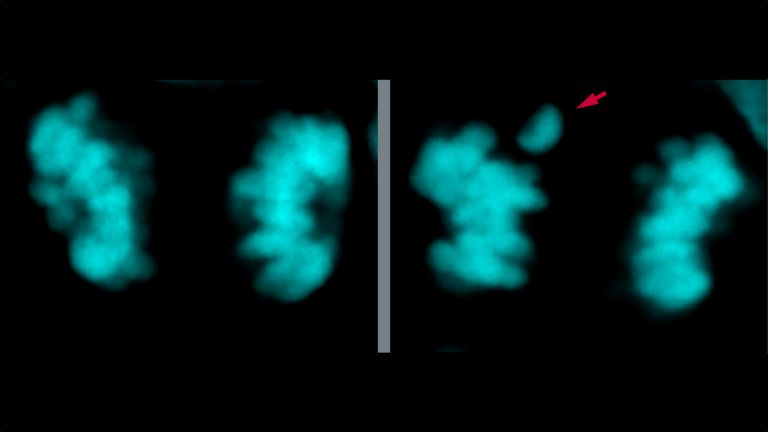

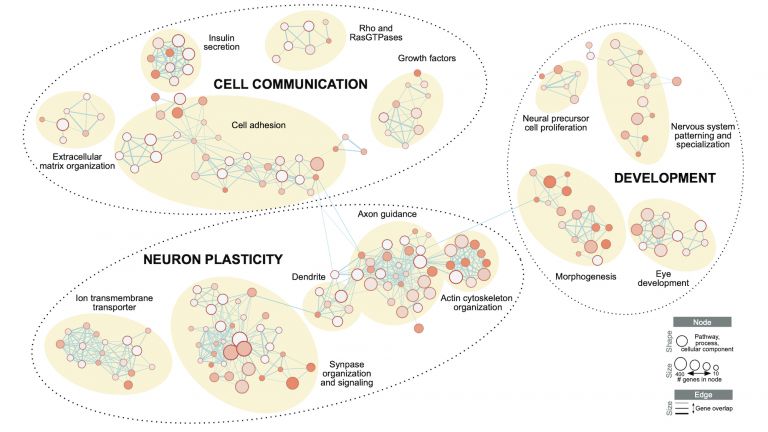

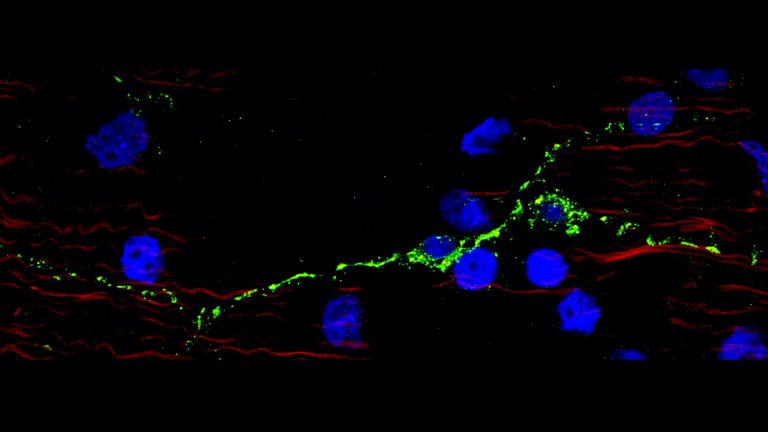

In der Epigenetik geht es darum, wie Zellen Eigenschaften entwickeln können, die nicht in der DNA-Sequenz festgelegt sind. Möglich ist dies durch biochemische Veränderungen am Erbgut, welche die Aktivität von Genen regulieren. Im Fall der Ratten konnte der genaue Mechanismus aufgeklärt werden: Beim Ablecken der Jungen wird im Gehirn der Neurotransmitter Serotonin freigesetzt. Dieser sorgt auf biochemischem Wege dafür, dass dauerhaft ein Abschnitt der DNA-Sequenz aktiviert wird, der für die Bildung eines bestimmten Rezeptortyps zuständig ist. Dieser wiederum hilft, so er vorhanden ist, die Auswirkungen des Stresshormons Cortisol in Schach zu halten – das Tier ist also weniger stressanfällig. Über entsprechend fürsorgliche Brutpflege kann es diese Eigenschaft zudem wiederum an den eigenen Nachwuchs weitergeben.

Epigenetik

Epigenetik/-/epigenetics

Mit dem Begriff „Epigenetik“ fassen Biologen alle Prozesse zusammen, die das Erscheinungsbild eines Organismus über die Regulation von Genaktivitäten beeinflussen, ohne dass die Abfolge der DNA-Bausteine verändert wird. Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass die Zelle bestimmte Abschnitte der Erbsubstanz chemisch modifiziert und sie auf diese Weise dauerhaft oder vorübergehend stilllegt. So haben Frauen zwar in jeder Körperzelle zwei X-Chromosomen vorliegen; jeweils eines davon ist aber so fest verpackt, dass es nicht in Aktion tritt.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Neurotransmitter

Neurotransmitter/-/neurotransmitter

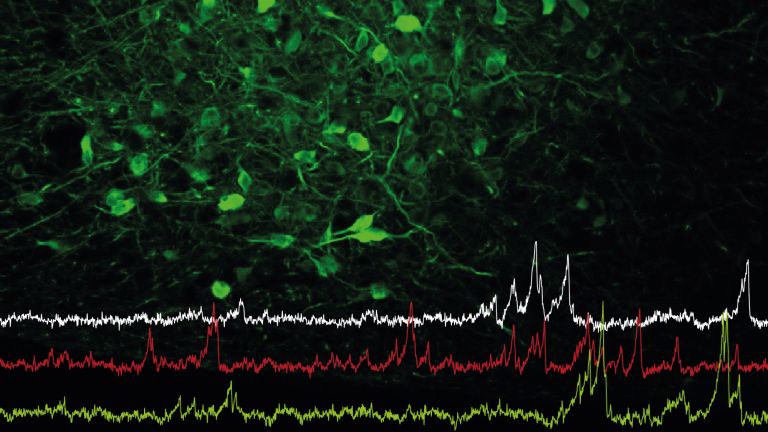

Ein Neurotransmitter ist ein chemischer Botenstoff, eine Mittlersubstanz. An den Orten der Zell-Zellkommunikation wird er vom Senderneuron ausgeschüttet und wirkt auf das Empfängerneuron erregend oder hemmend.

Serotonin

Serotonin/-/serotonin

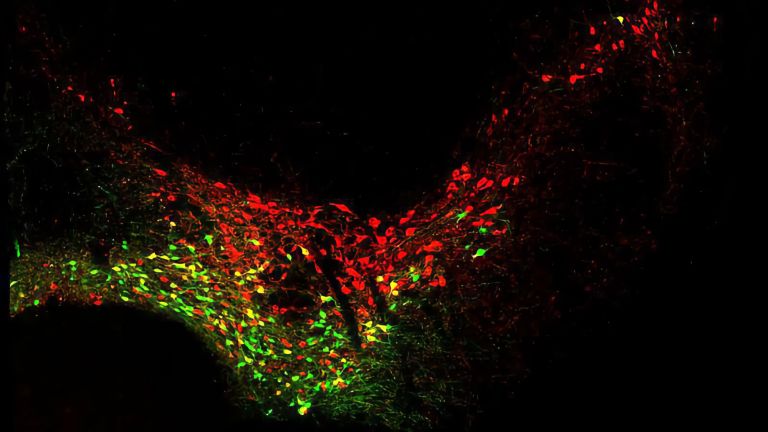

Ein Neurotransmitter, der bei der Informationsübertragung zwischen Neuronen an deren Synapsen als Botenstoff dient. Er wird primär in den Raphé-Kernen des Mesencephalons produziert und spielt eine maßgebliche Rolle bei Schlaf und Wachsamkeit, sowie der emotionalen Befindlichkeit.

Cortisol

Cortisol/-/cortisol

Ein Hormon der Nebennierenrinde, das vor allem ein wichtiges Stresshormon darstellt. Es gehört in die Gruppe der Glucocorticoide und beeinflusst im Körper den Kohlenhydrat– und Eiweißstoffwechsel.

Um die „Ursprache“ zu finden, ließ der wissenschaftsinteressierte Kaiser Friedrich II. im 13. Jahrhundert einige Säuglinge isolieren. Ammen sorgten für das körperliche Wohl der Babys, jede sprachliche und emotionale Interaktion war ihnen aber untersagt. So sollten die Kinder frei von äußerer Beeinflussung zur Sprache finden, bei der es sich dann um die dem Menschen ursprüngliche Sprache handeln müsse – so die Idee. Statt jedoch wie erhofft irgendwann auf Hebräisch, Griechisch, Arabisch oder in ihrer Muttersprache zu parlieren, starben die Babys aber allesamt. „Sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen“, hielt der Kaiser fest.

In Listen der verrücktesten Experimente aller Zeiten rangiert er normalerweise weit oben: ein Versuch mit Affenbabys, mit dem der US-Psychologe Harry Harlow Ende der 1950er Jahre das Wesen der Eltern-Kind-Beziehung erkunden wollte. Damals herrschte die Auffassung, Zuwendung verderbe Kinder eher, als dass sie ihnen nütze. Dies beruhte auf dem behavioristischen Modell der Konditionierung: Eltern, so dachte man, würden durch Belohnung, vor allem in Form von Nahrung, bestimmte Verhaltensweisen fördern – für Liebe war in diesem Konzept kein Platz. „Das übermäßig geherzte Kind hat später schwere Klippen zu nehmen“, hieß es in einem vielgelesenen Erziehungsratgeber.

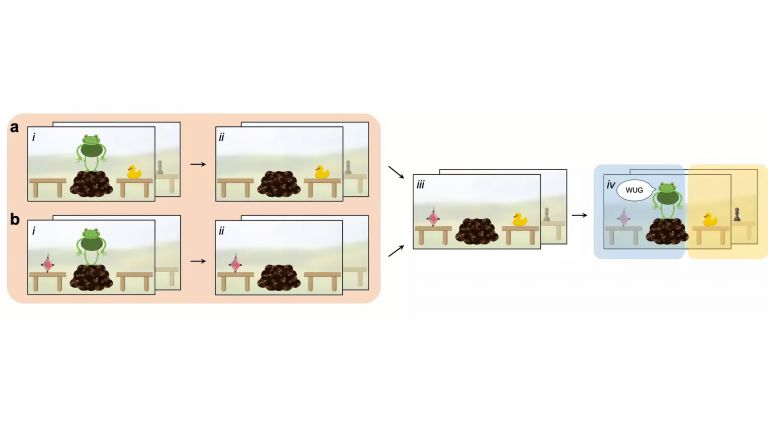

Diese aus heutiger Sicht unmenschliche Meinung wollte Harlow widerlegen – und ersann dazu ein grausames Experiment. Er isolierte neugeborene Rhesus-Äffchen von ihren leiblichen Müttern und gab ihnen als Ersatz zwei leblose Attrappen: die eine aus Draht, aber dank eines in Brustposition eingebauten Fläschchens fähig, die Jungen zu ernähren; die andere völlig ohne Nahrungsangebot, aber mit einem warmen, kuscheligen Stoffkörper ausgestattet. Und tatsächlich: Vor die Wahl gestellt, tranken die Äffchen zwar öfter kurz an der Brust der „Drahtmutter“, suchten ansonsten aber die Nähe der „Stoffmutter“. Selbst wenn Harlow den Affenbabys einen Schreck einjagte, indem er mechanische Monster auf sie losließ, begaben diese sich in den Schutz derjenigen „Mutter“, die sie nie ernährt, aber anschmiegsame Behaglichkeit gespendet hatte.

Harlows spektakulärer (und dank Youtube heute noch anschaubarer) Versuch ist weitgehend in Vergessenheit geraten, und die damals für viele überraschende Erkenntnis, dass elterliche Zuwendung und Nähe für Kinder wichtig ist, dürfte heute bei vielen nur ein gelangweiltes Achselzucken hervorrufen. Dabei ist es durchaus einen genaueren Blick wert, was die Wissenschaft inzwischen alles über die positiven Wirkungen von Zuwendung herausgefunden hat – und welche Verheerungen ihr Fehlen anzurichten vermag.

Vernachlässigung extrem: Kaspar-Hauser-Syndrom

Eigentlich hätte schon ein Blick ins Mittelalter die Behavioristen stutzig werden lassen können: Als der deutsche König und römische Kaiser Friedrich II. Säuglinge versuchsweise auf Drahtmutter-Niveau betreuen ließ, starben alle binnen kurzer Zeit (siehe Kasten „Friedrich II. und die Ursprache“). Wesentlich detaillierter, aber kaum besser, sind die Befunde, die Forscher seit Mitte des 20. Jahrhunderts über emotional vernachlässigte Kinder zusammengetragen haben: Der Mangel an Zuwendung und an Reizen führt dazu, dass sich körperliche und geistige Entwicklung verzögern oder gestört verlaufen. Mediziner sprechen von Hospitalismus, Deprivation oder in extremen Fällen vom Kaspar-Hauser-Syndrom. Zu den vielfältigen Symptomen zählen motorische Verlangsamung, Teilnahmslosigkeit, soziale Kontaktstörungen, Wutanfälle, Angstzustände, Aufmerksamkeitsstörungen. All das – plus die Folgen von mangelnder Ernährung und Hygiene – war in verstörend drastischer Weise zu besichtigen, als 1990, nach Ende der Ceausescu-Diktatur, die Zustände in rumänischen Waisenhäusern für die Weltöffentlichkeit sichtbar wurden.

Bereits ein halbes Jahrhundert zuvor hatte der britische Kinderpsychiater John Bowlby begonnen, die Folgen zerrütteter und abgerissener Mutter-Kind-Beziehungen systematisch in den Blick zu nehmen. Mit seinem Buch „Bindung – Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung“ begründete er die psychologische Theorie der Bindung (englisch „attachment“), die heute allgemein anerkannt ist. Sie geht davon aus, dass Menschen ein Bedürfnis nach engen, emotionalen Beziehungen angeboren ist. Solche Bindungen – nicht nur zur Mutter, wie man inzwischen weiß, sondern auch zu anderen und normalerweise zu mehreren Bezugspersonen – spielen besonders im Kleinkindalter eine zentrale Rolle; die Erfahrungen in dieser Phase prägen die gesamte emotionale und Persönlichkeitsentwicklung des Heranwachsenden. Viel hängt von der Qualität dieser Bindungen ab. Um zwischen sicheren und unsicheren Bindungen zu unterscheiden, entwickelte Bowlbys Mitarbeiterin Mary Ainsworth den Fremde-Situation-Test (siehe Kasten „Der Fremde-Situation-Test“).

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Keine Angst vor Verwöhnung durch zu viel Nähe!

Ganz besonders für Kinder ist demnach die Nähe und liebevolle Zuwendung von Vertrauenspersonen lebensnotwendig – ein Bedürfnis, das aus evolutionärer Sicht sofort einleuchtet. So schreibt der Kinderarzt und Entwicklungsexperte Herbert Renz-Polster: „Nähe bedeutete Schutz – und davon konnten Kinder in einer Zeit, als noch die Hyänen ums Lager schlichen und es noch keine Dreifachglasfenster gab, nicht genug bekommen!“ Für Renz-Polster ist deshalb auch klar: Angst davor, Kinder durch zu viel Nähe zu verwöhnen, ist fehl am Platz.

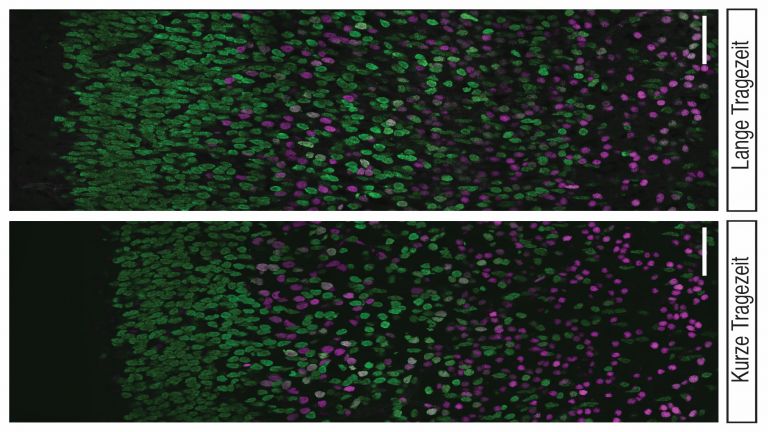

Das evolutionäre Erbe reicht natürlich noch einiges weiter zurück. So ist es etwa für Ratten und Mäuse essenziell, dass die Mütter – bei einigen Arten unterstützt von den Vätern – ihren Nachwuchs immer wieder ablecken (licking) und ihm das Fell pflegen (grooming). In dieser frühen Phase schaffen es die Kleinen sonst nicht einmal, Darm und Blasé zu entleeren. Vor allem aber hat elterliche Vernachlässigung psychische Folgen. So ergaben licking-and-grooming-Experimente: Ratten, die in ihrer Kindheit viel Liebkosungen empfangen, sind ihr Leben lang weniger ängstlich und stecken Stresstests wie das Schwimmen in einem engen Gefäß besser weg. 2004 konnten Forscher um Michael Meaney von der McGill University im kanadischen Montréal zeigen, dass dafür ein so genannter epigenetischer Schalter verantwortlich ist (siehe Kasten „Epigenetische Prägung“), der die Aktivität stressbezogener Gene reguliert.

Dies wird unterstützt durch Versuche, in denen junge Mäuse wiederholt vom Muttertier getrennt werden. Sie sind später anfälliger für psychosozialen Stress, zeigen mehr Angst und leiden häufiger unter chronischen Darmentzündungen.

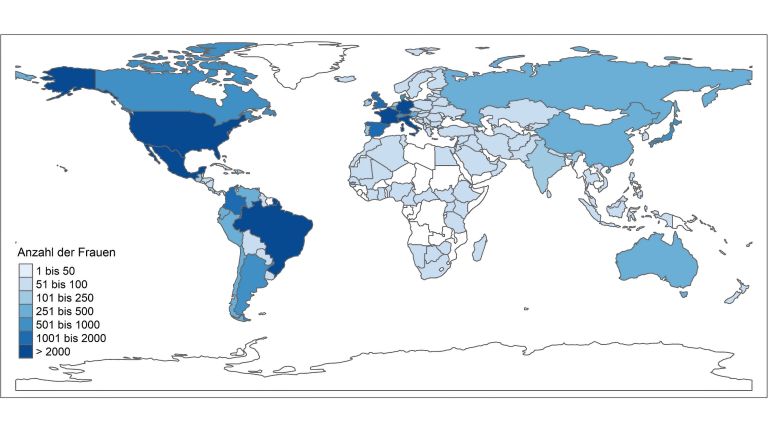

Neuere Ergebnisse deuten darauf hin, dass beim Menschen ganz ähnliche Mechanismen dazu führen, dass sich traumatische Erlebnisse im Kindesalter lebenslang auswirken können – etwa auf die psychische Verfassung und auf das Immunsystem. Allerdings spielt auch eine Rolle, inwieweit die Erfahrungen psychisch verarbeitet werden: Die Psychologin Anna Buchheim, die heute an der Universität Innsbruck forscht, zeigte 2006 gemeinsam mit Kollegen: Zeigt man Frauen im Hirnscanner bindungsrelevante Bilder und lässt sie dazu passende persönliche Geschichten erzählen, so treten bei Probandinnen mit unverarbeiteten Bindungstraumata auffällige Aktivierungen in Amygdala, Hippocampus und unterem Schläfenlappen auf – also in Regionen, die mit negativen Gefühlen, autobiografischen Erinnerungen und hochemotionalen Prozessen assoziiert sind.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Hippocampus

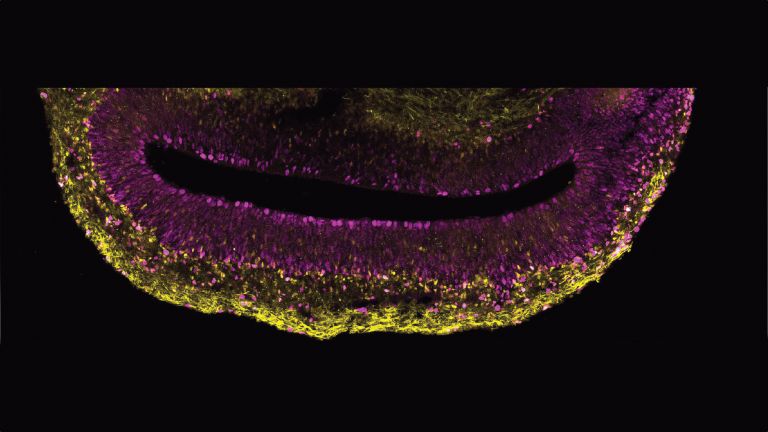

Hippocampus/Hippocampus/hippocampual formatio

Der Hippocampus ist der größte Teil des Archicortex und ein Areal im Temporallappen. Er ist zudem ein wichtiger Teil des limbischen Systems. Funktional ist er an Gedächtnisprozessen, aber auch an räumlicher Orientierung beteiligt. Er umfasst das Subiculum, den Gyrus dentatus und das Ammonshorn mit seinen vier Feldern CA1-CA4.

Veränderungen in der Struktur des Hippocampus durch Stress werden mit Schmerzchronifizierung in Zusammenhang gebracht. Der Hippocampus spielt auch eine wichtige Rolle bei der Verstärkung von Schmerz durch Angst.

Temporallappen

Temporallappen/Lobus temporalis/temporal lobe

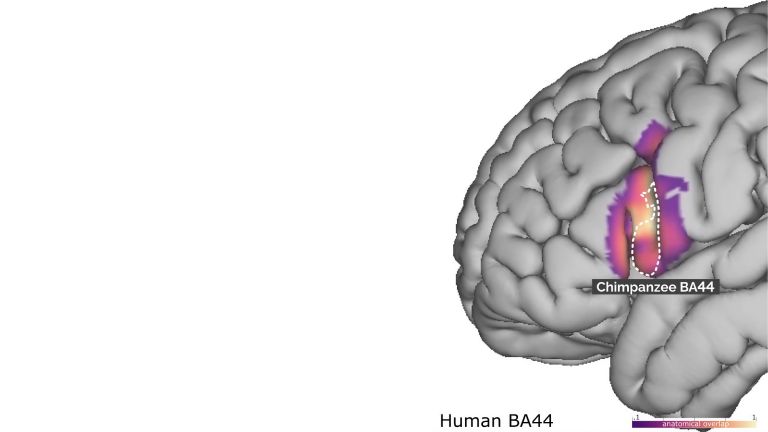

Der Temporallappen ist einer der vier großen Lappen des Großhirns. Auf Höhe der Ohren gelegen erfüllt er zahlreiche Aufgaben – zum Temporallappen gehören der auditive Cortex genauso wie der Hippocampus und das Wernicke-Sprachzentrum.

Empfohlene Artikel

Nahe verwandt: Trennungsstress und Schmerz

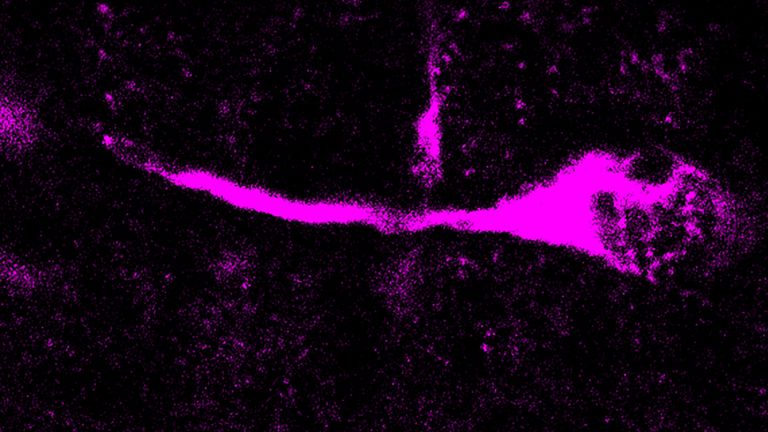

Der akute Trennungsschmerz, wenn einem eine nahestehende Person fehlt, ist dabei nicht nur hochemotional, sondern tatsächlich nahe verwandt zu physischen Schmerzen. So konnte Francesca D’Amato vom Institut für zelluläre und Neurobiologie in Rom an Mäusebabys zeigen, dass beide Arten von Schmerz über den gleichen Opioid-Rezeptor im Gehirn gesteuert werden. Und Jaak Panksepp, Emeritus an der Bowling Green State University in Ohio und Pionier der affektiven Neurowissenschaften, hat für verschiedene grundlegende Emotionen verzweigte neuronale Systeme beschrieben. Eine dieser Emotionen ist der Trennungsstress, den Panksepp als PANIC bezeichnet. Das zugehörige PANIC-System hat seinen Ursprung im Periaquäduktalen Grau des Tegmentums, einer Region, die auch für körperliche Schmerzempfindungen eine Schlüsselrolle spielt.

Umgekehrt lassen sich auch die Folgen positiver Bindungserfahrungen empirisch direkt nachweisen. Das gilt für kurzfristige Effekte – Hautkontakt mit den Eltern hilft Babys, Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel zu stabilisieren – wie für langfristige: Aus psychologischen Langzeitstudien weiß man, dass Menschen mit sicheren Bindungen in der Kindheit sozial kompetenter sind, Krisen besser verkraften, seltener an Süchten und anderen psychischen Erkrankungen leiden.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Bindung als sichere Basis für Lernen und soziales Leben

Und noch eine weitere Auswirkung haben positive Bindungserfahrungen. Harlow kam mit den Rhesusäffchen zu folgendem Ergebnis: Waren sie alleine oder mit der Drahtmutter in einer fremden Umgebung, verhielten sie sich ängstlich und passiv. War dagegen die Stoffmutter im Raum, ließen sie ihrer Neugierde ganz unbekümmert freien Lauf. Mary Ainsworth, die Mit-Pionierin der Bindungstheorie, hat dafür den Begriff der „sicheren Basis“ geprägt: Wer bei seiner Bezugsperson zuverlässig Halt und Trost findet, dem bietet die Bindung einen guten Ausgangspunkt für Erkundungen auf eigene Faust – die Kinder wagen dann, ihrem Entdeckerdrang nachzugehen, sich auf neue Situationen, Erfahrungen und Menschen einzulassen. Bindungen sind also nicht nur ein überlebensnotwendiges Arrangement in Zeiten der Hilfsbedürftigkeit und emotionales Trostbonbon in schweren Momenten – sie sind auch die entscheidende Grundlage für das Lernen und die Entwicklung hin zu einem eigenständigen, selbstverantwortlichen Leben.

zum Weiterlesen:

- Renz-Polster, Herbert: Kinder verstehen. Born to be wild: Wie die Evolution unsere Kinder prägt, München 2009

- Gaschler, Katja und Buchheim, Anna (Hg.): Kinder brauchen Nähe. Sichere Bindungen aufbauen und erhalten, Stuttgart 2012