Blick ins Auge erklärt Krankheitsmechanismen der Schizophrenie

Forschende analysierten den Zusammenhang von Netzhautzellen und neuropsychiatrischen Erkrankungen. Durch die Kombination verschiedener Datensätze fanden sie heraus, dass Schizophrenie-Risikogene mit bestimmten Nervenzellen in der Netzhaut zusammenhängen. Die Risikogene scheinen die Fähigkeit der Neuronen, miteinander zu kommunizieren, zu beeinträchtigen. Das könnte auch im Gehirn von Schizophrenie-PatientInnen so sein.

Veröffentlicht: 17.02.2025

Die Netzhaut ist entwicklungsbiologisch ein Teil des Gehirns und hat die gleiche Genetik. Für Forschende wird die Netzhaut neuerdings als eine leicht zugängliche Alternative verwendet, um Gehirnerkrankungen zu untersuchen. Die Projektgruppe Translational Deep Phenotyping des Max-Planck-Instituts (MPI) für Psychiatrie, geleitet von Florian Raabe, fand schon in einer früheren Studie Veränderungen in der Netzhaut von Schizophrenie-PatientInnen. Diese nahmen mit erhöhtem genetischem Risiko zu. Die WissenschaftlerInnen vermuteten daher, dass Netzhautveränderungen auch durch die Krankheitsmechanismen der Schizophrenie verursacht werden und nicht nur durch häufige Begleiterkrankungen wie Adipositas oder Diabetes.

Wenn das der Fall ist, könnten Netzhautveränderungen Einblicke in die biologischen Mechanismen der Erkrankung geben. Neben der Schizophrenie wurden Netzhautveränderungen auch bei PatientInnen mit bipolarer Störung, Depression, Multipler Sklerose (MS), Alzheimer, Parkinson und Schlaganfall beobachtet. Raabe und Erstautor Emanuel Boudriot (MPI für Psychiatrie und LMU München) nutzten nun Ergebnisse aus großen, bereits publizierten Studien, um Daten zu Risikogenen neuropsychiatrischer Erkrankungen mit RNA-Sequenzierungsdaten aus der Netzhaut zu kombinieren. Das zeigte, welche Risikogene der oben genannten Erkrankungen mit verschiedenen Netzhautzellen assoziiert sind.

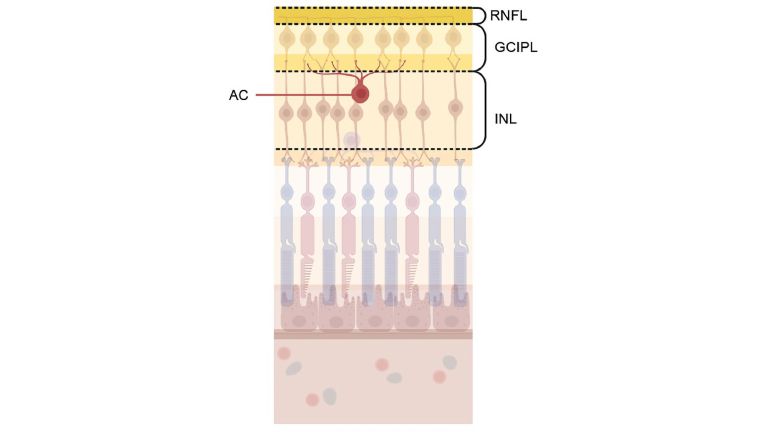

Bei zwei Erkrankungen zeigten die Daten einen deutlichen Zusammenhang: Erstens waren Risikogene für die Autoimmunerkrankung MS mit retinalen Immunzellen assoziiert. Zweitens standen Risikogene für Schizophrenie in Verbindung mit einer bestimmten Klasse von Netzhautneuronen, den Amakrinzellen. Sie sind an Prozessen in den Synapsen beteiligt und bestimmen unter anderem die Fähigkeit der Neuronen, miteinander zu kommunizieren. Um diese Erkenntnisse von der zellulären auf die strukturelle Ebene zu übertragen, arbeiteten die Forschenden mit der Arbeitsgruppe von Philipp Homan an der Universität Zürich zusammen. Außerdem nutzten sie die Ergebnisse einer britischen Biobankstudie, in der umfangreiche Daten von über 36.000 gesunden ProbandInnen gesammelt worden waren. Die Daten zeigten: Je höher das genetische Risiko der ProbandInnen für Schizophrenie, desto dünner war die synaptische Schicht der Amakrinzellen.

Somit konnten Raabe, Boudriot und ihr Team auf zellulärer und struktureller Ebene zeigen, dass die neuronale Kommunikation in der Netzhaut von Schizophrenie-PatientInnen beeinträchtigt ist. „Die Entdeckung dieser Beeinträchtigung im Auge deutet darauf hin, dass sich Prozesse der Netzhaut und des Gehirns sehr ähnlich sind - das würde die Netzhaut zu einem hervorragenden Ort für die Untersuchung neuronaler Erkrankungen machen, da wir die Netzhaut von PatientInnen mit einer viel höheren Auflösung untersuchen können als das Gehirn“, erklärt Raabe. Biologische Mechanismen psychiatrischer Erkrankungen zu verstehen, soll Forschenden helfen, wirksamere und individuellere Behandlungen zu entwickeln.

Netzhaut

Netzhaut/Retina/retina

Die Netzhaut oder Retina ist die innere mit Pigmentepithel besetzte Augenhaut. Die Retina zeichnet sich durch eine inverse (umgekehrte) Anordnung aus: Licht muss erst mehrere Schichten durchdringen, bevor es auf die Fotorezeptoren (Zapfen und Stäbchen) trifft. Die Signale der Fotorezeptoren werden über den Sehnerv in verarbeitende Areale des Gehirns weitergeleitet. Grund für die inverse Anordnung ist die entwicklungsgeschichtliche Entstehung der Netzhaut, es handelt sich um eine Ausstülpung des Gehirns.

Die Netzhaut ist ca 0,2 bis 0,5 mm dick.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Multiple Sklerose

Multiple Sklerose/Encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis

Eine häufige neurologische Krankheit, die vorwiegend im jungen Erwachsenenalter auftritt. Aus noch ungeklärtem Grund greifen körpereigene Zellen die Myelinscheiden der Nervenzellen an und zerstören diese. Das kann im gesamten zentralen Nervensystem geschehen, weshalb zwei verschiedene Multiple-Sklerose-Patienten an ganz unterschiedlichen Symptomen leiden können. Besonders häufig sind Sehstörungen und Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen.

Schlaganfall

Schlaganfall/Apoplexia cerebri/stroke

Bei einem Schlaganfall werden das Gehirn oder Teile davon zeitweilig nicht mehr richtig mit Blut versorgt. Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und dem Energieträger Glukose. Häufigster Auslöser des Schlafanfalls ist eine Verengung der Arterien. Zu den häufigsten Symptomen zählen plötzliche Sehstörungen, Schwindel sowie Lähmungserscheinungen. Als Langzeitfolgen können verschiedene Arten von Gefühls– und Bewegungsstörungen auftreten. In Deutschland ging 2006 jeder dritte Todesfall auf einen Schlaganfall zurück.

Multiple Sklerose

Multiple Sklerose/Encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis

Eine häufige neurologische Krankheit, die vorwiegend im jungen Erwachsenenalter auftritt. Aus noch ungeklärtem Grund greifen körpereigene Zellen die Myelinscheiden der Nervenzellen an und zerstören diese. Das kann im gesamten zentralen Nervensystem geschehen, weshalb zwei verschiedene Multiple-Sklerose-Patienten an ganz unterschiedlichen Symptomen leiden können. Besonders häufig sind Sehstörungen und Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen.

Amakrinzellen

Amakrinzelle/-/amacrine cell

Die Amakrinzellen sind Interneuroner der Netzhaut. Sie liegen zwischen Fotorezeptoren und Bipolarzellen einerseits und den Ganglienzellen andererseits. Der Name wurde von Ramón y Cajal geprägt und bedeutet „ohne Axon“.

Synapse

Synapse/-/synapse

Eine Synapse ist eine Verbindung zwischen zwei Neuronen und dient deren Kommunikation. Sie besteht aus einem präsynaptischen Bereich – dem Endknöpfchen des Senderneurons – und einem postsynaptischen Bereich – dem Bereich des Empfängerneurons mit seinen Rezeptoren. Dazwischen liegt der sogenannte synaptische Spalt.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Originalpublikation

Boudriot et al., Genetic Analysis of Retinal Cell Types in Neuropsychiatric Disorders, JAMA Psychiatry (2025), doi:10.1001/jamapsychiatry.2024.4230

Retinal

Retinal/-/retinal

Eine Chemikalie, die aus Vitamin A synthetisiert wird. Gemeinsam mit Opsin bildet es Rhodopsin.