Denn das Wort ist im großen Netz verborgen

In der Sprache steckt so viel Biologie wie menschliche Kultur. Wir können spielend Wörter kombinieren und ihre Bedeutungen erweitern. Hirnforscher stoßen so an Grenzen: Die persönlichen Gedankenwelten zu entziffern will nicht gelingen. Das setzt auch der digitalen Welt immer noch Limits.

Veröffentlicht: 24.02.2015

Niveau: mittel

- Die Sprachentwicklung folgt einem vorgegebenen biologischen Programm.

- Die menschliche Sprachfähigkeit zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, syntaktische Regeln zu lernen.

- Die Möglichkeit der semantischen Kombination von Wörtern innerhalb von Phrasen und Sätzen ist grenzenlos.

Prof. Dr. Dr. h. c. Angela D. Friederici ist Gründungsdirektorin und seit 1994 Direktorin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Zudem ist sie Honorarprofessorin an den Universitäten Leipzig (Psychologie), Potsdam (Linguistik) und an der Charité Berlin (Medizin). Auf dem Gebiet der Entschlüsselung des Zusammenhangs von Sprache und Gehirn gilt sie als führende Expertin. So erhielt sie im Jahr 1997 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis und im Jahr 2010 die Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur.

Sprache ist ohne Zweifel eine spezifische kognitive Fähigkeit des Menschen. Keine andere Spezies verfügt über Sprache, obwohl auch diese auf mannigfaltige Weise miteinander kommunizieren können. Die biologisch nächsten Verwandten des Menschen, die nichtmenschlichen Primaten, aber auch Hunde können einzelne Symbole oder Wörter als Bezeichnungen für verschiedene Dinge und Objekte lernen. Was dabei gelernt wird, ist eine Assoziation zwischen einem bestimmten abstrakten Symbol, einem visuellen Zeichen oder einer akustischen Wortform und einem Objekt, zum Beispiel „Auto“, oder aber „car“ im Englischen, und „voiture“ im Französischen. Das Lernen eines jeden Wortes basiert also auf einer Assoziationsbildung. Die Beobachtung, dass eine solche Assoziationsbildung für alle genannten Spezies gilt, deutet auf eine speziesübergreifende, gemeinsame assoziative Lernfähigkeit hin.

Wenn dies so ist, was macht dann die spezifisch menschliche Sprachfähigkeit aus? Es ist wohl nicht das Erlernen von Wörtern, sondern es ist vielmehr die Fähigkeit, Wörter nach bestimmten Regeln zu kombinieren. Diese Regeln werden von dem syntaktischen Regelwerk, der Grammatik einer jeweiligen Sprache, vorgegeben und sind damit festgelegt. Ein jedes Kind lernt dieses Regelwerk mühelos, Affen dagegen sind unfähig, syntaktische Regeln zu lernen, die denen einer natürlichen Sprache ähnlich wären. Und so scheint denn die Fähigkeit, syntaktische Regeln zu erlernen, im Zentrum der menschlichen Sprachfähigkeit zu stehen.

Wörter allein machen, wenn sie nebeneinandergestellt werden, noch keine Sprache. Erst wenn die Wörter nach den syntaktischen Regeln einer Sprache zusammengefügt sind, werden sie Sprache. Die Syntax einer Sprache bietet prinzipiell die Möglichkeit, eine unendliche Anzahl neuer Sätze zu generieren. Der Linguist Chomsky hat ein Theorem formuliert, welches als das Grundprinzip der syntaktischen Kombinatorik gelten darf. Dieses Theorem Z postuliert, dass zwei sprachliche Elemente X und Y gemäß einer einzigen Operation, genannt „merge“, zu einem neuen sprachlichen Element Z zusammengefügt werden. So entsteht durch das Zusammenfügen des Artikels „das“ und des Nomens „Schiff“ die Nominalphrase „das Schiff“. Auf der nächsten Hierarchieebene kann diese Nominalphrase dann ihrerseits mit einem Verb zusammengefügt werden, um einen Satz zu bilden: „Das Schiff sinkt.“ Diese Operation des Zusammenfügens von Elementen kann somit in wiederholter Weise, immer und immer wieder, rekursiv appliziert werden. Dieses syntaktische Grundprinzip kann im Gehirn scharf eingegrenzt innerhalb des Broca-Areals im linken Stirnlappen nachgewiesen werden.

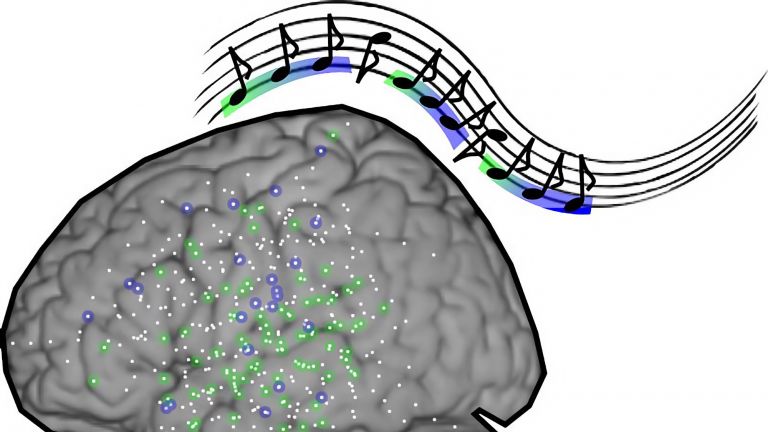

Natürlich besteht Sprache nicht nur aus Syntax, sondern aus bedeutungsvollen Sätzen, in denen Wörter nach syntaktischen Regeln so zusammengefügt werden, dass sie einen Sinn ergeben. Die Hirnforschung hat schon seit über 100 Jahren jene Hirnareale identifiziert, die der Sprachverarbeitung zugrunde liegen: das sogenannte Broca-Areal im linken Stirnlappen und das Wernicke-Areal im linken Schläfenlappen. Obwohl auch heute noch der genaue Beitrag einzelner Subregionen dieser Hirnareale zur Sprachverarbeitung diskutiert wird, ist klar, dass das Broca-Areal eine entscheidende Rolle beim Satzbau, bei der Syntax, spielt und dass das Wernicke-Areal eine wichtige Rolle für die Verarbeitung der Bedeutung, der Semantik, spielt. Während der Sprachverarbeitung müssen diese Hirnareale eng und effektiv zusammenarbeiten.

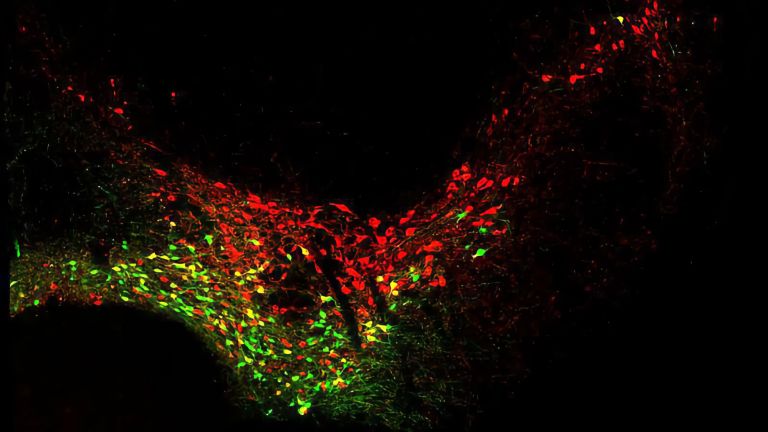

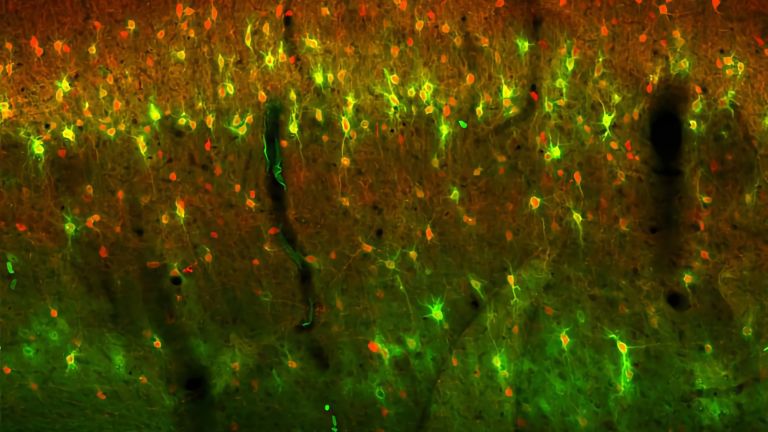

Diese Hirnareale sind durch Nervenfaserbündel mehrfach vernetzt und bilden für semantische und syntaktische Prozesse getrennte Schaltkreise, die sich zu einem Gesamtsprachnetzwerk zusammenfügen. Innerhalb dieses Netzwerks arbeiten diese Schaltkreise, teils parallel, teils seriell, hochdynamisch zusammen. Die Nervenfaserbündel stellen dabei den Informationsaustausch zwischen den einzelnen Hirnarealen sicher. Die Effizienz der Informationsübertragung wird durch eine die Fasern umgebende Isolierschicht, die sogenannte Myelinschicht, gewährleistet. Je besser die Myelinschicht ausgebildet ist, desto schneller die Informationsübertragung. Die heutigen Darstellungsverfahren der Hirnforschung bilden vornehmlich die Stärke der entsprechenden Myelinschicht ab und erlauben somit – zumindest auf der makroskopischen Ebene – einen Einblick in die Verschaltung jener neuroanatomischen Netzwerke, die der Sprachverarbeitung zugrunde liegen.

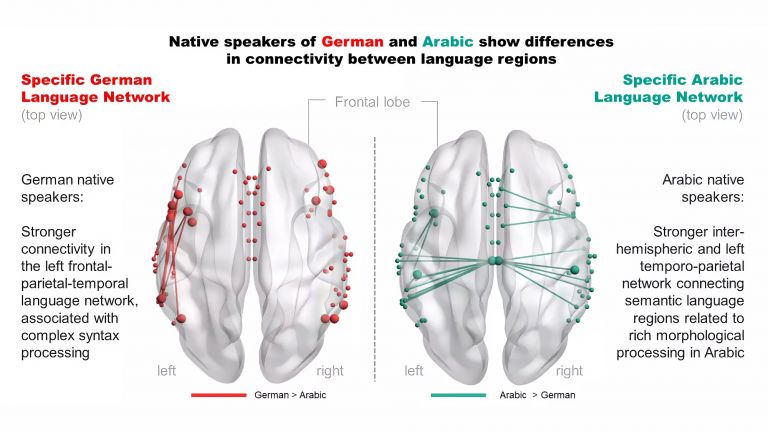

Im erwachsenen Gehirn können wir drei Faserbündel voneinander unterscheiden. Ein erstes Faserbündel verbindet das für Syntaxverarbeitung zuständige Areal im Stirnlappen, den hinteren Anteil des Broca-Areals (Areal 44), mit dem Schläfenlappen zu einem Schaltkreis, der als Voraussetzung für die Verarbeitung syntaktisch komplexer Sätze gilt. Ein zweites Faserbündel verbindet die für semantische Verarbeitung relevanten Areale im Stirnlappen (Areal 45) und im Schläfenlappen zu einem Schaltkreis, der mit der Verarbeitung von Wort– und Satzbedeutung assoziiert wird. Ein drittes Faserbündel verbindet den prämotorischen Cortex im Stirnlappen mit dem im Schläfenlappen gelegenen auditorischen Cortex und erlaubt das Nachsprechen von Gehörtem. Dieses Netzwerk der linken Hemisphäre garantiert, zusammen mit der für die melodischen Aspekte einer Sprache zuständigen rechten Hemisphäre, die höchst effektive Sprachverarbeitung beim Erwachsenen.

Frontallappen

Frontallappen/Lobus frontalis/frontal lobe

Der frontale Cortex ist der größte der vier Lappen der Großhirnrinde und entsprechend umfassend sind seine Funktionen. Der vordere Bereich, der so genannte präfrontale Cortex, ist für komplexe Handlungsplanung (so genannte Exekutivfunktionen) verantwortlich, die auch unsere Persönlichkeit prägt. Seine Entwicklung (Myelinisierung) braucht bis zu 30 Jahren und ist selbst dann noch nicht ganz abgeschlossen. Weitere wichtige Bestandteile des frontalen Cortex sind das Broca-Areal, welches unser sprachliches Ausdrucksvermögen steuert, sowie der primäre Motorcortex, der Bewegungsimpulse in den gesamten Körper aussendet.

Temporallappen

Temporallappen/Lobus temporalis/temporal lobe

Der Temporallappen ist einer der vier großen Lappen des Großhirns. Auf Höhe der Ohren gelegen erfüllt er zahlreiche Aufgaben – zum Temporallappen gehören der auditive Cortex genauso wie der Hippocampus und das Wernicke-Sprachzentrum.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Der Cortex cerebri, kurz Cortex genannt, bezeichnet die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Auditorischer Cortex

Auditorischer Cortex/-/auditory cortex

Der auditorische Cortex ist ein Teil des Temporallappens, der mit der Verarbeitung akustischer Signale befasst ist. Er unterteilt sich in primäre und sekundäre Hörrinde.

Hemisphäre

Hemisphäre/-/hemisphere

Großhirn und Kleinhirn bestehen aus je zwei Hälften – der rechten und der linken Hemisphäre. Im Großhirn sind sie verbunden durch drei Bahnen (Kommissuren). Die größte Kommissur ist der Balken, das Corpus callosum.

Spracherwerb ist ein Programm

Doch der Weg, den das Sprachsystem während der Entwicklung nehmen muss, bevor es diesen Status erreicht, ist weit und dauert mehrere Jahre. Es ist faszinierend zu sehen, dass jedes Kind jede Sprache der Welt, in die es hineingeboren wird, mühelos im Laufe seiner Entwicklung lernt. Es kann sogar mehr als eine Sprache mühelos lernen, solange es reliable Muttersprachler für die verschiedenen Sprachen in seinem Umfeld als Kommunikationspartner gibt. Reliabel bedeutet, dass zum Beispiel die Mutter immer Deutsch und der Vater immer Französisch mit dem Kind spricht. Auf diese Weise kann das Kind die beiden Sprachen gut getrennt halten. Der generelle Verlauf des Spracherwerbs erweist sich dabei über die verschiedenen Sprachen der Welt als sehr ähnlich: von der Schreiphase über die Lallphase zum Erwerb erster Wörter und syntaktischer Regeln bis hin zur Verarbeitung von komplexen Satzstrukturen.

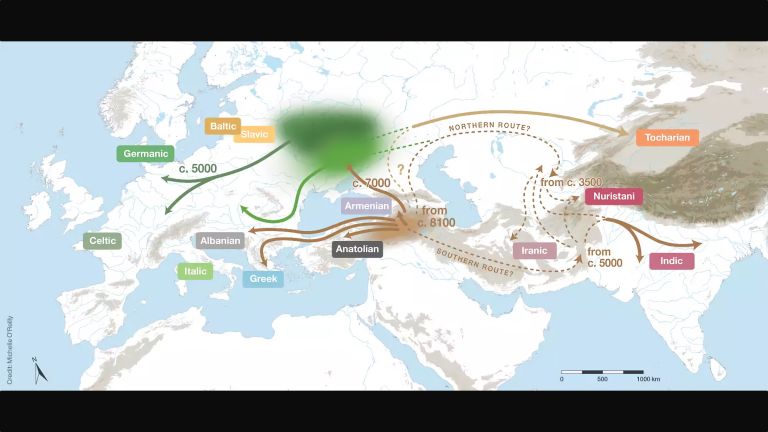

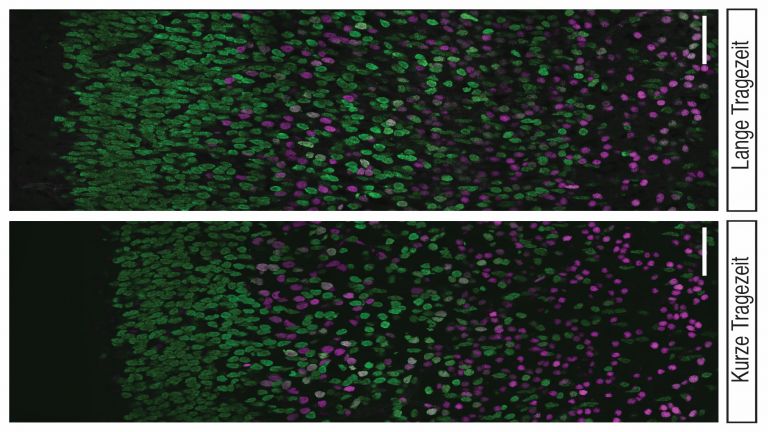

Diese Beobachtung legt nahe, dass der Spracherwerb einem biologischen Programm folgt und auf einem Sprachverarbeitungssystem basiert, das bei Geburt zunächst offen ist für jede Sprache, sich dann aber gemäß dem jeweiligen sprachlichen Umfeld spezifiziert. Lautliche Unterschiede, die in der einen Sprache relevant sind, in einer anderen aber nicht, werden in den ersten Lebensmonaten noch von allen Kleinkindern in der Welt erkannt. Später aber werden nur noch diejenigen erkannt, die für die jeweilige Muttersprache relevant sind. Ein berühmtes Beispiel ist der Unterschied zwischen den Sprachlauten „r“ und „l“, der im Deutschen für die Bedeutungsunterscheidung von Wörtern relevant ist, „Rast“ versus „Last“, nicht aber im Japanischen. Deshalb geht bei Japanern die Fähigkeit für die Unterscheidung dieser Sprachlaute im Laufe der Entwicklung verloren. Wenn ein Kind in nur einer Sprache aufwächst, richtet sich das Sprachsystem des Kindes schon früh auf diese eine Muttersprache aus. Bei mehr als einer Sprache ist das System folgerichtig weniger stark festgelegt. Für diesen Ausrichtungsprozess gibt es in der frühen Kindheit eine sensible Phase, in der das Gehirn besonders plastisch ist und sprachliche Aspekte schnell lernt. Melodische Aspekte einer Sprache, die sogenannte Prosodie, werden dabei schon sehr früh, andere Aspekte erst später gelernt. Da das Hörsystem bereits vor der Geburt voll ausgereift ist, kann der Fötus schon in den letzten Wochen vor der Geburt akustische Informationen seiner Umwelt, also auch gesprochene Sprache, wahrnehmen. Die akustische Information, die beim Fötus ankommt, ist durch das Fruchtwasser ungefähr bei 400 Hertz gefiltert, so dass einzelne Laute und Wörter noch nicht verstanden werden, wohl aber die Betonungsmuster von Wörtern und Sätzen.

Föten, die unterschiedlich Betonungsmuster wahrgenommen haben, reagieren dann als Neugeborene auch unterschiedlich, je nachdem, in welchem Sprachraum sich die jeweilige Mutter während der Schwangerschaft aufhielt: zum Beispiel in einem deutschen oder einem französischen Sprachraum. Im Deutschen werden zweisilbige Wörter auf der ersten Silbe betont: Máma, Pápa, Háse, Váse …, während im Französischen die Betonung dagegen auf der zweiten Silbe liegt: mamán, papá, enfánt. Dieser Unterschied zwischen den Betonungsmustern der beiden Sprachen zeigt sich bereits in den Schreien von Neugeborenen: Deutsche Säuglinge schreien „deutsch“, und französische Säuglinge schreien „französisch“, indem sie die jeweiligen Betonungsmuster von zweisilbigen Wörtern in ihrer Muttersprache nachahmen. Spracherwerb beginnt also sehr früh. Das Gehirn muss daher bereits früh so ausgerüstet sein, dass es diese sprachspezifische Leistung erbringen kann.

Mit welcher Gehirnausstattung kommt der Säugling auf die Welt? Die Hirnforschung kann hierzu teilweise eine Antwort geben. Bei Neugeborenen sind die sprachrelevanten Hirnareale bereits vorhanden. Interessanterweise findet man aber nur zwei der drei Faserbündel, die bei Erwachsenen vorhanden sind. Jene Faserverbindung, die syntaktische Prozesse unterstützt, ist noch nicht sichtbar, da noch nicht myelinisiert. Sichtbar sind dagegen die anderen zwei Faserverbindungen. Das macht durchaus Sinn. Denn diejenige Verbindung, die auditorischen und prämotorischen Cortex miteinander verbindet, ist funktionell in der frühen Entwicklungsphase bereits hochrelevant, da sie die Lallphase unterstützt, in welcher der Säugling seine Muttersprache hört und versucht, Laute artikulatorisch nachzuahmen. Diejenige Faserverbindung, die die Verarbeitung von semantischen Aspekten unterstützt, bietet die Basisvoraussetzung für das Wortlernen, ein Prozess der ebenfalls früh beginnt.

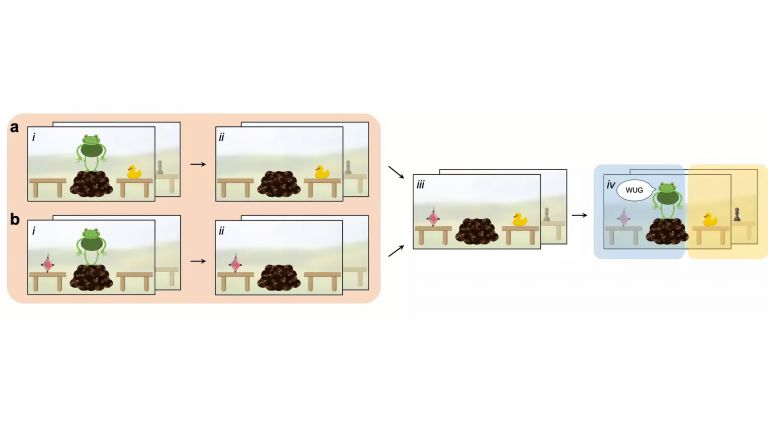

Erste Wortbedeutungen können schon im Alter von vier Monaten gelernt werden. Kleinkinder erlernen die Assoziation zwischen einem neuen Wort und einem neuen Objekt nach viermaliger gleichzeitiger Präsentation von Wort und Objekt. Dies kann durch neurophysiologische Messungen von ereigniskorrelierten Hirnpotentialen belegt werden. Das kindliche Gehirn reagiert auf richtige WortObjekt-Paare deutlich anders als auf falsche Wort-Objekt-Paare. Sofern die Bedeutung eines Wortes allerdings längerfristig im Gedächtnis verankert werden soll, müssen Lernphasen nicht nur wiederholt werden, sondern das Gehirn sollte zwischen den Wiederholungen die Möglichkeit haben, das Gelernte während einer Schlafphase zu konsolidieren. Nach dem ersten Lebensjahr lernt das Kind mehrere neue Wörter am Tag und kann diese auch behalten.

Syntaktisches Regelwissen der Muttersprache entwickelt sich relativ spät und ist erst im Alter von zwei bis drei Jahren zu beobachten. Für diesen Aspekt der Sprache gibt es eine sensible Phase, in der sprachlicher Input die höchste Lerneffizienz hat. Das dritte Lebensjahr scheint dabei kritisch, denn Kinder, die eine zweite Sprache nach dem dritten Lebensjahr erwerben, werden die Syntax dieser Sprache nie ganz so verarbeiten wie die ihrer Muttersprache. Im Alter von drei Jahren ist erstes syntaktisches Wissen vorhanden und das Gehirn so weit entwickelt, dass es auf grammatikalische Fehler in der Muttersprache schon ähnlich reagiert wie das erwachsene Gehirn.

In diesem Alter ist das Sprachsystem aber noch weit davon entfernt, einen kurzen, syntaktisch komplexen Satz wie „Den Bär schubst der Tiger“ richtig zu verarbeiten – und zwar nur weil das Satzobjekt „den Bär“ am Anfang steht. Sätze wie „Der Tiger schubst den Bär“ sind für das Kind kein Problem. Der letztere Satz kann im Prinzip ohne syntaktische Analyse verstanden werden: „Tiger schubst Bär“. Der Satz „Den Bär schubst der Tiger“ erfordert dagegen eine Analyse der zugrunde liegenden syntaktischen Struktur. Erst diese erlaubt es, die Relationen zwischen den Elementen im Satz zu identifizieren, und festzulegen: „Wer tut was wem?“ Für dieses schon lange bekannte Phänomen der Schwierigkeit bei der Verarbeitung solcher Sätze in der Sprachentwicklung gab es bislang keine Erklärung. Neurowissenschaftliche Befunde jedoch können eine Erklärung liefern.

Erwachsene mit ausgereifter Hirnstruktur haben mit der Verarbeitung von Sätzen, bei denen das Objekt am Anfang des Satzes steht, kein Problem. Sie aktivieren das neuronale Netzwerk, welches für die Verarbeitung von syntaktisch komplexen Sätzen zuständig ist, bestehend aus dem Areal 44 im Broca-Areal und dem hinteren Anteil des Schläfenlappens, zwischen denen eine stark myelinisierte Nervenfaserverbindung besteht. Dieses neuronale Netzwerk ist bei Geburt nicht vorhanden und entwickelt sich langsam. Das zunehmend besser werdende Verstehen von syntaktisch komplexen Sätzen ist bei Kindern zwischen drei und zehn Jahren direkt abhängig von der Reifung dieses neuronalen Netzwerkes. Die Effektivität der Zusammenarbeit der beiden syntaxrelevanten Hirnareale erreicht erst nach dem Alter von acht Jahren einen Status, der dem der Erwachsenen ähnlich ist.

Nach einem langen Hirnreifungsprozess erreicht das Sprachsystem im jungen Erwachsenenalter einen hocheffektiven Status, der es erlaubt, komplexe Sprache schnell, hochautomatisch und unbewusst innerhalb von Millisekunden zu verarbeiten. Wir wissen, dass hierbei das Gehirn die Aktivierungen der sprachrelevanten Areale auf Netzwerkebene synchronisiert und dass der Erfolg der Sprachverarbeitung hiervon abhängt. Bis heute haben wir jedoch nicht vollständig verstanden, was die zugrundeliegende Neurophysiologie dieser neuronalen Dynamik auf der Zellebene ist. Wir werden sie auch in Zukunft nur indirekt ermitteln können, da es für die Sprache kein Tiermodell gibt. Allerdings sollten die Prinzipien der neuronalen Dynamik für die Sprachverarbeitung nicht anders sein als für andere Verarbeitungsprozesse im Gehirn, so dass wir hier, basierend auf neurophysiologischem Wissen aus der Tierforschung, mit Analogien arbeiten können.

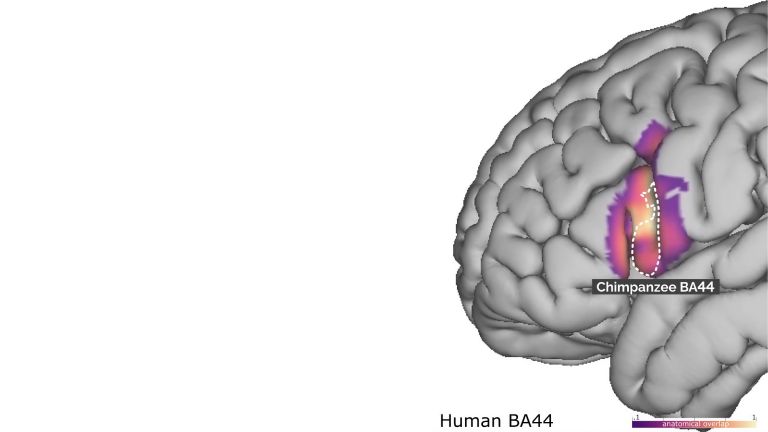

Auf der Ebene der globalen neuronalen Netzwerke jedoch sehen wir interessante Unterschiede zwischen Mensch und nicht-menschlichen Primaten. Die syntaxrelevante Faserverbindung, die beim erwachsenen Menschen zu beobachten ist, ist bei erwachsenen nicht-menschlichen Primaten im Gegensatz zu anderen Faserverbindungen kaum ausgeprägt. Die syntaxrelevante Faserverbindung entwickelt sich sowohl in der Evolution der Menschheit als auch in der Entwicklung des einzelnen Menschen spät. Sie geht Hand in Hand mit der Fähigkeit Syntax zu verarbeiten, die ihrerseits als ein zentrales Element der menschlichen Sprachfähigkeit gilt.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Der Cortex cerebri, kurz Cortex genannt, bezeichnet die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Gedächtnis

Gedächtnis/-/memory

Gedächtnis ist ein Oberbegriff für alle Arten von Informationsspeicherung im Organismus. Dazu gehören neben dem reinen Behalten auch die Aufnahme der Information, deren Ordnung und der Abruf.

Empfohlene Artikel

Grenzenlos viele Kombinationen

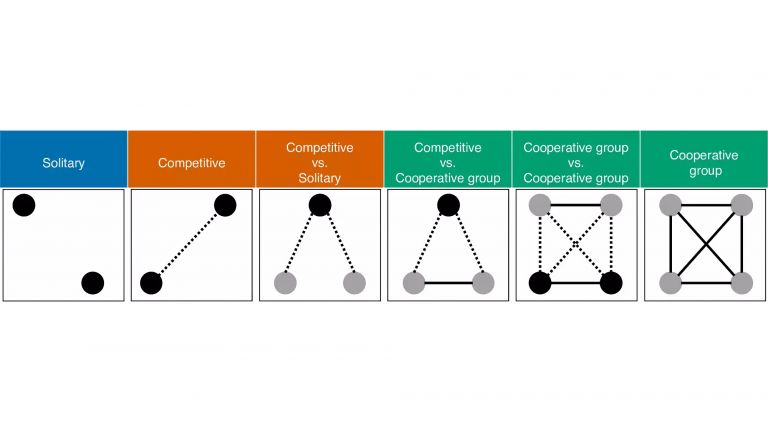

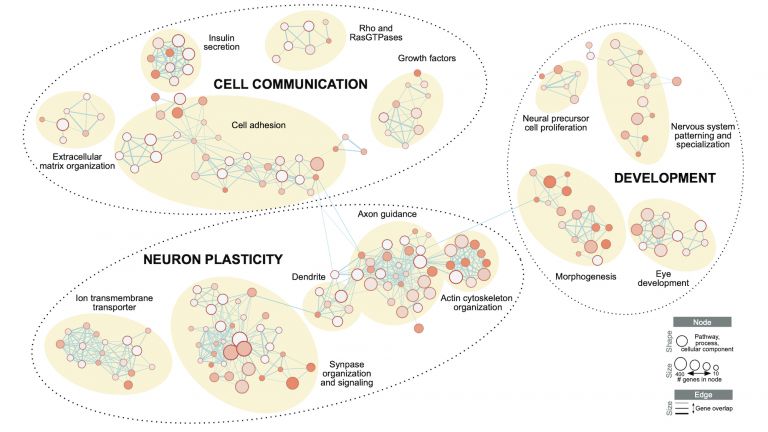

Ein anderes wichtiges Element der Sprache ist die semantische Kombinatorik. Diese ist eng mit der Syntax verwoben, denn erst die Syntax erlaubt, Wörter zu Sätzen zusammenzufügen. Die Möglichkeiten der semantischen Kombination von Wörtern innerhalb von Phrasen und Sätzen sind grenzenlos. Die Möglichkeiten sind so immens, dass sich diese Seite der Sprache derzeit dem direkten experimentellen Zugriff entzieht. Sie mag sich sogar prinzipiell der experimentellen Messung entziehen. Der Grund hierfür ist, dass jeder Einzelne die Wörter seiner Sprache in anderen Kontexten gelernt hat, so dass das gleiche Wort bei jedem von uns teilweise andere Assoziationen weckt. Das Wort „Rose“ kann Assoziationen wecken, die Form und Farbe betreffen oder auch den Duft, und das Wort kann Erinnerungen an bestimmte Situationen wachrufen, in denen eine Rose eine besondere Bedeutung hatte. Dies führt je nach Assoziation zu unterschiedlichen Hirnaktivitäten, die sich weit über das Gehirn verteilen und in den funktionellen Hirnstudien zu großen Variationen zwischen verschiedenen Individuen führt. Außerdem ist die semantische Repräsentation eines Wortes auch innerhalb einer Person nicht stabil, da sich die Bedeutung eines Wortes über die Zeit hinweg, abhängig von neuen Erlebnissen, ändern kann. Die Semantik eines Wortes lässt sich folglich nur mit einer gewissen Unschärfe darstellen. Dies gilt umso mehr, wenn verschiedene Wörter im Satz miteinander kombiniert werden.

Sofern wir die individuellen Kontexte, unter denen einzelne Wörter gelernt und Bedeutungen modifiziert wurden, nicht kennen, weil wir die persönlichen Gedanken– und Erlebniswelten nicht kennen, wird die Neurowissenschaft keine systematischen Ergebnisse im Bereich der Semantik liefern können. Zumindest werden es keine sein, die das abbilden, was Sprache in ihrer Einzigartigkeit und Faszination ausmacht. Die semantische Kombinatorik mit ihren grenzenlosen Möglichkeiten ist auch ein Grund dafür, dass sich Sprachcomputer beim Verstehen und Übersetzen von literarischen Texten so schwer tun.

Der Mensch dagegen ist dafür gemacht, neue Wortkombinationen zu interpretieren und selbst zu generieren. Hier fangen persönliche Gedankenwelten, hier fangen Literatur und Poetik an. Zugleich liegen hier aber auch die Grenzen der Hirnforschung. Die Hirnforschung mag zwar in der Lage sein, die generelle emotionale Wirkung eines Gedichtes zu ermitteln, indem sie die bekannten subkortikal gelegenen Hirnregionen für Emotionsverarbeitung ins Blickfeld nimmt. Was jedoch die Faszination eines Gedichts für jeden von uns letztlich ausmacht, wird schwer zu messen sein, denn sie ist von Mensch zu Mensch verschieden. Sie ist abhängig von bereits Erlebtem und Gedachtem, von jenen Parametern, die den Menschen zu einem Individuum machen.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv

Dieser Artikel erschien erstmals am 21.05.2014 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Teil der Vortragsreihe „Hirnforschung, was kannst du? — Potenziale und Grenzen“ von Gemeinnütziger Hertie-Stiftung und FAZ.

Hier der Mitschnitt der FAZ zum Vortrag Was tut das Gehirn, wenn es spricht?