Klein, aber oho!

Babys können bei der Geburt noch sehr wenig. Und doch haben sie schon Interessen und Erwartungen – das verraten ihre Blicke. Manche Unterschiede erkennen die Allerkleinsten sogar besser als Erwachsene.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Anna Katharina Braun

Veröffentlicht: 17.03.2016

Niveau: mittel

- Säuglinge können zu Beginn ihres Lebens nur wenig. Doch die so genannte Blickpräferenz-Methode eröffnet interessante Einblicke, woran Babys sich von Anfang an orientieren.

- Babys verstehen viele Zusammenhänge der Alltagsphysik, bevor sie sprechen können, zum Teil, bevor sie das zielgerichtete Greifen lernen.

- Auch für Mengen und Zeiträume haben sie ein rudimentäres Verständnis.

- Besonders früh zeigen Babys eine Vorliebe für soziale Interaktionen. Gesichter, insbesondere das der eigenen Mutter, erkennen sie fast sofort nach der Geburt. Zum Teil können sie diese zunächst sogar besser unterscheiden als Erwachsene.

- Mit der Blickpräferenz-Methode finden Forscher bei ihren kleinen Probanden sogar Vorläufer moralischer Bewertungen.

Die Methode der Blickzeitmessung geht zurück auf Robert Fantz, der 1964 feststellte, dass schon Babys zwischen zwei und sechs Monaten nach und nach das Interesse verlieren, wenn sie immer wieder das gleiche Bild zu sehen bekommen, und zunehmend weniger lange hinsehen. Die kleinen Probanden werden bei diesen Messungen mit zwei verschiedenen Bildern konfrontiert. Wie lange ihr Blick auf beiden verweilt, analysieren die Forscher inzwischen meist per Computer an der Videoaufnahme. Über den Mittelwert aller Probanden lässt sich dann oft ein Unterschied feststellen: Die Babys sehen im Durchschnitt das eine oder andere Bild länger an.

Je nach Versuchsaufbau interpretieren die Wissenschaftler dann die unterschiedlichen Blickzeiten. Mal wollen die Forscher einfach nur wissen, welches Bild die Kinder lieber mögen. Mal kombinieren sie die Bilder mit anderen Sinneseindrücken. Hören die Babys zum Beispiel ein „I“ vom Band, gucken sie auch länger auf das Gesicht, das stumm diesen Vokal formt, als auf das stumm gesprochene „A“. Oder die Forscher langweilen die Babys zunächst mit dem immer gleichen Bild oder mit der immer gleichen Art von Bildern. Dann ist alles Neue spannender, und die Forscher können testen, ob die Kleinen zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Auto und den vorausgegangenen Tierbildern erkennen. Aber auch im Alltag bauen Kleinkinder Erwartungen auf an die Welt um sie herum. Das machen sich Forscher zunutze, die die Reaktion der Kinder auf physikalisch mögliche und scheinbar unmögliche Vorgänge vergleichen.

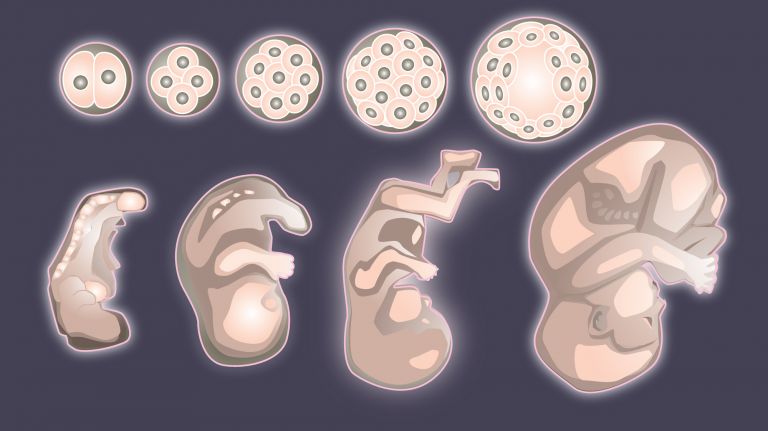

Neugeborene können erst einmal nicht viel. Das stellte auch der erste große Säuglingsforscher Jean Piaget fest, als er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts seine Kinder beobachtete. Schlafen, trinken, gucken, zu mehr sind die Allerkleinsten nicht in der Lage. Wie sie die Welt um sich herum verstehen, lässt sich da schwer nachvollziehen. „Wir können logischerweise die Kinder nicht befragen“, sagt auch die Psychologin Gudrun Schwarzer, die an der Universität Gießen ein Säuglingslabor betreibt Hirnforschung mit Kindern.

Piaget machte das Wissen der Kleinkinder an ihren Handlungen fest. Erst wenn sie mit frühestens acht Monaten gezielt dort nach einem Spielzeug suchten, wo er es versteckt hatte, konnte er sicher sein, dass sie sich an das Spielzeug auch erinnerten, wenn sie es nicht sahen. Der Forscher interpretierte das so, dass jüngere Kinder noch nicht verstehen, dass sie es mit ein und demselben Gegenstand zu tun haben, der immer der gleiche bleibt. „Aber das ist vom Tisch“, sagt Schwarzer. Piaget habe „die Kinder sehr unterschätzt“, findet sie. Schließlich können selbst Neugeborene eben schon schlafen, trinken, gucken – und gerade das Gucken sagt Forschern heute viel darüber, was im Baby-Hirn schon alles passiert, bevor die Hände überhaupt gezielt nach etwas greifen können. Forscher analysieren die Vorlieben und Vorstellungen ihrer kleinen Probanden daher mit der so genannten Blickreferenz-Methode (siehe Info-Kasten).

Extrem frühes Interesse für Gesichter

Mark H. Johnson vom Birkbeck College in London untersuchte 1991 mit Kollegen Babys so jung, dass sie deren Alter zu Beginn der Untersuchung in Minuten angeben mussten. Sie zeigten diesen Neugeborenen große kopfförmige Paddel – mal leer, mal mit aufgemaltem Gesicht, mal mit einem Durcheinander aus Augen, Nase und Mund. Am längsten folgte der Blick der Babys dem regulären Gesicht. Irgendetwas daran schienen sie also zumindest von den anderen Stimuli unterscheiden zu können. Und besonders lange blicken Säuglinge auf das Gesicht der Mutter, zeigten 1995 Forscher um Olivier Pascalis, heute am Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition in Grenoble. Auch wenn Schwarzer vorsichtig ist, zu viel in diese Beobachtung hineinzuinterpretieren: „Wenn sie Gesichter wiedererkennen, bedeutet das ja, dass sie eine interne Repräsentation davon haben. Sie wissen, wie das Gesicht aussieht, auch wenn sie es gerade nicht sehen.“

Viele Erwartungen an ihre Umgebung bringen die Kinder wohl sogar mit auf die Welt. Zu dieser Annahme hat wesentlich die Forschung von Renée Baillargeon an der University of Illinois in Urbana-Champaign beigetragen. In einer Serie von Experimenten konfrontierte ihr Team Babys verschiedenen Alters mit Vorgängen, die auf die eine oder andere Art physikalisch unmöglich sind. Da verschwanden lange Stäbe in kurzen Röhren, blieben Bälle hinter einem durchsichtigen Fenster unsichtbar oder schienen ihre Farbe oder ihr Muster zu ändern. Viele dieser Vorgänge, so das Ergebnis, schauten die Kleinkinder tatsächlich länger an als die physikalisch richtige Alternative. Sie waren überrascht, zumindest im Sinne einer höheren Aufmerksamkeit für die ungewöhnlichen Vorgänge. Auch Babys, so Baillargeon, leben nicht in einer Märchenwelt, in der Becher sich einfach so in Kürbisse verwandeln.

Nase

Nase/Nasus/nose

Das Riechorgan von Wirbeltieren. In der Nasenhöhle wird die Luft durch Flimmerhärchen gereinigt, im oberen Bereich liegt das Riechepithel, mit dem Gerüche aufgenommen werden.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Bewusstseinsinhalten konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

Mehr, größer, länger

Auch das mathematische Grundverständnis von Säuglingen ist vielfach untersucht worden. Denn die Frage drängte sich schnell auf: Welchen Unterschied erkennen die Kinder wirklich, wenn sie verschiedene Mengen unterscheiden? Schließlich haben mehr Kreise oder Quadrate auf dem Computerbildschirm auch eine größere Oberfläche. Wie sehr die beiden Größen für kleine Kinder zusammenhängen, machten Stella Lourenco von der Emory University und Matthew Longo von der Birkbeck University of London im Jahr 2010 in einer Studie deutlich. Sie trainierten ihre neun Monate alten Probanden mit zwei verschiedenen Mustern: Zum Beispiel waren die größeren Rechtecke schwarz und gestreift und die kleineren weiß und gepunktet. Anschließend zeigten sie den Kindern eine unterschiedlich große Anzahl Rechtecke – und die Babys schienen die Streifen bei der Gruppe aus mehr Einzelelementen zu erwarten. Sogar auf die zeitliche Dauer übertrug sich diese Erwartung: Die Kinder schauten länger hin, wenn das Muster für die „größeren“ Elemente jetzt plötzlich das Rechteck zierte, das sie weniger lange zu sehen bekamen. In neueren Untersuchungen haben Forscher wie Sara Cordes, heute am Boston College, und Elizabeth Brannon von der Duke University deshalb andere Einflussgrößen wie Fläche und Umfang besonders sorgfältig kontrolliert. Trotzdem konnten die sieben Monate alten Kleinkinder in ihrem Versuch durchaus auch Mengen an sich unterscheiden – zumindest wenn der Unterschied groß genug war.

Säuglingsforscherin Schwarzer warnt allerdings vor einer Überinterpretation solcher Ergebnisse: „Da ist man schnell in der vergleichenden Forschung. Schimpansen haben auch ein Verständnis von Mengen.“ Rechnen sei aber mehr als das. „Und das würde ich auch Kindern nicht unterstellen.“ Immerhin: Rudimentäre Ansätze wies Karen Wynn, heute an der Yale University, bereits 1992 nach. In ihren Versuchen schienen Kleinkinder mit fünf Monaten schon zu erwarten, dass eins plus eins zwei ergibt. Wurde ein Spielzeug hinter einer Sichtblende versteckt und dann ein weiteres dahinter gestellt, schauten die Säuglinge länger, wenn anschließend hinter der Blende nur eine Figur zum Vorschein kam, als wenn sie dort zwei sahen.

Empfohlene Artikel

Vom Generalisten zum Spezialisten

In einem Bereich sind Kinder bereits Experten, bevor sie anfangen zu krabbeln: bei sozialen Interaktionen. „Besonders wichtig sind Dinge, die sie sofort in Verbindung mit einer Bezugsperson bringen“, beschreibt es Gudrun Schwarzer. Schon im Alter von wenigen Tagen bevorzugen Säuglinge etwa Fotos von Menschen, deren Blick ihnen direkt zugewandt ist. Außerdem können sie ängstliche von fröhlichen Gesichtern unterscheiden und bevorzugen letztere. Beides sind Ergebnisse des Teams um Teresa Farroni, die an der University of London und der Universität Padua forscht.

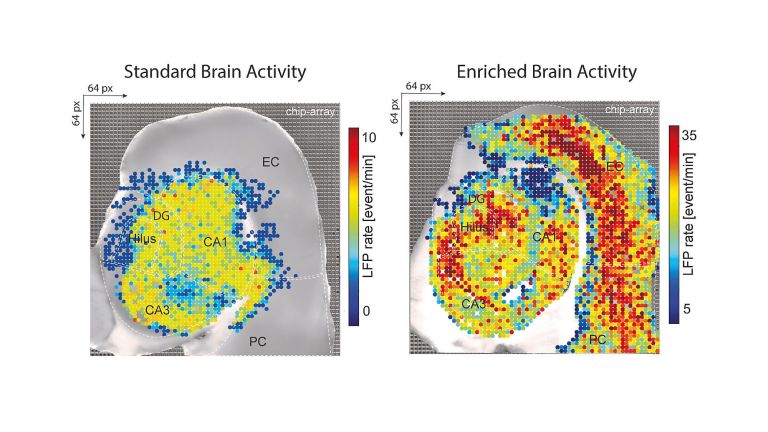

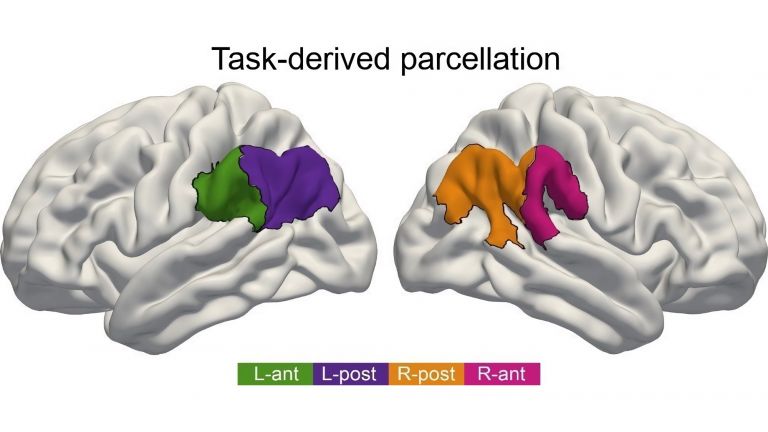

Gudrun Schwarzer findet es besonders spannend, wie dabei aus Generalisten Spezialisten werden: „In den ersten Monaten können Säuglinge in sozialen Dingen alle Unterschiede wahrnehmen: zwischen allen Gesichtern, allen Sprachen. Dann tritt eine Spezialisierung ein, eine Einengung, und die Kinder werden in ganz bestimmten Dingen richtig gut. Mit sechs Monaten, bevor sie überhaupt jemals selbst ein Wort gesprochen haben, sind sie Experten für ihre Muttersprache.“ Gleichzeitig verlieren die Kinder dabei Fähigkeiten, die sie sogar uns Erwachsenen voraushaben. „Zuerst können sie alle Gesichter unterscheiden, von Menschen, Affen, Schafen …“, erzählt Schwarzer. „Ab etwa fünf Monaten funktioniert das nur noch für die Ethnie, die sie umgibt.“ Ähnlich spezialisieren sich die Kleinen auch im Bereich der Hör– und Sprachentwicklung.

Fair und freundlich

Auch sozial sind Babys auf das Leben in der Gemeinschaft eingestellt: Schon mit drei Monaten mögen Säuglinge „Helfer“ lieber als „Störer“. In einem Versuch von Kiley Hamlin von der University of British Columbia und Karen Wynn von der Yale University sahen die kleinen Probanden eine Handpuppe, die einer anderen Puppe den Ball wegnahm oder wiedergab. Die längere Blickzeit in Richtung des „Gebers“ interpretierten die Forscherinnen als eine Vorliebe für dessen soziales Verhalten. Ein anderes Experiment zusammen mit Paul Bloom, ebenfalls aus Yale, zeigte ähnliche Effekte, wenn die Kinder auf einem Computerbildschirm soziale Interaktionen zwischen geometrische Figuren gesehen hatten. Lieber blickten sie auf die Figur, die einem „kletternden“ roten Kreis den Berg hinaufgeholfen hatte, als auf jene, die den Kletterer hinunterschubste.

zum Weiterlesen:

- Fantz, Robert L.: Visual Experience in Infants: Decreased Attention to Familiar Patterns Relative to Novel Ones. Science 1964 Oct 30;146(3644):668 – 70 (zum Volltext).

- Baillargeon, Renée: Innate Ideas Revisited: For a Principle of Persistence in Infants‘ Physical Reasoning. Perspect Psychol Sci. 2008 Jan;3(1):2 – 13 (zum Volltext).