9 Ideen für eine bessere Neurowissenschaft

Hirnforscher stehen in der Kritik – doch sie können viele Probleme ihres Fachs aus eigener Kraft beheben. Isabelle Bareither, Felix Hasler und Anna Strasser fassen die Ergebnisse der Konferenz „Mind the Brain“ im Dezember 2014 in Berlin zusammen: ein Plädoyer für überfällige Reformen.

Veröffentlicht: 29.12.2014

Niveau: mittel

- Nach Ansicht vieler steckt die Hirnforschung in der Krise. Sie muss sich in wichtigen Bereichen selbst reformieren.

- Dabei geht es zum einen um Probleme des wissenschaftlichen Betriebs wie die einseitige Betonung positiver Versuchsergebnisse und falsche Anreizsysteme für Forscher. Zum anderen sollte auch die gesellschaftliche Rolle der Neurowissenschaft neu überdacht werden.

- Eine Initiative Berliner Forscher regt jetzt eine Diskussion über nötige Änderungen an.

Noch vor wenigen Jahren waren sich Fachwelt, Öffentlichkeit und Medien weit gehend einig: Die Neurowissenschaften sind auf Erfolgskurs. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die neue Hightech-Hirnforschung die Rätsel des Menschseins auf naturwissenschaftlicher Basis lösen könnte. Besonders der Boom der bildgebenden Verfahren beflügelte die Sichtweise, dass auch psychische Störungen, kriminelles Verhalten, ökonomische Entscheidungen oder spirituelle Erfahrungen in absehbarer Zeit als biologische Phänomene erklärt werden würden. Heute ist der Optimismus verflogen, und die Neuroforschung steht in der Kritik.

In Büchern, Medienberichten und bei vielen wissenschaftlichen Konferenzen artikuliert sich ein breit abgestützter Skeptizismus gegenüber häufig ungerechtfertigten Erklärungsansprüchen, schlechter Forschung, dem „Überverkaufen“ von experimentellen Daten, reduktionistischer Banalisierung komplexer Phänomene, unhaltbaren Zukunftsversprechen und fehlender Praxisrelevanz. Doch wie zu erwarten wurden die Verfechter einer „kritischen Neurowissenschaft“ bald ihrerseits kritisiert: Ihre Vorwürfe seien zu pauschal und überzogen, gründeten nicht auf dem nötigen Fachwissen und würden letztlich den wissenschaftlichen Fortschritt behindern.

Die Zeit ist reif, die neurowissenschaftliche Praxis wirkungsvoll zu verbessern. Auf der Konferenz „Mind the Brain! Neuroscience in Society“, die Ende November 2014 in Berlin stattfand, erarbeiteten Neurowissenschaftler, Psychologen, Wissenschaftshistoriker, Sozialforscher, Mediziner, Philosophen, Anthropologen und Journalisten dafür gemeinsam eine Reihe von konkreten Vorschlägen.

1. Strengere Qualitätskriterien für die Forschung

In vielen Bereichen der neurowissenschaftlichen und biomedizinischen Forschung hat sich eine schlechte wissenschaftliche Praxis eingebürgert. „Wir ertrinken in falsch positiven Resultaten“, sagt etwa Ulrich Dirnagl, Professor für Neurologie an der Berliner Charité. Ihr Anteil liege vermutlich bei mehr als 80 Prozent. Der wichtigste Grund: Die Standards für gute Wissenschaft werden regelmäßig missachtet.

Soll beispielsweise ein neuer Wirkstoff geprüft werden, gehören Randomisierung (die zufällige Zuteilung der Probanden zu den Studiengruppen), DoppelblindDesigns (weder die Teilnehmer noch die Versuchsleiter wissen, wer zu welcher Gruppe gehört) sowie PlaceboVergleichstests längst zu den Mindestanforderungen. Doch sie werden häufig nicht erfüllt. Folglich werden die positiven Befunde vieler Studien überschätzt und Ergebnisse publiziert, die unter Einhaltung aller Standards niemals zustande gekommen wären.

Ein weiteres Problem: die dürftige Validität vieler Studien, die sich zum Beispiel in der Schlaganfallforschung zeigt. In präklinischen Studien werden Medikamente etwa an Mäusen getestet. Die jungen, männlichen Tiere wachsen isoliert in Käfigen auf und werden alle mit dem gleichen, normierten Futter ernährt. Dagegen sind die Schlaganfallpatienten in der Regel ältere Menschen mit ganz verschiedenen Grunderkrankungen, die eine Vielzahl von Medikamenten erhalten. Wenn Studien auf solch elementaren Unterschieden gründen, haben klinische Realität und das verwendete Tiermodell nur wenig miteinander gemein.

Wie lässt sich solchen Problemen abhelfen? Hierfür wäre es dringend erforderlich, dass die für die jeweilige Forschungsfrage nötige Fallzahl und andere die Zuverlässigkeit der Daten sichernde Größen schon vor Studienbeginn ermittelt werden. Auch sollten Stichproben, Hypothesen, Variablen und statistische Verfahren vollständig registriert und die Ergebnisse nach Abschluss zugänglich gemacht werden, um sie nachträglich prüfen zu können.

2. Mehr Transparenz

Gerd Antes, Direktor des Deutschen Cochrane Zentrums in Freiburg, schätzt, dass rund 50 Prozent aller klinischen Studien gar nicht veröffentlicht werden. „Die Freiheit der Wissenschaft wird oft interpretiert als die Freiheit, nicht zu publizieren“, erklärt der Biometriker. Egal ob große oder kleine Untersuchungen, ob von der pharmazeutischen Industrie oder aus öffentlicher Hand finanziert – stets landet etwa jede zweite registrierte Arbeit in der Schublade.

Der vermutlich wichtigste Grund hierfür: Diese Arbeiten lieferten negative oder uneindeutige Ergebnisse. Wenn jedoch fast nur positive Resultate Eingang in die Fachzeitschriften und damit in den Wissenskanon finden, führt das zu Verzerrungen. „Aufgrund solcher Fehlinformationen können Patienten unnötig leiden oder sogar sterben“, warnt Antes.

Es wäre wünschenswert und wichtig, dass sämtliche Studienprotokolle, Rohdaten und Auswertungen frei einsehbar sind und von unabhängiger Stelle archiviert werden.

3. Mehr Replikationsstudien

In Fachzeitschriften werden meist nur noch die positiven, möglichst spektakulären Ergebnisse veröffentlicht. Dies führt zu einer dramatischen Verzerrung, zumal die statistische Aussagekraft vieler Resultate sehr gering ist. Ein einzelnes Studienergebnis kann immer auch durch Zufall entstanden sein. Erst nach mehreren Wiederholungen mit ähnlichem Resultat – also der Replikation mit entsprechend höheren Fallzahlen – kann ein Befund als wissenschaftlich gesichert oder reliabel gelten.

Doch Replikationsversuche werden nur selten unternommen, da sie weniger wissenschaftliche Meriten versprechen und schwer zu finanzieren sind. Werden sie dennoch durchgeführt, scheitern sie oft.

Allerdings sind diese Fehlschläge häufig besonders lehrreich. Das bedeutet: Möglichst alle Forschungsergebnisse sollten in Replikationsstudien geprüft werden. Die Veröffentlichung solcher Replikationsstudien gilt es dringend aufzuwerten, etwa durch eigene Rubriken in den relevanten Fachzeitschriften.

4. Bessere Ausbildung in statistischen Methoden

Die Nichtbeachtung wissenschaftlicher Standards ist natürlich kein Spezifikum der Neurowissenschaften. Doch in der Hirnforschung scheint das Problem besonders ausgeprägt zu sein, wie unter anderem eine Metaanalyse von Forschern um Katherine Button von der University of Bristol 2013 nahelegt. Demnach beträgt die durchschnittliche statistische Aussagekraft (auch Effektstärke oder „Power“ genannt) bei veröffentlichten Neurostudien rund 0,2. Doch erst bei einem Wert von 0,8 können Wissenschaftler von einem sicheren Effekt ausgehen.

Zu vielen Studierenden der Medizin und Neurowissenschaften sind solche Zusammenhänge kaum bekannt. Dabei stellt eine solide Ausbildung in Statistik und Methodenlehre die Grundlage für jede gute Wissenschaft dar. Daher sollten mehr Methodenkurse in Studiengängen und Forschungseinrichtungen angeboten und höhere Ansprüche an Prüfungsleistungen sowie an die eigenen empirischen Arbeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses gestellt werden.

5. Ein neues Anreizsystem für gute Wissenschaft

Warum die meisten Studien schlicht falsch sind, leitete der Medizinstatistiker John Ioannidis in einer viel beachteten Arbeit bereits 2005 theoretisch her. Dass sich seither an dieser Situation so wenig geändert hat, liegt unter anderem an einem ungünstigen Anreizsystem: Der „impact factor“ – also die Zahl der Zitationen in anderen Arbeiten – gilt als wichtigstes Kriterium der Qualitätsbeurteilung, an das auch die finanzielle Förderung geknüpft wird. Wir brauchen jedoch eine umfassendere Betrachtung wissenschaftlicher Qualität seitens der Forschungseinrichtungen und Geldgeber.

6. Das wissenschaftliche Publikationssystem verändern

Auch Reformen des PeerReviewVerfahrens sind nötig – also die Art, wie Wissenschaftler im Auftrag von Fachzeitschriften die Publikationswürdigkeit einer Untersuchung beurteilen. Wegweisend könnte hier das so genannte PrepublicationPrinzip sein: Bei Fachzeitschriften wird ein Protokoll der geplanten Studie eingereicht. Erscheinen Ansatz und Methoden viel versprechend, wird eine Veröffentlichung garantiert – unabhängig davon, was am Ende herauskommt. Auch negative oder inkonsistente Resultate werden so publizierbar.

Eine Reihe von neurowissenschaftlichen Journalen wie „Cortex“ oder „Perspectives on Psychological Science“ testen dieses Verfahren bereits: Sie lassen nicht nur fertig produzierte Ergebnisse von Reviewern prüfen, sondern das geplante Forschungsvorhaben, das vorab registriert werden muss. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer verlässlicheren Forschung.

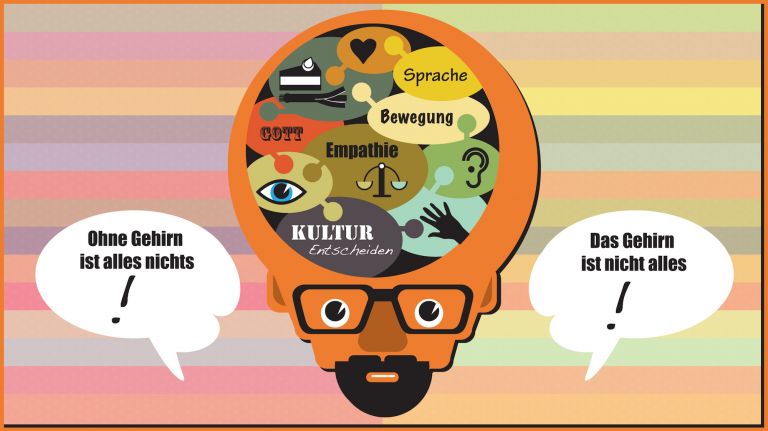

7. Die Hirnforschung im gesellschaftlichen Kontext sehen

Vor einigen Jahren, auf dem Höhepunkt der kollektiven Neurowissenschaftseuphorie, schlossen sich Wissenschaftler und Philosophen verschiedener Berliner Institutionen (Freie Universität, MaxPlanckInstitut für Wissenschaftsgeschichte, HumboldtUniversität) zum Netzwerk „Critical Neuroscience“ zusammen. Einer der Mitbegründer, der Philosoph Jan Slaby, betont, dass die Hirnforschung immer aus einer politischökonomischen Perspektive betrachtet werden müsse. „Die Neurowissenschaften tragen – oft unfreiwillig – dazu bei, dass ein bestimmtes Bild des Menschen als naturgegeben und selbstverständlich betrachtet wird, während Alternativen dazu gar nicht ins Blickfeld rücken. “ Und dies bestimme mit darüber, welche Forschung gefördert wird und wie wissenschaftliche Ergebnisse formuliert sowie in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. Dieses Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung der Hirnforschung gilt es sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft zu schärfen.

Empfohlene Artikel

8. Mehr (selbst)kritische Berichterstattung

„Viele neurowissenschaftliche Befunde werden in den Medien voreilig, überzogen oder einfach falsch dargestellt“, sagt die Wissenschaftsjournalistin Connie St Louis von der City University London. Die Öffentlichkeit hat jedoch ein Recht auf ausgewogene Berichterstattung jenseits von Klischees und Sensationsmache. Sowohl Journalisten als auch Forscher sollten es deshalb vermeiden, überzogene Hoffnungen zu wecken und mit kruden Vereinfachungen Schlagzeilen zu produzieren. Wissenschaftler wissen oft selbst nicht, was die Pressereferenten ihrer Forschungseinrichtungen bekannt geben – nämlich oft deutlich zu positive Botschaften. Das führt zu einer Verzerrung der öffentlichen Wahrnehmung. Damit kritischer über Wissenschaft berichtet wird, bedarf es aber nicht nur größerer Sensibilität und eines besseren Handwerkszeugs seitens der Kommunikatoren – sondern auch eines aufgeklärten, kritischen Publikums.

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

9. Eine Theorie des Gehirns

„Was wir brauchen, ist eine umfassende Theorie des Gehirns“, erklärt Henrik Walter, Professor an der Berlin School of Mind and Brain und Psychiater an der Charité. Theoretische Konzepte, mit deren Hilfe man dem hochkomplexen Geschehen im Gehirn gerecht werden könnte, liegen zwar vor, werden bislang jedoch eher als unverbindliche Anregung betrachtet. Mehr und vor allem sinnvollere Kooperationen sowie „postdisziplinäre“ Zusammenarbeit zwischen Systembiologen, Kybernetikern, Psychiatern, Psychologen und Neurowissenschaftlern sind mehr denn je gefragt. Nur in der gemeinsamen Arbeit kann es gelingen, das Gehirn zu verstehen.

Zugegeben, die meisten Vorschläge sind nicht neu. Warum ist bislang nichts passiert? Vermutlich liegt die Antwort im starren politischökonomischen Umfeld, in das auch Neurowissenschaftler eingebunden sind. Forscher und Ärzte, Industrie, Regierungsvertreter, Universitäten, Forschungsförderer und Ethikkommissionen – alle sind gefordert, Wege für eine bessere Wissenschaft zu eröffnen. Große Organisationen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) sollten bessere Kriterien zur Beurteilung von Forscherleistungen einführen, Fachzeitschriften müssen ihren ReviewProzess transparenter machen und die Publikation von Replikationsstudien stärker fördern.

Hirnforscher können diese Reformen aber auch selbst in Gang setzen. „Die Probleme sind bekannt. Jetzt müssen wir anfangen, die Lage zu verbessern“, erklärt Arno Villringer, Direktor der Abteilung Neurologie des MaxPlanckInstituts für Kognitions und Neurowissenschaften in Leipzig. Gemeinsam mit Ulrich Dirnagl will er sich freiwillig und nachprüfbar striktere Kriterien wissenschaftlicher Arbeit auferlegen und dafür werben, dass sich möglichst viele Kollegen anschließen. Villringer ist optimistisch: „Solange es keine Initiative ›von oben‹ gibt, beginnen wir eben mit der Arbeit ›von unten‹.“

Dieser Artikel ist eine Übernahme aus der Zeitschrift

Gehirn & Geist

Dort finden Sie regelmäßig weitere Artikel zum Thema.

zum Weiterlesen:

- Über Initiativen, das Publikationswesen im Bereich der Neuro und Kognitionswissenschaften zu verbessern, informiert das Open Science Framework (in englischer Sprache): https://osf.io

- Ulrich Dirnagls Blog zu Themen der Forschungslogik, Statistik und Replikation von Studien: http://dirnagl.com

- Wo ist der Beweis? Plädoyer für eine evidenzbasierte Medizin, hg. von G. Antes, Huber, Bern 2013: Umfassender Überblick zu Defiziten in der biomedizinischen Forschung