Das aggressive Geschlecht

Jack the Ripper, Ted Bundy und der Rhein-Ruhr-Ripper hatten zwei Dinge gemeinsam: Sie waren Serienmörder und sie waren Männer. Die meisten Gewaltverbrechen werden von Männern begangen. Die Forschung will klären, warum das so ist.

Wissenschaftliche Betreuung: Dr. Nahlah Saimeh

Veröffentlicht: 04.06.2012

Niveau: mittel

- Männer morden häufiger und bekriegen sich öfter als Frauen, besagen viele Statistiken. Forscher versuchen zu erklären, warum. Doch die Thesen sind oft umstritten.

- Eine These besagt, dass bei Männern die Kontrollinstanz des Gehirns leichter lahmgelegt wird und sie dann impulsiver reagieren.

- Auch der frühe Einfluss von Geschlechtshormonen im Gehirn könnte Unterschiede in der Aggression erklären.

- Genderforscherinnen warnen allerdings: So pauschal, wie gerne hingestellt, gelte der Satz, Männer seien gewalttätiger als Frauen, nicht. Frauen lebten ihre Aggression nur anders, meist indirekt aus. Das sei eine Folge soziokultureller Normen.

Der Konstanzer Neuropsychologe Thomas Elbert liebt die Anschauung: „Die beiden Burschen in der U-Bahn, die eben noch gelangweilt herumhingen, bedrohen plötzlich einen Passagier. Dessen Erregung steigt auf ein unerträgliches Ausmaß. Er bekommt Angst und wehrt sich. Er schlägt zu.“ Das ist reaktive Aggression, erklärt er. Frauen wie Männer kennen diese Form der Aggression gleichermaßen, meint Elbert. Zwar mögen Frauen in der bedrohlichen Lage eher flüchten, aber nur, weil sie körperlich manchmal unterlegen sind.

Die beiden Jugendlichen, vermutet Elbert, treibt dagegen eine andere Form der Aggression an: „Denen bereitet es Spaß, den Fahrgast zu attackieren“, sagt er. Er nennt das appetitive Aggression, die Lust der Tyrannei. Sie wohne nur dem Manne inne, glaubt der Neuropsychologe. „Frauen verstehen das nicht, weil sie die Lust der Jagd nicht kennen. Die englische Königin wird nie nach Botswana fahren und dort einen Elefanten töten.“

Männer mit Appetit auf Gewalt?

Elberts Modell der geschlechtsspezifischen Aggression ist provokant, lässt es sich doch auf die These zuspitzen: Es gibt Morde, Kriege und Folter, weil es Männer gibt, die lustvoll töten. 2011 hat er sein Konzept der appetitiven Aggression vorgestellt und mit Befragungen an 1632 Kindersoldaten, Kriegsveteranen und Armeeangehörigen unterfüttert.

Allerdings erntet Elbert damit auch heftigen Widerspruch: „Das ist falsch und simplizistisch“, kommentiert Neurobiologe Niels Birbaumer von der Universität Tübingen. „Frauen töten genauso, wenn sie entsprechend erzogen und belohnt werden.“

Genderforscherinnen, auch Soziologen und Psychologen üben zudem grundsätzliche Kritik. Wer Aggression auf körperliche Übergriffe reduziert, sei einer androzentrischen Sichtweise verhaftet. Denn Forscher konnten in den vergangenen Jahren vielfach nachweisen, dass Frauen gar nicht unbedingt minder aggressiv sind, sondern ihre Wut lediglich anders, vor allem indirekt ausleben: Beim Lästern, Schlechtmachen und Mobben schenken sich Männer und Frauen nichts. Beide praktizieren solch indirekte Aggression in gleichem Maß. Dieses Bild prägt sich schon in jungen Jahren aus. Beim Beschimpfen, Beleidigen und der üblen Nachrede ziehen Mädchen und Jungen in unserem Kulturkreis gleich.

Und doch bestätigen auch diese Studien einen Geschlechterunterschied: Jungs prügeln sich häufiger als Mädchen. Körperliche Gewalt wenden Frauen seltener an. Wie lässt sich dieses kulturübergreifend gut belegte Ungleichgewicht erklären?

Verbrecherinnen mit schwerer Kindheit

Diese Frage hatte Elbert auch im Sinn, als er die Akten von 203 Gewalt– und Sexualverbrechern im Kanton Zürich studierte. Er stieß nur auf 16 Frauen unter den Inhaftierten. Mit acht Prozent ein üblich geringer Anteil. Während die Delikte der Männer vielfältig waren, hatten die Frauen sich vorwiegend des Mordes und der Brandstiftung schuldig gemacht.

Auch die Lebenserfahrungen der Frauen waren anders. Sie waren schon als Kind wesentlich häufiger häuslicher Gewalt ausgesetzt, beispielsweise geschlagen oder missbraucht worden. Die meisten wurden von ihren Eltern früh vernachlässigt. Im Vergleich zu den Häftlingen waren die Gefängnisinsassinnen viel häufiger zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht: 46,7 Prozent gegenüber 24,4 Prozent bei den Männern.

Elbert zieht daraus den Schluss: „Straftäterinnen scheinen oft seelisch krank zu sein und schwierige Persönlichkeiten aufzuweisen.“ Frühe traumatische Erfahrungen, Gewalt in der Familie und sexueller Missbrauch könnten Depressionen, Angststörungen und Psychosen den Weg bahnen. Die Taten vollführten die Frauen nicht selten im Wahnzustand. Anders die Männer: „Die sind meist kerngesund“, so Elbert. Ihr Naturell habe sie – auch ohne Krankheit – auf den Pfad der Gewalt gebracht.

Ob die Studie solche Aussagen wirklich stützt, ist allerdings fraglich: Die Zahl der Probandinnen war mit 16 ausgesprochen klein. Zudem berücksichtigt Elbert nicht, dass Frauen mit einer psychischen Erkrankung sich tendenziell häufiger in Behandlung begeben als Männer. Hinzu kommt: Die Ursachen von Gewalt sind bei Frauen bislang sehr viel seltener untersucht worden als bei Männern.

Lahme Wächter der Aggression

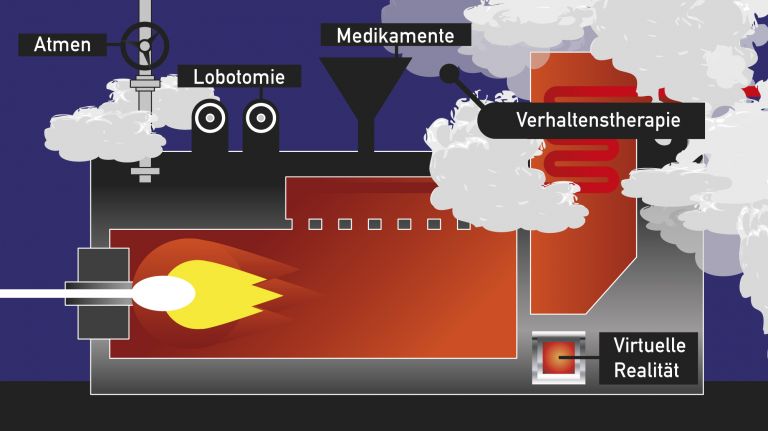

Bei männlichen Gewalttätern hatten Forscher zum Beispiel schon früh Hinweise gefunden, wie sich Aggression im Kopf Bahn bricht. Denn oft ist Alkohol im Spiel, wenn Männer morden. Die Substanz setzt die Kontrollinstanzen im Stirnhirn und damit vor allem die Impulskontrolle außer Kraft. In verschiedenen Studien wurden der präfrontale Cortex, der Temporallappen und orbitofrontale Regionen als Wächter der Aggression ausgemacht. Wenn ihre Aktivität herunterfährt, gewinnt der Mandelkern und im weiteren Sinn das limbische System als Herberge von Wut, Angst und Lust das Oberwasser. Bei Männern sind die Wächter der Aggression leichter zu übertölpeln als bei Frauen, glaubt Elbert.

Für diese Sichtweise spricht auch das Krankheitsbild der frontotemporalen Demenz, bei der das Stirnhirn und die Schläfenlappen allmählich degenerieren. Dadurch werden einst friedfertige Menschen streitlustig und jähzornig. Mitunter stehlen die Betroffenen, sie zerstören Gegenstände, brüllen Angehörige und Pflegekräfte an oder schlagen diese. Besonders ausgeprägt ist die ausbrechende Aggression bei Männern.

Doch die Gewaltausbrüche sind auf Ebene des Gehirns längst nicht vollständig verstanden: Der präfrontale Cortex ist nicht nur imstande, Aggression zu zügeln, sondern kann diese sogar befördern. Neurologe Niels Birbaumer veröffentlichte im Frühjahr 2012 eine Studie, für die er Männer untersuchte, die wegen Gewaltverbrechen im Gefängnis saßen. Es zeigte sich, dass gewalttätige Gefangene im Vergleich zu Nichtinhaftierten ein ungewöhnlich aktives linkes Vorderhirn haben. Dagegen ist das rechte Gegenstück deutlich passiver. Diese Asymmetrie der Hirnaktivität könnte ein Merkmal der Gewaltbereitschaft der untersuchten Straftäter sein, stellt Birbaumer zur Diskussion. Schon vor ihm hatten andere Forscher bemerkt, dass Wut mit einem ungewöhnlich aktiven linken Stirnhirn einhergeht – bei Männern wie bei Frauen.

Präfrontaler Cortex

Präfrontaler Cortex/-/prefrontal cortex

Der vordere Teil des Frontallappens, kurz PFC ist ein wichtiges Integrationszentrum des Cortex (Großhirnrinde): Hier laufen sensorische Informationen zusammen, werden entsprechende Reaktionen entworfen und Emotionen reguliert. Der PFC gilt als Sitz der exekutiven Funktionen (die das eigene Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen der Umwelt steuern) und des Arbeitsgedächtnisses. Auch spielt er bei der Bewertung des Schmerzreizes eine entscheidende Rolle.

Temporallappen

Temporallappen/Lobus temporalis/temporal lobe

Der Temporallappen ist einer der vier großen Lappen des Großhirns. Auf Höhe der Ohren gelegen erfüllt er zahlreiche Aufgaben – zum Temporallappen gehören der auditive Cortex genauso wie der Hippocampus und das Wernicke-Sprachzentrum.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Temporallappen

Temporallappen/Lobus temporalis/temporal lobe

Der Temporallappen ist einer der vier großen Lappen des Großhirns. Auf Höhe der Ohren gelegen erfüllt er zahlreiche Aufgaben – zum Temporallappen gehören der auditive Cortex genauso wie der Hippocampus und das Wernicke-Sprachzentrum.

Präfrontaler Cortex

Präfrontaler Cortex/-/prefrontal cortex

Der vordere Teil des Frontallappens, kurz PFC ist ein wichtiges Integrationszentrum des Cortex (Großhirnrinde): Hier laufen sensorische Informationen zusammen, werden entsprechende Reaktionen entworfen und Emotionen reguliert. Der PFC gilt als Sitz der exekutiven Funktionen (die das eigene Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen der Umwelt steuern) und des Arbeitsgedächtnisses. Auch spielt er bei der Bewertung des Schmerzreizes eine entscheidende Rolle.

Testosteron im Mutterleib

Einen entscheidenden Unterschied zwischen den Geschlechtern könnten auch die Hormone machen. Doch auch hier sind die Ansichten der Forscher alles andere als einheitlich. So scheint etwa eine Studie aus dem Jahr 2009 von Melissa Hines, Psychologin an der Universität Cambridge, einen Zusammenhang von Gewalt und Testosteron zu belegen. Die Forscherin sammelte Fruchtwasser von 112 ungeborenen Jungen und 100 Mädchen, das den Müttern bei einer regulären Fruchtwasser-Untersuchung entnommen wurde. Die Flüssigkeit überprüfte Hines auf den Gehalt am männlichen Geschlechtshormon Testosteron. Die Werte lagen bei den Jungen erwartungsgemäß im Mittel zwei bis drei Mal so hoch wie bei den Mädchen.

Als die Kinder acht Jahre alt waren, mussten die Eltern einen Fragebogen zu deren Spielgewohnheiten ausfüllen. Kinder, die im Mutterleib von viel Testosteron umgeben waren, spielten lieber Indianer, Cowboy oder Starwars. Bei geringen Testosteronwerten bevorzugten die Sprösslinge dagegen Kaufladen– und Bauernhofspiele und kleideten gerne Puppen an. Forscher wie Elbert sehen in diesem Ergebnis einen Beleg für ihre Thesen – schließlich seien die Jungen-Spiele tendenziell eher kämpferisch.

Doch Gewaltforscher und Entwicklungspsychologe Herbert Scheithauer von der Freien Universität Berlin erklärt solche Vorlieben anders: „Dies hängt mit den kulturellen und geschlechterspezifischen Normen zusammen.“ Ein Mädchen, das als Wildfang gilt oder Konflikte mit Schlägen löst, wird rasch zur Außenseiterin. Ihr Verhalten ist nicht normgerecht.

Man ist heute weiter denn je davon entfernt, männliche Geschlechtshormone wie Testosteron mit aggressivem Verhalten gleichzusetzen. Denn Erwachsene mit reichlich davon im Blut sind keineswegs per se gewaltbereiter. Die Daten sind vielmehr widersprüchlich.

Empfohlene Artikel

Östrogen macht Mäusemänner aggressiv

Wie komplex Geschlechtshormone tatsächlich wirken, demonstrieren auch Experimente an Tieren aus dem Jahr 2009. Wenn junge Mäuseriche geboren werden, flutet in ihrem Gehirn sofort Testosteron an. Das Testosteron wird jedoch in Östrogene umgewandelt, also in die vermeintlich weiblichen Geschlechtshormone. Diese sorgen dann in den männlichen Mäusen dafür, dass sich das neuronale Netzwerk der Aggression aufbaut. Die Tiere zeigen fortan bis ins Erwachsenenalter das stereotyp männliche Verhalten: Sie verteidigen ihr Territorium, beißen Nebenbuhler und kämpfen für ein Weibchen.

Östrogen unmittelbar nach der Geburt legt offenbar den Grundstein für die Aggression der Männchen, staunte der Neurowissenschaftler Nirao Shah von der University of California. Wenn er weiblichen Mäusen just nach Geburt Östrogene spritzte, vermännlichten ihre Gehirne sogar. Sie verhielten sich plötzlich kampflustig wie ihre Brüder. Die wichtigste Erkenntnis aus diesen Experimenten formuliert Aggressionsforscher David Anderson vom California Institute of Technology: „Östrogen ist mal männliches Hormon und mal ein weibliches. Es kommt auf das Timing und auf die Gene an, auf die es einwirkt.“

Hormon

Hormon/-/hormone

Hormone sind chemische Botenstoffe im Körper. Sie dienen der meist langsamen Übermittlung von Informationen, in der Regel zwischen dem Gehirn und dem Körper, z.B. der Regulation des Blutzuckerspiegels. Viele Hormone werden in Drüsenzellen gebildet und in das Blut abgegeben. Am Zielort, z.B einem Organ, docken sie an Bindestellen an und lösen Prozesse im Inneren der Zelle aus. Hormone haben eine breitere Wirkung als Neurotransmitter, sie können verschiedene Funktionen in vielen Zellen des Körpers beeinflussen.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Paaren und Beißen

Andersons eigene Arbeiten aus dem Jahr 2011 rücken die männliche Aggression ebenfalls in ein neues Licht. Er knüpfte an die Experimente des Schweizer Nobelpreisträgers Walter Hess an. In den 50er Jahren reizte Hess bestimmte Regionen des Hypothalamus von Katzen mit schwachen Stromstößen, worauf die Tiere fauchten und wütend wurden. In Mäusen war ein solcher Aggressionsherd bisher nicht bekannt. Doch Anderson spürte ihn in den männlichen Tieren auf und kartierte die spezifischen Neuronen, die das Wutzentrum ausmachen. Wenn er diese Neuronen mittels eines gentechnischen Eingriffs lichtempfindlich machte und mit Licht reizte, bissen und balgten die männlichen Mäuse.

Doch die Aggressionsneuronen sind durchsetzt von anderen Neuronen, die aktiv werden, wenn sich die Tiere paaren. Warum Kampf und Sex so dicht beisammen, vielleicht sogar überlappend verarbeitet werden, möchte Anderson nun herausfinden. Es steht im Raum, dass Aggression und Sexualität bei männlichen Tieren teils gemeinsame archaische Wurzeln haben könnten. „Vielleicht ist Kämpfen und Vermehren auf neuronaler Ebene wie Salz und Pfeffer, vielleicht ist es aber auch wie Meer– und Tafelsalz“, so Anderson. Ob von den Mäusemännern auf echte Männer geschlossen werden kann, ist allerdings noch ungeklärt. Und so zeigt sich: Einfache Antworten kann die Forschung zum Thema Geschlecht und Gewalt nicht liefern.

Hypothalamus

Hypothalamus/-/hypothalamus

Der Hypothalamus gilt als das Zentrum des autonomen Nervensystems, er steuert also viele motivationale Zustände und kontrolliert vegetative Aspekte wie Hunger, Durst oder Sexualverhalten. Als endokrine Drüse (die – im Gegensatz zu einer exokrinen Drüse – ihre Hormone ohne Ausführungsgang direkt ins Blut abgibt) produziert er zahlreiche Hormone, die teilweise die Hypophyse hemmen oder anregen, ihrerseits Hormone ins Blut abzugeben. In dieser Funktion spielt er auch bei der Reaktion auf Schmerz eine wichtige Rolle und ist in die Schmerzmodulation involviert.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

zum Weiterlesen:

- Auyeung, B. et al.: Fetal Testosterone Predicts sexually differentiated childhood behavior in girls and in boys. Psychological Science. 2009; 20(2):144 — 148 (zum Abstract).

- Keune, P. et al.: Prefrontal brain asymmetry and aggression in imprisoned violent offenders. Neuroscience Letters. 2012; 515 (2):191 — 195 (zum Abstract).

- Lin, D. et al.: Functional identification of an aggression locus in the mouse hypothalamus. Nature– 2011; 470:221 – 227 (zum Abstract).

- Rossegger, A. et al.: Women convicted for violent offenses: Adverse childhood experiences, low level of education and poor mental health. BMC Psychiatry. 2009; 9(81) (zum Text).

- Staniloiu, A., Markowitsch, H.: Genetische und neuroanatomische Korrelate von antisozialem und kriminellem Verhalten. Persönlichkeitsstörungen. 2011; 15:3 — 16 (zum Abstract).

- Weierstall, R., Elbert, T.: The Appetive Aggression Scale – development of an instrument for the assessment of human’s attraction to violence. European Journal of Psychotraumatology– 2ß11; 2:8430 (zum Abstract).

- Wu, M., Shah, N.: Control of masculinization of the brain and behavior. Current Opinion in Neurobiology. 2011; 21:116 — 123 (zum Abstract).

- Wu, M. et al.: Estrogen Masculinizes Neural Pathways and Sex-Specific Behaviors. Cell. 2009; 139:61 — 72 (zum Abstract).

Nun ist nicht jede Gewalt Folge von Aggression. Als Beispiel nenne ich den professionellen Scharfschützen, der zwar Gewalt ausübt aber kaum in einem Zustand ist den man aggressiv nennen würde. Diese Form von geplanter, vorsätzlicher "Erlangungsgewalt" wird vom PFC zweifellos befördert, im Gegensatz zur hemmenden Aktivität auf emotionale Zustände die ich als Aggressions an sich beschreibe, also im Wesentlichen die reaktiven Kampf- und Fluchtverhalten. Insgesamt finde ich den Stand der Aggressionsforschung gekennzeichnet von zahlreichen normativen Einschränkungen die zwischen Semantischen Spielchen und Trivialitäten schwankt. Kontrollpsychologische Erklärungen habe ich keien gefunden obwohl sie m.E. auf der Hand liegen. Einig sind sich nur die meisten Psychologen in Ablehnung von Freuds Aggressionstrieb, den der aber sicher nciht so gemeint, hat wie er von behaviouristischen Psychologen verstanden wird. (und ich dachte nicht das ich jemals genötigt würde Freud zu verteidigen). Insofern wieder Danke für den Artikel!