Strategien gegen die Gewalt

Übermäßige Aggressivität ist oft ein Anzeichen für eine Verhaltensstörung oder ein psychisches Leiden. Mit unterschiedlichen Ansätzen versuchen Ärzte und Psychologen diese Störungen des Sozialverhaltens zu behandeln.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Ulrike M. Krämer

Veröffentlicht: 01.02.2019

Niveau: leicht

- Gewalt betrifft alle Teile der Gesellschaft, nicht nur die politischen Ränder.

- Die Diagnose „Störungen des Sozialverhaltens“ umfasst neben anderen Problemen auch Aggressionen. Sehr oft treten sie im Zusammenhang mit Alkohol auf, manchmal auch mit illegalen Drogen.

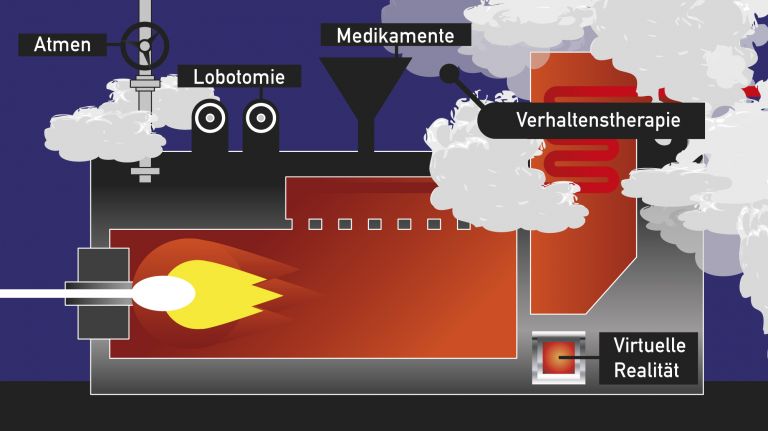

- Verhaltenstherapien, Anti-Aggressionstraining und Medikamente sind drei Säulen der Therapie.

- Vorbeugung und Früherkennung sind womöglich die besten Maßnahmen gegen Gewalt.

„Meine Faust will unbedingt in sein Gesicht. Und darf nicht“. So beschrieb Herbert Grönemeyer schon vor Jahrzehnten ein Gefühl, das den meisten vertraut ist. Der „Sicherungskasten“, der uns daran hindert, jedem Impuls sofort zu folgen, sitzt im Stirnhirn. Es lässt uns innehalten, indem es mögliche negative Folgen ins Bewusstsein ruft. Gedanken wie „Was ist, wenn der andere ein Messer hat?“ oder „Wenn ich erwischt werde, muss ich ins Gefängnis“ greifen nicht nur auf unsere Erfahrungen zurück, sie setzen auch die Fähigkeit voraus, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Patienten mit einer Schädigung des (orbito)frontalen haben damit häufig Schwierigkeiten, manche können Emotionen auch weniger gut erkennen, wie zahlreiche Tests bestätigt haben. Die Betroffenen sind häufig enthemmt, gefühls- und rücksichtslos. An Kriegsveteranen, Unfallopfern und auch Mördern wurde diese Beobachtung immer wieder bestätigt, ebenso bei Patienten mit einer frontotemporalen (FTD) bzw. semantischen Demenz (SD). In einer deutschen Untersuchung hatten unter 41 zuvor unauffälligen Patienten mehr als die Hälfte einen Ladendiebstahl begangen, und 13 hatten ohne Grund Ehepartner, Verwandte und fremde Personen angegriffen.

Präfrontaler Cortex

Präfrontaler Cortex/-/prefrontal cortex

Der vordere Teil des Frontallappens, kurz PFC ist ein wichtiges Integrationszentrum des Cortex (Großhirnrinde): Hier laufen sensorische Informationen zusammen, werden entsprechende Reaktionen entworfen und Emotionen reguliert. Der PFC gilt als Sitz der exekutiven Funktionen (die das eigene Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen der Umwelt steuern) und des Arbeitsgedächtnisses. Auch spielt er bei der Bewertung des Schmerzreizes eine entscheidende Rolle.

Orbitofrontaler Cortex

Orbitofrontaler Cortex/-/orbitofrontal cortex

Windung im Bereich des orbitofrontalen Cortex der Großhirnrinde, die sich anatomisch etwa hinter den Augen befindet. Der orbitofrontale Cortex spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung und der Überwachung sozialer Interaktionen und entsprechend komplex ist er aufgebaut. Insgesamt besteht er aus vier verschiedenen Substrukturen: der mediale, laterale, anteriore und der posteriore Gyrus orbitalis sowie der Gyrus rectus.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Demenz

Demenz/Dementia/dementia

Demenz ist ein erworbenes Defizit kognitiver, aber auch sozialer, motorischer und emotionaler Fähigkeiten. Die bekannteste Form ist Alzheimer. „De mentia“ bedeutet auf Deutsch „ohne Geist“.

Ein niedergeschlagener Politiker hier, eine verletzte Polizistin dort. Messerattacken und Bomben gegen „Ungläubige“, Hetzjagden auf „Kanaken“, Schlägereien und brennende Autos: In den Nachrichten, auf Facebook und auf Twitter ist die Gewalt stets präsent. So grundverschieden die Weltansichten religiöser Fanatiker, linker, oder rechter Extremisten auch sein mögen: Sie alle eint die Bereitschaft, sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen und Gewalt zu nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Die Reaktionen sind, so scheint es, immer die gleichen: Auf Angst und Entsetzen folgen die Wortmeldungen der „anständigen Mehrheit“. Mit Empörung und Abscheu verurteilt man die Gewalt – es sei denn, es hat die „Richtigen“ getroffen. In einer aktuellen Umfrage unter mehr als 2000 Personen äußerten fast acht Prozent Verständnis für gewalttätige Übergriffe gegen Mitglieder der AfD. Knapp fünf Prozent gaben an, sie hätten kein Problem damit, wenn Politiker der Linkspartei angegriffen würden. Berücksichtigt man Doppeltnennungen, so hat der Umfrage zufolge jeder Zehnte Verständnis für Gewalt gegen „rechte“ oder „linke“ Politiker.

Aggressionen zu haben ist menschlich. Mehr noch: Laut Professor Thomas Elbert von der Universität Konstanz gibt es eine latente Leidenschaft zu kämpfen und andere zu dominieren, die man in fast allen Menschen auslösen kann – dies hat der Psychologe bei Soldaten, Jugendgangs und anderen Gewalttätern auf drei Kontinenten dokumentiert.

Gute, schlechte und hässliche Gewalt

Allerdings sind nicht alle Aggressionen gleich, und auch der Unterschied zwischen Aggressionen und Gewalt ist nicht einheitlich definiert. Gemeint ist damit meistens eine starke physische Aggression, doch die Weltgesundheitsorganisation definiert Gewalt viel weiter als „der tatsächliche oder angedrohte absichtliche Gebrauch von physischer oder psychologischer Kraft oder Macht, die gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft gerichtet ist und die tatsächlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt.“

Neurobiologen wie der viel zitierte James R. Blair, Direktor am Boys Town Center for Neurobehavioral Research unterscheiden zwischen reaktiver und instrumenteller Aggression. Bei der ersten Form reagieren die Aggressoren auf (vermeintliche) Bedrohungen und verspüren dabei selbst meist negative Emotionen wie Ärger und Wut. Werden dagegen im Voraus geplante Ziele verfolgt, spricht man von instrumenteller Aggression. Zusätzlich ist Elbert bei seinen Forschungen in Kriegsgebieten wie Uganda oder Afghanistan immer wieder einer Art von Gewalt begegnet, bei der die Täter regelrecht Lust verspüren: Es ist nicht genug, den Feind zu besiegen. Er muss bluten, schreien, qualvoll sterben.

The good, the bad and the ugly – gute, schlechte und hässliche Aggression nennt Elbert die drei Typen in Anlehnung an den englischsprachigen Titel eines berühmten Westerns. Auch die dritte Form – im Fachjargon „appetitive Aggression“ – sei nicht etwa krankhaft, sondern Teil des menschlichen Wesens, meint Elbert. „Moral, Kultur und das Gewaltmonopol des Staates sind die Schranken, die das aggressive Potenzial regulieren und es in gesellschaftlich nützliche Bahnen lenken.“

In der Polizeilichen Kriminalstatistik werden Gewalttaten allerdings nicht anhand psychologischer oder gar neurowissenschaftlicher Kriterien unterschieden, sondern nach Art der in Deutschland von der Polizei erfassten und zu Ende bearbeiteten Straftaten. Im jüngsten Berichtsjahr 2017 waren dies 785 Morde sowie 1.594 Mal Totschlag und Tötung auf Verlangen, wozu auch die direkte Sterbehilfe zählt. Fast 90 Prozent der Tatverdächtigen sind Männer.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Die Täter sind meist männlich

Unter „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ wurden unter anderem 14.260 Fälle von Vergewaltigungen und sexueller Nötigung/Übergriffe erfasst, sowie 11.547 Mal der sexuelle Missbrauch von Kindern. 2017 wurden zudem 558.506 Körperverletzungen registriert – darunter auch viele Taten, die sich weitgehend im Verborgenen abspielten und den etwa 140.000 dokumentierten Fällen häuslicher Gewalt zugerechnet wurden. Auch hier sind die meisten Opfer weiblich. Nach Angaben des Bundesfamilienministerium hat jede vierte Frau einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt.

Gute, schlechte, ja selbst hässliche Gewalt mögen nach Ansicht vieler Forscher Teil des menschlichen Wesens sein. Sie im Schach zu halten, gilt dennoch den meisten als gesellschaftliche Aufgabe. Dabei gibt es eine kaum überschaubare Vielfalt von Strategien, die von jeweils unterschiedlichen Fachkräften vertreten werden. Polizeivertreter fordern mehr Videoüberwachung und Streifendienste. Kultusminister und Lehrer wollen durch die „richtige“ Erziehung Gewaltbereitschaft bereits in der Schule entschärfen. Sozialpädagogen fordern die intensive Begleitung gefährdeter Jugendlicher. Psychologen und Psychiater plädieren für mehr Therapieangebote.

Präventionsforschung mit Hindernissen

Manche Neurowissenschaftler sehen den Schlüssel zum Erfolg in der Früherkennung anhand von Gentests und Hirnscans, während andere mit Psychologen über den Beitrag von exzessivem Medienkonsum und gewaltverherrlichenden Computerspielen streiten. Zwar ist man sich einig, dass Prävention sinnvoll ist, und in Literaturdatenbanken wie PubMed finden sich dazu Tausende von Beiträgen. Welche Maßnahmen in welcher Situation jedoch am ehesten Erfolg versprechen, ist im Dschungel der konkurrierenden Angebote und Theorien kaum auszumachen. Während die Pharmaindustrie unter strengen gesetzlichen Auflagen neue Produkte für zwei- und dreistellige Millionenbeträge an hunderten von Patienten testen muss, sind größere systematische Vergleiche in der Gewaltforschung die Ausnahme. Jeder weiß, dass Sport im Verein den Gemeinsinn fördert, die Regeln des Zusammenlebens lehrt und gleichzeitig als Ventil für angestaute Energien dienen kann. Der Stellenwert dieser „Präventionsmaßnahme“ im Vergleich zu anderen Interventionen lässt sich aber nicht beziffern.

Dabei geht es nicht darum, jedweden Ärger zu unterdrücken und gelegentliche Aggressionen als krankhaft zu verurteilen (siehe Kasten). Einzelne Handlungen bei Kindern und Jugendlichen, wie eine Prügelei auf dem Schulhof, reichen nicht aus, erläutern dazu die Professoren Stefan Leucht und Hans Förstl in ihrem Kurzlehrbuch Psychiatrie und Psychotherapie. „Die Fähigkeit, in altersgerechter Form auch einmal aggressiv agieren und reagieren zu können, gehört zum Verhaltensrepertoire eines normal entwickelten Jugendlichen, der in der Lage ist, sich selbst zu behaupten und auch in Bedrängnis seinen Standpunkt verantwortungsvoll zu vertreten“, präzisiert Professor Franz Joseph Freisleder, Ärztlicher Direktor des Heckscher-Klinikums für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München.

In den internationalen Handbüchern für die Diagnose von Krankheiten (ICD-10 und DSM-IV) wird übermäßige Aggressivität ohnehin nicht als eigenständige Krankheit beschrieben, sondern als eines von mehreren Zeichen für bestimmte psychische- und Verhaltensstörungen gelistet. Im ICD-10 werden diese „Störungen des Sozialverhaltens“ unter der Nummer F91 definiert als ein sich wiederholendes und andauerndes Muster dissozialen, aggressiven und/oder aufsässigen Verhaltens, das im Jugendalter beginnt. Der Anteil unter den 8- bis 16jährigen beträgt laut klinischen Studien fünf bis zehn Prozent. Auch bei der Gruppe der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) ist aggressives Verhalten und Gewaltanwendung häufig.

Psychotherapie und Medikamente schon für Kinder

Die Behandlung sollte früh beginnen und sie umfasst soziales Kompetenztraining, kognitive Verhaltenstherapie, Problemlösetrainings sowie – gemeinsam mit der Jugendhilfe – Maßnahmen in der Familie und im Freundeskreis der Betroffenen. Manchmal kommen auch Medikamente zum Einsatz, wie das Antipsychotikum Risperidon. In der Summe bildet sich so die Störung in etwa der Hälfte der Fälle zurück, doch bis zu 40 Prozent der Betroffenen entwickeln eine dissoziale bzw. antisoziale Persönlichkeitsstörung.

Diese findet sich bei drei Prozent der Männer und einem Prozent der Frauen, wobei in Gefängnissen oder Entzugskliniken der Anteil wesentlich höher ausfällt. Typisch für solche dissozialen Menschen ist der Glaube, dass Normen für sie nicht gelten – und dass sie neben ihrer Persönlichkeitsstörung meist noch andere psychiatrische Probleme haben, wie Depressionen oder Suchtverhalten.

Die Therapie erfolgt oft nicht freiwillig, sondern wird nach einer Straftat in einer forensisch-psychiatrischen Klinik durchgeführt. In zahlreichen Sitzungen mit dem Therapeuten geht es unter anderem darum, die Auslöser des aggressiven Verhaltens zu erkennen und zu meiden, mit Wut und Ärger angemessen umzugehen sowie sich in die Gefühle der Opfer zu versetzen. Einfach ist das nicht, und nicht selten stoßen Therapeuten hier an ihre Grenzen. Zum einen liegt dies daran, dass die Sitzungen naturgemäß in einem Klima des Misstrauens stattfinden. Zweitens gibt es aber auch Patienten mit besonders schwer ausgeprägter dissozialer Persönlichkeit, die selbst noch ihre Therapeuten missbrauchen, um zu lernen, wie sie die Gefühle anderer noch geschickter ausnutzen können.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Empfohlene Artikel

Gewalt unter Drogen

Ein erheblicher Teil aller Gewalttaten wird im Rausch begangen. Vor allen anderen Drogen ist die enthemmende Wirkung des Alkohols bei mehr als einem Viertel aller Gewaltverbrechen im Spiel, belegt die Polizeiliche Kriminalstatistik 2017. Ein Verzicht oder bei Abhängigkeit auch ein Entzug ist deshalb ratsam. Er wird auch empfohlen, wenn anabole Steroide, Methamphetamine oder Kokain eingenommen werden. Und natürlich gilt dies auch für jene Droge, die womöglich am stärksten mit hochaggressivem Verhalten einhergeht: Crystal Meth.

Psychopharmaka zur Behandlung aggressiver und gewalttätiger Menschen kommen in Deutschland nur selten zum Einsatz. Lediglich bei der ADHS wird häufig auch Methylphenidat und manchmal Atomoxetin verordnet. Studien belegen, dass dies die schulischen Leistungen der Jugendlichen verbessert und das Suchtrisiko verringert. Auch bei Erwachsenen mit ADHS können diese Medikamente Impulsivität und die Stimmungsschwanken verringern, die im Alltag dieser Patienten häufig zu Beziehungsproblemen und Konflikten mit dem Gesetz führen.

Methylphenidat beeinflusst zwei Botenstoffe des Gehirns: Dopamin und Noradrenalin. Zahlreiche weitere Neurotransmitter sind an der Entstehung von Gefühlen beteiligt, doch eine Substanz spielt bei Aggressionen eine ganz besondere Rolle: Testosteron. Dessen Konzentration im Blut zeigt einen Zusammenhang mit Konflikten: Sie steigt beim Sieger und sinkt beim Besiegten – das gilt sogar nach Wahlen und für Fußballfans. Die Kastration männlicher Haus- und Nutztiere verringert die Kampflust der Männchen, und gibt man im Rattenexperiment kastrierten Tieren Testosteron, so kehrt die Aggressivität zurück. Tatsächlich dürfen bis heute noch in einigen wenigen Ländern Sexualstraftäter im Rahmen einer Therapie chirurgisch oder mit Chemikalien kastriert werden – auf eigenen Wunsch sogar in Deutschland. Dies hat allerdings keinen direkten Effekt auf Aggressionen, die umstrittene Therapie zielt vielmehr auf die Reduktion des Sexualtriebes.

Dopamin

Dopamin/-/dopamine

Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff des zentralen Nervensystems, der in die Gruppe der Catecholamine gehört. Es spielt eine Rolle bei Motorik, Motivation, Emotion und kognitiven Prozessen. Störungen in der Funktion dieses Transmitters spielen eine Rolle bei vielen Erkrankungen des Gehirns, wie Schizophrenie, Depression, Parkinsonsche Krankheit, oder Substanzabhängigkeit.

Noradrenalin

Noradrenalin/-/noradranalin

Gehört neben Dopamin und Adrenalin zu den Catecholaminen. Es wird im Nebennierenmark und in Zellen des Locus coeruleus produziert und wirkt meist anregend. Noradrenalin wird oft mit Stress in Verbindung gebracht.

Neurotransmitter

Neurotransmitter/-/neurotransmitter

Ein Neurotransmitter ist ein chemischer Botenstoff, eine Mittlersubstanz. An den Orten der Zell-Zellkommunikation wird er vom Senderneuron ausgeschüttet und wirkt auf das Empfängerneuron erregend oder hemmend.

Kastration und Eispickel

Statt den Hoden haben Forscher vergangener Zeiten auch schon das Gehirn selbst als Ziel chirurgischer Eingriffe ins Visier genommen. Nachdem der amerikanische Neurowissenschaftler Karl Pribram 1954 in Studien mit Rhesusaffen gezeigt hatte, dass der Mandelkern (Amygdala) eine wichtige Rolle beim Dominanzverhalten spielt, wurden in den 1960er Jahren Operationen auch an Menschen durchgeführt. Bei ihnen wurde diese Hirnregion mit Strom oder Chemikalien ganz oder teilweise zerstört, um Gewalttäter zu „zähmen“. Und schon zum Anfang des 20. Jahrhunderts hatten Ärzte damit begonnen, bei Tausenden von Patienten mit Psychosen, Depressionen und anderen Leiden Nervenverbindungen im Stirnhirn mit einer scharfen Klinge systematisch zu zerstören, um sie ruhig zu stellen. Obwohl sich später herausstellte, dass die Prozedur viele zum Pflegefall machte, erhielt ihr Erfinder, der portugiesische Neurologe Egas Moniz, 1954 sogar den Nobelpreis „für die Entdeckung des therapeutischen Wertes der präfrontalen Leukotomie bei gewissen Psychosen.“

Im Vergleich zu solchen Irrwegen erscheinen die aktuellen Methoden gleichermaßen subtil wie vielfältig – das Wissen um die grundlegen Mechanismen und die beteiligten Substanzen hat sich bedeutend erweitert. Zwei wissenschaftliche Übersichtsarbeiten (Meta-Analysen) von 23 bzw. 96 Studien bescheinigen der kognitiven Verhaltenstherapie und anderen psychologischen Ansätzen eine „moderate Wirksamkeit“ bei der Reduktion von Problemen durch Ärger. Auch ein Achtsamkeits-basiertes Resilienztraining erwies sich in einer aktuellen Studie bei US-amerikanischen Polizisten als wirksam gegen Stress, Burn-Out, Schlafstörungen und selbst berichtete Aggressionen. Dennoch sind die Therapien gegen krankhafte Aggressionen auch heute längst nicht immer erfolgreich. Im Gegenteil bleiben Persönlichkeitsstörungen, die bereits bei Kindern auffallen, häufig über mehrere Jahrzehnte bestehen.

Mögliche Ursachen zu erkennen und zu bekämpfen hat deshalb für viele Priorität. Der Aggressionsforscher Elbert hat zum Beispiel an Ex-Kämpfern in Burundi herausgefunden, dass die Lust an der Gewalt besonders stark zunahm, wenn die Betroffenen als Jungen missbraucht und gegängelt wurden. Mit der Kampferfahrung stiegen die Messwerte für „hässliche“ Gewalt jedoch bei beiden Geschlechtern auf ein ähnlich hohes Niveau. In friedlichen Gesellschaften hätten die Aggressionswerte dagegen bei den Frauen nur ein Zehntel und bei den Männern nur ein Viertel betragen. Gewalt führt also zu mehr Gewalt und wer sie bekämpfen will, tut gut daran, dies mit allen – friedlichen – Mitteln zu versuchen.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Präfrontaler Cortex

Präfrontaler Cortex/-/prefrontal cortex

Der vordere Teil des Frontallappens, kurz PFC ist ein wichtiges Integrationszentrum des Cortex (Großhirnrinde): Hier laufen sensorische Informationen zusammen, werden entsprechende Reaktionen entworfen und Emotionen reguliert. Der PFC gilt als Sitz der exekutiven Funktionen (die das eigene Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen der Umwelt steuern) und des Arbeitsgedächtnisses. Auch spielt er bei der Bewertung des Schmerzreizes eine entscheidende Rolle.

Schlafstörungen

Schlafstörung/-/sleep disorder

Ein Sammelbegriff für verschiedene Phänomene, die sich dadurch auszeichnen, dass die Betroffenen keinen erholsamen Schlaf haben. Hierzu können sowohl psychische als auch organische Ursachen beitragen. Die Symptome reichen von Problemen beim Einschlafen und Durchschlafen bis hin zu unerwünschten Verhaltensweisen im Schlaf wie etwa Schlafwandeln, ruhelose Beine beim Einschlafen („restless legs“), Atemaussetzer im Schlaf („Schlafapnoe“) etc. Schätzungen zufolge leiden in den westlichen Ländern bis zu 30 Prozent aller Erwachsenen an irgendeiner Form von Schlafstörung. Die Suche nach den Ursachen ist häufig kompliziert, eine Analyse im Schlaflabor die beste Untersuchungsmethode.

zum Weiterlesen:

- R. James R. Blair: The Neurobiology of Aggression; Neurobiology of Mental Illness, 4th edition, Dennis S. Charney, New York (2013).

- Stefan Leucht und Hans Förstl: Kurzlehrbuch Psychiatrie und Psychotherapie, 2. Auflage. Thieme (2018).

- Franz Joseph Freisleder: Gewaltdelikte jugendlicher Täter. Erscheinungsformen, Ursachen, psychiatrische Begutachtung; Theory of Mind, Hans Förstl, Heidelberg (2007).

- Elbert T. et al: Lust for violence: Appetitive aggression as a fundamental part of human nature. Neuroforum 2017; 23(2): A77-A84. (zum Volltext). [https://www.degruyter.com/view/j/nf.2017.23.issue-2/nf-2016-A056/nf-2016-A056.xml]

- Del Vecchio T, O'Leary KD: Effectiveness of anger treatments for specific anger problems: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev. 2004 Mar; 24(1):15-34. (zum Abstract) [ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735803001314]

- Saini M: A meta-analysis of the psychological treatment of anger: developing guidelines for evidence-based practice. J Am Acad Psychiatry Law. 2009; 37(4):473-88. (zum Volltext) [http://jaapl.org/content/37/4/473.long]

- Christopher MS et al.: Mindfulness-based resilience training to reduce health risk, stress reactivity, and aggression among law enforcement officers: A feasibility and preliminary efficacy trial. Psychiatry Res. 2018 Jun;264:104-115.[ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117318747]

Multiple Sklerose

Multiple Sklerose/Encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis

Eine häufige neurologische Krankheit, die vorwiegend im jungen Erwachsenenalter auftritt. Aus noch ungeklärtem Grund greifen körpereigene Zellen die Myelinscheiden der Nervenzellen an und zerstören diese. Das kann im gesamten zentralen Nervensystem geschehen, weshalb zwei verschiedene Multiple-Sklerose-Patienten an ganz unterschiedlichen Symptomen leiden können. Besonders häufig sind Sehstörungen und Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen.