Professor Ramachandrans Kunstprinzipien

Gibt es allgemeine Prinzipien der Kunst, die sich neuronal und evolutionsbiologisch begründen lassen? V. S. Ramachandran meint: Ja. Und hat schon mal zehn Prinzipien aufgestellt.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Malek Bajbouj

Veröffentlicht: 26.02.2013

Niveau: mittel

Vilayanur Subramanian Ramachandran ist ein Neurowissenschaftler, bei dem sich selbst berühmte Kollegen mit Superlativen überbieten: Den “modernen Paul Broca” nennt ihn Eric Kandel, einen “Marco Polo unserer Tage” Richard Dawkins.

Ganz ähnlich wie sein Neurologen-Kollege Oliver Sacks lässt sich V. S. Ramachandran von Krankheiten des Nervensystems oder neurowissenschaftlichen Entdeckungen inspirieren – wie Phantomschmerzen, Synästhesie, Spiegelneuronen, Autismus – und denkt sie philosophisch weiter.

Hilft nichts anderes, ergeht er sich auch gern in Spekulationen. “Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Jedes jungfräuliche Gebiet muss auf diese Weise erkundet werden”, schreibt er in seinem jüngsten Buch “The Tell-Tale Brain”. Das gilt vielleicht besonders für die beiden Kapitel über Kunst – ein Thema, das den “harten” Neurowissenschaften nicht direkt zugänglich ist.

Dennoch ist es ein Thema, über das Ramachandran schon seit vielen Jahren nachdenkt, zu dem er sich in verschiedenen Aufsätzen, Vorträgen, Buchkapiteln, Radio– und Fernsehbeiträgen geäußert hat – und das er immer wieder anders präsentiert. Inspiriert haben ihn auch die Diskussionen mit dem Philosophen William Hirstein; sie mündeten 1999 in einer gemeinsamen Veröffentlichung mit dem Titel “The Science of Art” (Die Wissenschaft von der Kunst).

Die hier vorgestellten zehn Prinzipien der Kunst sind die aktuell jüngste Variante – eine Sammlung von Hypothesen, die es weiter auszubauen oder zu verwerfen und die es vor allem experimentell zu testen gilt. Manchmal schlägt der Autor bereits konkrete Versuche vor – Psychologiestudenten auf der Suche nach Promotionsthemen können sich hier inspirieren lassen.

Autismus

Autismus/-/autism

Gravierende Entwicklungsstörung, die sich oft in reduzierten sozialen Fähigkeiten, verminderter Kommunikation und stereotypem Verhalten ausdrückt.

Erstes Prinzip: Gruppierung von Ähnlichem

Es erfreut unseren modischen Sinn, wenn eine Frau zu einem roten Rock auch einen roten Schal trägt. Genauso entzückt reagiert unser Auge, wenn es – etwa auf einem Renaissance-Gemälde – dieselbe Palette aus Blau-, Braun– und Beige-Tönen immer wieder verwendet findet.

Evolutionsbiologisch gesehen könnte etwas ganz Einfaches hinter dieser Vorliebe für farbliche Harmonie stecken, meint V. S. Ramachandran: unser Talent, in ein paar gelben Flecken, die durch ein Gebüsch schimmern, einen Löwen zu erkennen. “Diese scheinbar esoterische Fähigkeit, Flecken zu gruppieren, mag dereinst den Unterschied zwischen Leben und Tod ausgemacht haben”, spekuliert der Neurowissenschaftler.Neurobiologisch haben wir es hier mit dem “Bindungsproblem” zu tun: Wie erkennt das Gehirn, dass dieses Rote, Runde, vom Baum Fallende ein Apfel ist – schließlich werden Form, Farbe und Bewegung an unterschiedlichen Stellen im Gehirn erkannt. Nach einer Beobachtung von Wolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt und Charles Gray von der Montana State University ist es für die Objekterkennung unerlässlich, dass alle vom selben Objekt erregten Hirnareale im Gleichtakt feuern, sozusagen auf derselben Frequenz. Diese Synchronisation könnte auch hinter dem Kunstprinzip der Gruppierung von Ähnlichem stehen.

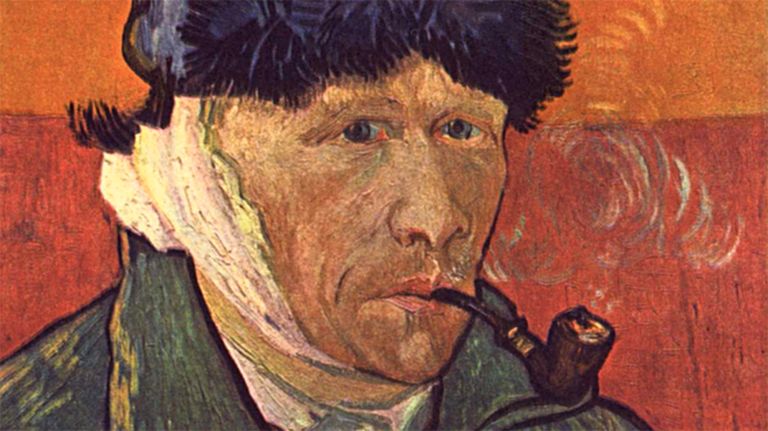

Zweites Prinzip: Übertreibung

An indischer Kunst scheiden sich die Geister. Weibliche Bronzestatuen der Chola-Periode gelten Indern als Höhepunkt des Kunstschaffens und als Sinnbilder der Weiblichkeit: in ihrer Körperlichkeit, Anmut, Haltung, Würde und Ausstrahlung. Engländer der viktorianischen Epoche störten sich jedoch an der Nacktheit der Statuen und fanden sie überdies unnatürlich: Brüste und Hüften zu voluminös, die Taille zu schmal – in den Augen dieser prüden britischen Epoche war das keine Kunst.

Dabei genießen auch Europäer die Übertreibung besonderer Merkmale, etwa in einer Karikatur. Und in Indien ist das Herausarbeiten des Besonderen, hier: der “Essenz” der Weiblichkeit, geradezu ein Grundprinzip, das jeder Künstler anstrebt. Das Wort dafür heißt “rasa” – die Seele oder eben Essenz eines Werks.

Auch hier könnte es einen evolutionären Ursprung geben, vermutet Ramachandran: das vom Verhaltensforscher Nikolaas Tinbergen beobachtete Prinzip des “peak shifts” – der Verschiebung der maximalen Aufmerksamkeit hin zu einem übertrieben starken Stimulus. Tinbergen hatte beobachtet, dass junge Möwen auf einen roten Farbfleck auf rechteckigem Pappstreifen reagieren, als handle es sich um den gefleckten Schnabel der Mutter, die Futter bringt. Wenn statt des runden Punkts aber drei rote Streifen angeboten wurden, drehten die Möwenjungen regelrecht durch vor Begeisterung. Aus einem noch nicht ganz geklärten Grund sind die Streifen für sie ein “ultranormaler Reiz” – etwas viel Besseres als ein schlichter Punkt. Ähnlich stark, so Ramachandran, empfindet ein Inder die überaus weibliche Bronzegöttin – oder der Europäer die gelungene Politikerkarikatur.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Bewusstseinsinhalten konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

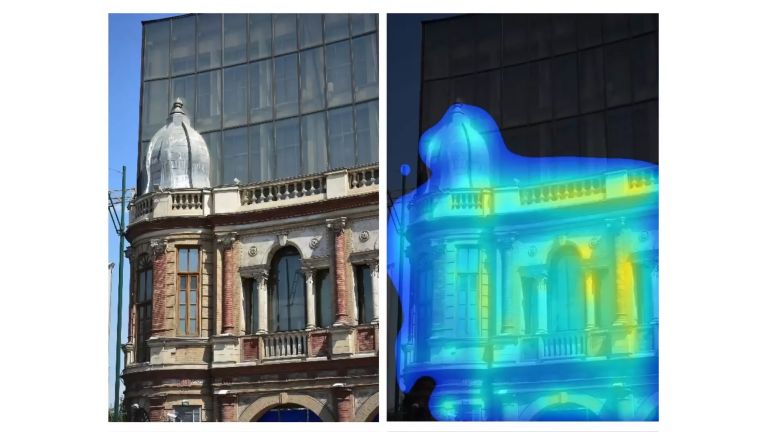

Drittes Prinzip: Starke Kontraste

Eine gelbe Krawatte mit blauen Streifen macht sich besser als eine gelbe Krawatte mit orangefarbenen Streifen – unser Gehirn bevorzugt Kontraste, in Schwarz-Weiß wie in Farbe. Warum, ist relativ leicht zu verstehen, wenn man sich mit der visuellen Wahrnehmung auskennt: Unser Sehsystem verstärkt Kontraste und hilft uns auf diese Weise, Objekte zu erkennen. Und unser Farbsinn hat sich so entwickelt, dass wir rote Früchte vor grünem Blätterhintergrund besonders gut erkennen können. Kein Wunder also, dass wir Rot auf Grün auch als ästhetisch empfinden, meint Ramachandran.

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

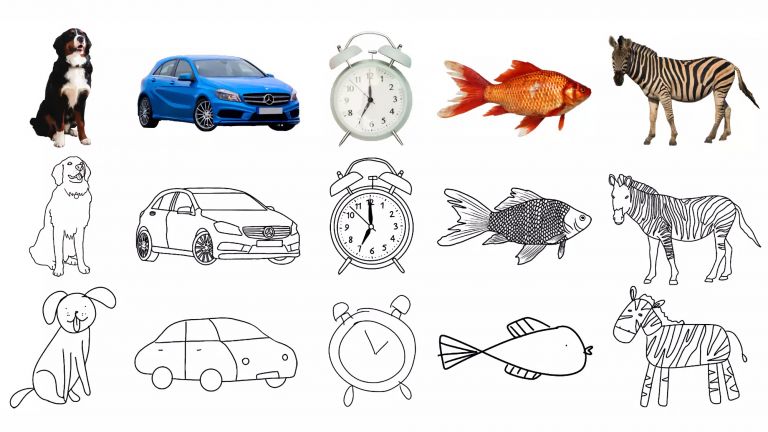

Viertes Prinzip: Isolation eines Merkmals

Einige berühmte Bilder bestehen nur aus Farbe, etwa ein Mark Rothko, ein Yves Klein oder auch ein Monet. Es gibt aber auch Gemälde, aus denen die Farbe ganz entschwunden scheint, und nur die Form, die Kontur ist geblieben: Auf diese Art hat Picasso Tauben gemalt, die zu Ikonen wurden.

Ein weiteres Beispiel: Nadia, ein achtjähriges, autistisches Mädchen konnte Pferde so zeichnen, dass sie dem Betrachter aus dem Papier heraus entgegenzuspringen schienen. Als Ramachandran unvoreingenommene Versuchspersonen eine Pferdezeichnung der kleinen Nadia mit einer von Leonardo da Vinci vergleichen ließ, fanden viele Nadias Skizze besser.

Was geschieht hier? Ramachandran vermutet – und das ist wirklich sehr spekulativ –, dass die kleine Patientin in ihrem ansonsten stark fehlentwickelten Gehirn eine ungestörte Insel im rechten Parietallappen besaß, die “isoliert” funktioniert. Und dort scheint neben anderen räumlichen Fähigkeiten der menschliche Sinn für Proportionen zu stecken. Bezeichnenderweise wurden Nadias Zeichenkünste schlechter, als sie erwachsen und dabei weniger autistisch wurde.

Parietallappen

Parietallappen/Lobus parietalis/parietal lobe

Wird auch Scheitellappen genannt und ist einer der vier großen Lappen der Großhirnrinde. Er liegt hinter dem Frontal– und oberhalb des Occipitallappens. In seinem vorderen Bereich finden somatosensorische Prozesse statt, im hinteren werden sensorische Informationen integriert, wodurch eine Handhabung von Objekten und die Orientierung im Raum ermöglicht werden.

Fünftes Prinzip: Das Gehirn löst gern Rätsel

Schon sehr kleine Kinder kann man mit Versteckspielen begeistern, und auch in der Kunst ist es beliebt. Die Wahrnehmungspsychologen beispielsweise erfreuen sich an einem Schwarz-Weiß-Foto, das auf den ersten Blick nur aus Flecken zu bestehen scheint; erst nach einiger Zeit erkennt man einen Dalmatiner in einer Schneelandschaft. In der erotischen Fotografie zeigt sich das noch pointierter: Eine nackte Frau unter einem leicht transparenten Schleier wirkt auf das männliche Auge meist reizvoller als dieselbe Dame völlig entblößt.

Ramachandran spekuliert, dass das Aha-Erlebnis beim Enthüllen der gesuchten Figur von unserem Gehirn als Belohnung empfunden wird. Ähnlich könnten sich unsere Vorfahren gefreut haben, wenn sie in einer aus der Ferne sich nähernden Gestalt den lange verschollenen Sohn oder Liebhaber erkannten.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Sechstes Prinzip: Abscheu vor Koinzidenzen

Als Schüler malte Ramachandran einmal eine Palme zwischen zwei Hügeln – exakt zwischen den zwei Hügeln. Sein Kunstlehrer habe die Stirn gerunzelt und ihm geraten, die Palme ein wenig zur Seite zu versetzen. Zu unwahrscheinlich sei sonst die Szene und werde nicht als schön empfunden.

Tatsächlich spielen auch viele Wahrnehmungsexperimente mit dieser Vorliebe des menschlichen Geists für das Wahrscheinliche: Bei zweideutigen Bildern bevorzugen wir automatisch die Interpretation, die uns alltäglicher erscheint. Beim Überleben in freier Natur mag dieses Prinzip geholfen haben.

Siebtes Prinzip: Ordnung muss sein

Es gibt einen wunderbaren Sketch von Loriot. Darin kann ein wartender Gast ein schief hängendes Bild in einem aufgeräumten Wohnzimmer nicht ertragen, und beim diskreten Versuch, das Bild gerade zu rücken, verwüstet er versehentlich den ganzen Raum.

Diesen hier etwas überspitzten Ordnungssinn zählt Ramachandran ebenfalls zu den ästhetischen Prinzipien des Menschen. Und tatsächlich empfinden wir kaum etwas als hässlicher als den vollgemüllten Raum eines notorischen Messies. Es mag etwas mit dem Sinn für Hygiene zu tun haben – aber vielleicht auch mit dem Bedürfnis, sich in einem Umfeld ohne große Anstrengungen zurechtzufinden.

Achtes Prinzip: Symmetrie

Mensch und Tier bevorzugen symmetrische Gesichter und einen symmetrischen Körperbau, denn Symmetrie ist ein Zeichen von gesunder Entwicklung und der Abwesenheit von Krankheiten.

Unter den Künsten ist es besonders die Architektur, die Symmetrie betont: Von griechischen Tempeln über gotische Kirchen bis zum prachtvollen Mausoleum Taj Mahal. Auch dass wir Sonnenblumen, Schneeflocken und Kaleidoskop-Bilder schön finden, hat mit ihrer Symmetrie – in diesen Fällen Drehsymmetrie – zu tun.

Empfohlene Artikel

Neuntes Prinzip: Metaphern

Metaphern spielen in der Poesie eine wesentliche Rolle. Doch folgt man Ramachandran, spielen auch in der bildenden Kunst Zweitbedeutungen eine Rolle. Sein Musterbeispiel stammt einmal mehr aus der indischen Skulptur: Eine steinerne Nymphe aus Khajuraho verkörpert nicht nur in ihrer Gestalt die Prinzipien der Fruchtbarkeit – der Effekt wird zusätzlich gesteigert, indem ein Zweig mit reifen Mangos sich bogenförmig über die Schöné spannt.

Zehntes Prinzip: Resonanz

Dieses Prinzip hat V. S. Ramachandran in der jüngsten Version seiner ästhetischen Prinzipien-Reihe in einer Fußnote versteckt. Dennoch soll es erwähnt werden, denn auf die meisten Kunstwerke trifft es zu: Sie verwenden mehrere der vorgenannten Prinzipien so, dass sie sich gegenseitig verstärken und wie ein Akkord zusammenklingen.

Bei einem Renoir-Akt können das beispielsweise Versteckspiel, Isolation (der Farbigkeit) und Übertreibung sein: Solch gesunde rote Bäckchen, solch eine Pfirsichhaut findet man bei realen jungen Frauen kaum. Man muss dann gar nicht nach Indien reisen, um die Essenz der Weiblichkeit in einem Bild verkörpert zu finden.

Zum Weiterlesen:

- Ramachandran VS, Hirstein W: The Science of Art. A Neurological Theory of Aesthetic Experience. Journal of Consciousness Studies 1999;6(6 – 7):16 – 55 (zum Abstract).

- Ramachandran, V.S.: The Tell-Tale Brain. A Neuroscientist´s Quest for What Makes Us Human. New York 2011, darin die Kapitel: „Beauty and the Brain: The Emergence of Aesthetics” und „The Artful Brain: Universal Laws”