Erst kommt das Denken, dann die Kunst

Kreativität ist die Chance, der vorgefundenen Welt neue Dimensionen hinzuzufügen. Sie lässt uns Lösungen finden und neue Möglichkeiten austesten. Deshalb müssen Gehirne kreativ sein. Aber Kunstwerke werden nicht für den „Fall, dass“ geschaffen. Wozu denn? Die Hirnforschung könnte einiges dazu sagen – in Zukunft.

Veröffentlicht: 24.02.2015

Niveau: schwer

- Psychophysische und neurobiologische Studien stützen die These, dass Wahrnehmungen das Ergebnis konstruktivistischer Prozesse sind. Das Gehirn nutzt gespeichertes Wissen über die Welt, um aus den Signalen der Sinnesorgane die je wahrscheinlichste Interpretation des Vorgefundenen zu berechnen.

- Das erforderliche Vorwissen hat seine Wurzeln in der Evolution und in epigenetischen Prägungen.

- Künstler haben die konstruktivistische Natur unserer Sinnessysteme seit jeher intuitiv erfasst und nutzen sie, um Wahrnehmungsräume zu erweitern. Für einige der von Künstlern erfundenen Stilmittel liefert die Neurobiologie Erklärungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit.

- Einer naturalistischen Analyse zugänglich sind auch die neuronalen Mechanismen, die es dem Gehirn erlauben festzustellen, wann ein hirninterner Zustand stimmig ist und wann ein Suchprozess zu einem Ergebnis geführt hat – ein Zustand, den wir mit angenehmen Gefühlen, mit einem „Heureka“ verbinden.

- Wenig vermag die Hirnforschung zur Frage beizutragen, warum etwas gefällt und stimmig ist.

Prof. Dr. Wolf Singer ist Senior Research Fellow am Ernst Strüngmann Institut für Neurowissenschaften in Frankfurt und Leiter einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Singer hat sich hervorgetan durch Forschung auf verschiedensten Gebieten, darunter Sehen, Lernen und Bewusstsein. Singer publizierte über 650 Artikel und Aufsätze und erhielt für seine wegweisenden Arbeiten zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Cothenius-Medaille der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina im Jahr 2013.

Empfohlene Artikel

Was Kunst ist und will, hat schon viele in Deutungsnöte gebracht. Kunst als Ergebnis eines Schöpfungsaktes zu sehen, der vorgefundener Wirklichkeit etwas Neues hinzufügt, greift sicher zu kurz, denn dann wären auch Wissenschaftler Künstler. Also liegen die Spezifika wohl in den Intentionen des Künstlers, in den transportierten Inhalten und den Wirkungen auf den Rezipienten. Vielleicht geht es darum, Sichtweisen auf die Welt zu verändern, der vorgefundenen Wirklichkeit eine transzendentale Dimension hinzuzufügen und Erfahrungsräume zu erweitern, die nur Kunst zu erschließen vermag. Ich denke, es ist klüger, es bei dieser zirkulären Argumentation zu belassen, mich nicht weiter zu verstricken und darauf zu vertrauen, dass es einen irgendwie gearteten Konsens darüber gibt, wann etwas Geschaffenes Kunst ist.

Einfacher ist es anzugeben, was Hirnforschung will und was sie sicher nicht will. Sie will die neuronalen Mechanismen aufklären, die den kognitiven und exekutiven Funktionen unseres Gehirns zugrunde liegen. Dabei will sie auch die Entwicklung von kognitiven Systemen verstehen, die es Menschen erlaubt haben, der biologischen die kulturelle Evolution hinzuzufügen. Was die Hirnforschung nicht will ist, sich mit Inhalten zu befassen, die in den Bereich von Glauben und Metaphysik fallen. Dazu taugt sie nicht, da Wissenschaft orthogonal zu diesen Welten ist und Behauptungen über die Verfassung dieser Welten weder bestätigen noch widerlegen kann. Da sich Hirnforschung mit den materiellen Grundlagen mentaler und psychischer Phänomene befasst, kann es aber vorkommen, dass sie naturalistische Begründungen anbietet für Phänomene, die bislang ausschließlich als geistige von den Humanwissenschaften behandelt wurden. Die Aufklärung von Mechanismen, die ästhetischen Urteilen zugrunde liegen, wäre so ein Fall.

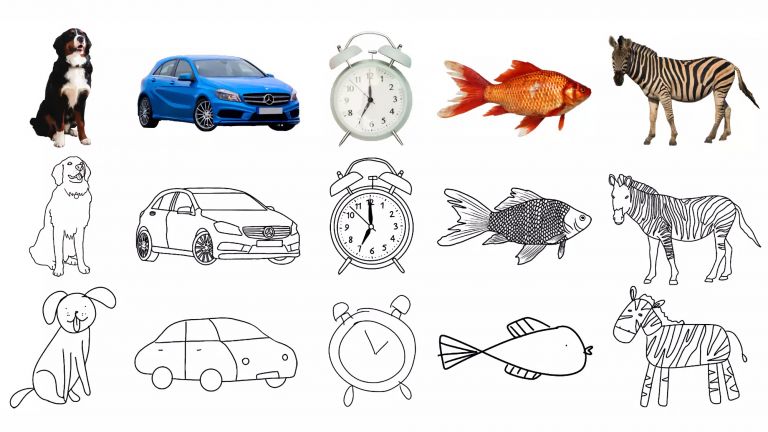

Für die Untersuchung von Beziehungen zwischen Neurobiologie und Kunst sind naturgemäß jene Forschungsrichtungen besonders relevant, die sich mit den neuronalen Grundlagen von Wahrnehmung befassen und damit epistemische Fragen berühren. Wie konstituieren sich Wahrnehmungen in unserem Gehirn? Welches sind ihre neuronalen Korrelationen? Nehmen wir die Welt wahr, wie sie ist, oder nehmen wir nur die Interpretationen wahr, die unser Gehirn für die einlaufenden Sinnessignale erstellt – und, wenn Letzteres gilt, woher kommt das Vorwissen, das benötigt wird, um interpretieren zu können? Auf einige dieser Fragen kann die Neurobiologie inzwischen antworten. Sie zeigt uns, dass unsere Sinnesorgane nur einen winzigen Ausschnitt der Welt für unsere Primärwahrnehmung zur Verfügung stellen. Auf der Netzhaut des Auges findet sich lediglich eine kontinuierliche Verteilung elektromagnetischer Strahlung unterschiedlicher Frequenz und Amplitude. Diese wird in neuronale Erregungsmuster übersetzt, und aus ihnen konstruiert ein Netzwerk von mehreren Dutzend Hirnrindenarealen den ganzen Reichtum unserer visuellen Welt. Künstler vertrauen seit jeher auf diese rekonstruktiven Leistungen unserer Sinnessysteme. Wenn es ihnen gelingt – und das war lange Zeit ihr vornehmstes Anliegen –, in ihren Bildern genau jene Muster nachzuahmen, die von der erdachten Welt auf der Netzhaut erzeugt werden würden, dann rekonstruiert das Gehirn daraus genau diese erfundene Wirklichkeit. Künstler können sich darauf verlassen, dass Andeutungen genügen, um komplexe Assoziationen auszulösen, und dass vorsätzlich Ausgelassenes ergänzt wird. Anders wären Karikaturen nicht zu verstehen. Der Gestaltungsdruck unserer kognitiven Systeme ist so groß, dass sie selbst in die aleatorischen Kompositionen von John Cage Strukturen hineinprojizieren. Möglich sind diese konstruktiven Leistungen nur, weil unsere Gehirne über eine kaum vorstellbare Menge an Vorwissen über die Beschaffenheit der Welt verfügen. Dies wirft die Frage nach den Quellen dieses Wissens auf. Im Gehirn sind alles Wissen und auch die Programme, nach denen dieses Wissen verwertet wird, in der Verschaltung der Nervenzellen gespeichert. Wir sprechen von der funktionellen Architektur des Gehirns und meinen damit die Art und Weise, wie die Neuronen miteinander vernetzt sind, welche Zellen miteinander in Verbindung stehen, ob die Kopplungen stark oder schwach und ob sie erregend oder hemmend sind. Somit reduziert sich die Frage nach den Quellen des Vorwissens, das für die Konstruktion von Wahrnehmungen erforderlich ist, auf die Frage nach den Prozessen, welche die Verschaltung der Nervenzellen bestimmen. Allen voran ist hier die Evolution zu nennen. Durch Selektion haben sich Verschaltungsarchitekturen herausgebildet, die Verhalten unterstützen, das Überleben und Reproduktion sichert. Auf diese Weise wurde Wissen über die Bedingungen der Welt in den Genen gespeichert, die für die Ausbildung der Hirnarchitekturen zuständig sind. Es handelt sich dabei um implizites Wissen. Wir wissen nicht, dass wir es haben, da wir nicht dabei waren, als es erworben wurde. Weiteres Wissen über die Umwelt erwerben Gehirne währen ihrer Entwicklung. Bis etwa zum 25. Lebensjahr werden neue Verbindungen zwischen Nervenzellen gebildet und eingeschmolzen. Erhalten bleiben nur solche, deren Funktion sich bewährt. Das werdende Gehirn passt sich also über Architekturänderungen an die vorgefundenen Bedingungen an und erwirbt dadurch weiteres Wissen. Auch ein Großteil dieses Wissens ist implizit, da wir uns nicht an die frühen Lernprozesse erinnern können. Ebenso wie das evolutionär erworbene Wissen kann auch dieses Weltwissen nicht relativiert werden, weil es sich als apriorisches präsentiert. Es hat den Status von nicht hinterfragbarer Evidenz. Unsere Hirnarchitekturen wurden also von der Evolution nicht daraufhin optimiert, die sich hinter den Erscheinungen verbergende hypothetische „wahre“ Natur der Dinge zu erkennen, sondern pragmatische Interpretationen für typische Konstellationen zu liefern. Deshalb erfassen unsere Sinnessysteme nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was wir als Wirklichkeit bezeichnen, und wenden recht eklektisch anmutende Regeln an, um aus dieser Auswahl ein geschlossenes Bild unserer Umwelt zu konstruieren. Hier also gibt die Erforschung der neuronalen Grundlagen von Wahrnehmungsvorgängen Auskunft darüber, welcher der vielen seit alters her diskutierten Wahrnehmungstheorien der Vorzug zu geben ist.

Nach diesen epistemischen Vorbemerkungen muss geklärt werden, wie wir uns die neuronale Repräsentation von Wahrnehmungsinhalten vorzustellen haben. Hier kommt es mir vor allem auf die Feststellung an, dass unsere auf Introspektion beruhende Vorstellung darüber, wie sich Wahrnehmungen in unserem Gehirn konstituieren, nicht mit den Schlussfolgerungen übereinstimmen, zu denen neurobiologische Erkenntnis zwingt. Uns erscheint es plausibel, dass es in unserem Gehirn ein Zentrum gibt, in dem alle Sinnesinformationen zusammengeführt und zu ganzheitlichen Wahrnehmungen vereint werden. Dies wäre der Ort, an dem das intentionale, sich seiner selbst bewusste Ich seinen Platz hat, das Wahrgenommene bewertet, daraus Schlussfolgerungen zieht, Entscheidungen fällt, angepasste Handlungen plant und schließlich in Aktionen umsetzt. Neurobiologische Erkenntnisse entwerfen ein gänzlich anderes Bild. Das Gehirn präsentiert sich als distributives System mit extrem flacher Hierarchie, in dem eine Vielzahl von miteinander aufs engste verbundene Areale parallel Teilaufgaben abarbeiten, ohne dass die jeweiligen Verarbeitungsergebnisse je zusammengeführt würden. Allein im Sehsystem zählen wir etwa 30 Hirnrindenareale, von denen sich jedes mit der Analyse von Teilaspekten der Sehwelt befasst, also etwa der Form von Objekten, der Oberflächentextur, der Farbe, der Entfernung, der Bewegungsrichtung und vielem mehr. Man stelle sich vor, man streichle einen bellenden Hund. In diesem Fall würden Myriaden von Neuronen in den verschiedenen Arealen der Sehrinde durch die verschiedenen Merkmale des Hundes aktiviert. Ähnliches geschähe in den Arealen, welche die taktilen Signale der tastenden Hand dekodieren und in den verschiedenen Bereichen der Hörrinde, die das Gebell des Hundes verarbeiten. Zudem würden unzählige Neurone in Strukturen des limbischen Systems aktiv, in dem die emotionalen Konnotationen des wahrgenommenen Objektes erzeugt werden – wo ermittelt wird, ob es sich um ein aggressives oder friedfertiges Tier handelt, um im Betrachter die entsprechenden Gefühle zu erzeugen. Die Frage ist, wie und wo in diesem System der bellende Hund repräsentiert ist. Die Antwort widerspricht aller Intuition – sie gibt wenig Aufschluss über die neuronalen Mechanismen, denen sie sich verdankt. Die nicht weiter reduzierbare neuronale Entsprechung dieses als sehr konkret und kohärent wahrgenommenen Objektes ist ein extrem komplexes, in Raum und Zeit strukturiertes, nahezu über das gesamte Gehirn verteiltes Muster neuronaler Aktivität, das durch die Aktivitäten von Millionen miteinander vernetzter Nervenzellen erzeugt wird und sich fortlaufend verändert.

Wo also könnten sich die Neurowissenschaften und die Künste begegnen? Breite Berührungsflächen bieten die Mechanismen, die Sinnessignale zu Wahrnehmungen werden lassen. Aber die Frage ist, ob Künstler wirklich interessieren muss, warum bestimmte Effekte funktionieren, haben sie doch durch Ausprobieren herausgefunden, welche Strukturmerkmale berücksichtigt oder betont werden müssen, um realistische Szenen auf die Netzhaut des Betrachters zu zaubern und bestimmte Emotionen zu induzieren – und das alles längst, bevor die Psychophysiker des 19. Jahrhunderts wie Mach, Wundt und Helmholtz und die Gestaltpsychologen im 20. Jahrhundert die entsprechenden Gesetzmäßigkeiten entdeckten und die Neurobiologen im Nachgang einen Teil der dafür verantwortlichen neuronalen Mechanismen aufklären konnten. Die Maler der Renaissance und des Barock wussten genau, worauf zu achten ist, um ein überzeugendes Trompe-l’œil zustande zu bringen, um durch Schattenwürfe, Verdeckungen, Größenunterschiede, perspektivische Verzerrungen und unterschiedliche Körnigkeiten und Farbsättigungen auf einer zweidimensionalen Fläche die Illusion von Räumlichkeit entstehen zu lassen. Virtuosen wie Escher und nach ihm Protagonisten der Op– und Pop– Art und viele andere gingen einen Schritt weiter und nutzten die verschiedenen neuronalen Mechanismen, die der Raumwahrnehmung zugrunde liegen, spielten sie gegeneinander aus und erzeugten damit Wahrnehmungen von Szenen und Objekten, die in der Wirklichkeit keine Entsprechung haben können. Viele der von Künstlern induzierten Effekte können auf wahrnehmungspsychologischer und manche auch auf neuronaler Ebene erklärt werden. So wissen wir, wie durch Vergleich der Bilder in den beiden Augen Tiefeninformation berechnet werden kann – ein Effekt, der in Stereoskopen und Stereokinos weidlich ausgenutzt wird, den klassischen Trompe-l’œil-Malern aber wegen technischer Begrenzungen nicht zur Verfügung stand. Sie hatten aber herausgefunden, dass diese Art der Tiefenmessung nur über nahe Distanzen funktioniert und dann die Trompe-l’œil-Effekte zunichtemacht. Sie haben deshalb ihre Bilder vorzugsweise an die Decke gemalt oder an entfernte Wände, denen man sich nicht leicht nähern konnte. Auch die Op– und Pop-Art ist reich an Beispielen, wie mit Hilfe periodischer Muster oder Spiegel und Brechungseffekten versucht wird, die Korrespondenz der Bilder in den beiden Augen zu stören und dadurch verwirrende Effekte zu erzeugen. Die Muster flirren, wabern, erzeugen virtuelle Tiefeneindrücke und erlauben mehrdeutige Interpretationen – aber wenn der Betrachter ein Auge schließt, ist oft der Zauber verloren.

Das Gehirn errechnet die Qualität von Sinnessignalen, also etwa Helligkeits– und Farbwerte von Flächen, aus dem Kontext und bildet nicht etwa die realen physikalischen Bedingungen ab. Dies ist eine wichtige Funktion, um die Konstanz des Wahrgenommenen trotz unterschiedlicher Beleuchtungsbedingungen zu gewährleisten. Das Gehirn wertet Relationen aus und interessiert sich wenig für absolute physikalische Größen. Und auch damit lässt sich trefflich spielen, um Effekte zu erzielen, die oft über das hinausgehen, was in der realen Welt möglich wäre. Man denke nur an die gleißenden Lichtbündel in Rembrandts oder Vermeers Gemälden oder die glitzernden Wasserflächen in den Bildern der Impressionisten oder die komplexen Klangwelten, die durch Akkorde, relationale Konstrukte aus Tönen, erzeugt werden können. Ausgenutzt wird auch, dass farbkodierende Neurone wenig sensitiv für Konturgrenzen sind. Erzeugt man Konturen über Farb– und nicht über Helligkeitskontraste, dann bekommen diese eine eigentümliche Unbestimmtheit, sie scheinen zu fließen. Dieser Effekt wird in der Malerei seit jeher und nun auch in den modernen Installationen ausgiebig genutzt. Man denke an die Lichtskulpturen von Bill Viola, Dan Flavin oder Olafur Eliasson.

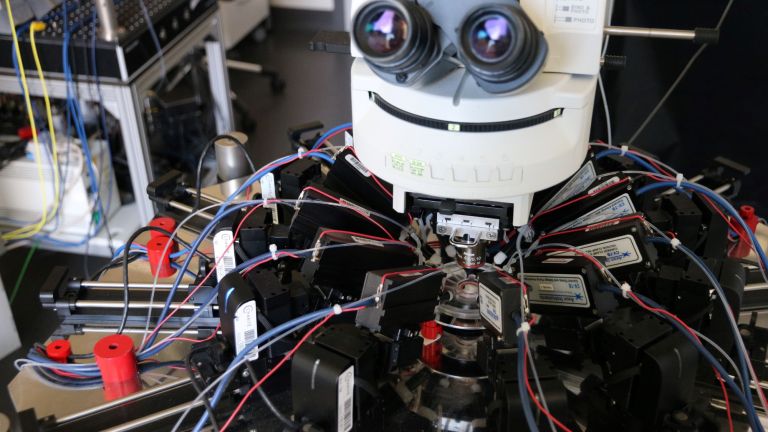

In den Labors von Psychophysikern, und – seit die elektronischen Medien in die Produktion von Kunstwerken einbezogen wurden – auch in Kunstausstellungen wird erfahrbar, welch verblüffende Optionen zur Erzeugung virtueller Realitäten und Erschließung neuer Erfahrungsräume heute zur Verfügung stehen. Aber all dieses Wissen sagt wenig aus über das Wesen von Kunst.

Also wechseln wir die Perspektive und fragen, ob es dem Verständnis oder der Exegese von künstlerischen Erzeugnissen nutzt, wenn die Reaktionen des Rezipienten nicht nur über Befragung und Marktmechanismen ermittelt, sondern zusätzlich durch Bestimmung neuronaler Prozesse erfasst werden, also etwa über bildgebende Verfahren. Wenn zutrifft, dass Kunst sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie Vorgefundenes transzendiert und neue Wirklichkeiten schafft – wie erfassen unsere Gehirne diese Wirklichkeiten? Welche kognitiven Mechanismen nutzen sie, um den transzendenten Teil des Dargestellten zu dekodieren? Ereignet sich Zusätzliches, wenn sich im Rezipienten Erfahrungen konstituieren, die über das primär Wahrgenommene hinausgehen, Erfahrungen, für die es in einer vorkulturellen Welt keine Entsprechung gibt, wenn im Gedicht Bedeutung zwischen den Zeilen entsteht, im Bild erdachte oder erträumte Welten zur Darstellung kommen mit all den der Wirklichkeit verwehrten Möglichkeiten für Widersprüche und Ambivalenzen, wenn Musik Erfahrungswelten erschließt, die sich in keiner anderen Sprache fassen lassen? Noch sind unsere Methoden viel zu grob, um Korrelate für semantische Inhalte zu identifizieren, aber sie sind geeignet, selbst sehr kleine Unterschiede zwischen globalen Aktivitätsprofilen sichtbar zu machen. Um jedoch die zu erwartenden Unterschiede zwischen den neuronalen Korrelaten von Kunst– und Alltagserfahrung zu erfassen, bedürfte es klarer und konsensfähiger Kriterien dafür, was die beiden voneinander unterscheidet – und das Unterfangen bekäme zirkulären Charakter. Wir fänden bestenfalls das neuronale Substrat für Wahrnehmungen, deren spezifische Konnotation wir schon vorher definiert haben müssten. Eine für Hirnforscher gewiss interessante Frage, für die Deutung von Kunst aber wenig ergiebig.

Ertragreicher könnte die Suche nach dem neuronalen Substrat und einer naturalistischen Begründung ästhetischer Urteile sein. Woher weiß das Gehirn, welche Erregungsmuster stimmig sind und wie verknüpft es sie mit Empfindungen?

Bei jedem Wahrnehmungsakt bilden sich auf der Basis des bereits Gewussten raumzeitlich strukturierte Erregungsmuster aus, die sich über eine Vielzahl von Hirnrindenregionen ausbreiten und als Hypothesen zu verstehen sind. In einem zurzeit intensiv beforschten aber noch nicht vollständig aufgeklärten Prozess stabilisiert sich dann unter dem Einfluss der Sinnessignale die wahrscheinlichste Hypothese, und das ihr entsprechende Erregungsmuster wird in diesem Moment zum neuronalen Substrat der jeweiligen Wahrnehmung.

Wie also unterscheiden sich die Erregungsmuster, die während der Suche auftreten, von denen, die eine Lösung darstellen? Das Gehirn kann diese Unterscheidung treffen, sonst gäbe es den Eureka-Effekt nicht. Die Systeme, die diese Bewertung innerer Zustände vornehmen, sind stammesgeschichtlich alt und relativ gut erforscht. Bei Wirbeltieren gehören diese Subsysteme zum sogenannten limbischen System. Allein, wir wissen noch nicht, welche dynamischen Signaturen sie bewerten, wodurch sich Suchprozesse und Lösungszustände unterscheiden. Vielleicht zeichnen sich Lösungszustände durch ein besonders hohes Maß an zeitlicher Kohärenz oder Stabilität oder durch ein bestimmtes Maß an Ordnung aus.

Deshalb gibt es auch noch keine funktionalistischen Erklärungen dafür, warum bestimmte Harmoniefolgen oder Rhythmen besonderes Wohlbefinden oder Unbehagen erzeugen und warum bestimmte Proportionen als gefällig oder unstimmig wahrgenommen werden. Gewiss ist nur, dass die strukturierte Aktivierung der Sinnessysteme bestimmte Erregungsmuster induziert, die über interne Bewertungssysteme in Empfindungen, Gefühle und Emotionen umgesetzt werden, um der Kunst eigene Erregungsmuster induzieren zu können, die keine natürliche Entsprechung haben, und damit Erfahrungen und emotionale Schwebungen zu vermitteln, welche die vorgefundene, vorkulturelle Wirklichkeit transzendieren.

Wenn uns auch die neuronalen Kriterien für „gute“ oder „konflikthafte“ neuronale Zustände fehlen, begrenzte Auskunft über die Herkunft ästhetischer Urteile geben Verhaltensuntersuchungen. Diese verweisen sowohl auf evolutionäres Erbe und kulturelle Verabredungen als Quelle für ästhetische Urteile. So gelten Merkmale als schön, die auf Gesundheit, Fruchtbarkeit und Stabilität verweisen. Hierzu zählen Symmetrie und harmonische Relationen als Ordnungsparameter oder die Intaktheit von Strukturen. Ferner gilt, dass es mit angenehmen Gefühlen verbunden ist, wenn Erwartetes eintritt. Unsicherheit und Angst hingegen werden ausgelöst, wenn es anders kommt als vorgesehen oder gänzlich Unbekanntes sich ereignet. Auch scheint es, als würden wir ein bestimmtes Verhältnis zwischen Ordnung und Unordnung bevorzugen, und dies wiederum hat mit der Attraktivität von Komplexität zu tun. Sehr regelmäßige Strukturen, Kristalle etwa, sind wenig komplex, und das Gleiche gilt für gänzlich zufällige Anordnungen. Wir empfinden beides schnell als langweilig – ein Effekt, der natürlich auch als Stilmittel verwendet werden kann –, aber als interessanter werden Strukturen empfunden, die hohe Komplexität aufweisen, also sich an einem bestimmten Ort zwischen Ordnung und Unordnung aufhalten. Hier gibt es eine interessante Parallele zur Architektur der Großhirnrinde. Die Verschaltungen der Neurone weisen just jenes Optimum zwischen Regelmäßigkeit und Zufallsverteilung auf, das maximale Komplexität erzeugt, und das Gleiche gilt für die Erregungsmuster, die sich in diesem komplexen Netzwerk ausbilden.

Natürlich sind die Kriterien für ästhetische Urteile in den Netzwerken des Gehirns gespeichert, und es wäre spannend herauszufinden, welche Anteile davon evolutionären Ursprungs sind und welche über kulturspezifische Lernprozesse eingeprägt wurden. Die Hirnforschung kann die Mechanismen aufklären, über welche die Gene und kulturelle Lernprozesse Hirnarchitekturen festlegen, und in manchen Fällen kann es gelingen, zwischen angeborenen und erworbenen Verbindungsmustern zu unterscheiden. Besser geeignet sind hierfür jedoch kulturenübergreifende Verhaltensexperimente. So ergaben diese, dass alle Menschen Kompositionen mit einem hohen Anteil an großen Terzen als heiter und solche mit viel verminderten Terzen als schwermütig empfinden. Vermutlich hat dies damit zu tun, dass die Sprachmelodie euphorisch gestimmter Menschen viele große Terzen enthält, während die Prosodie trauernder Menschen durch einen hohen Anteil verminderter Terzen charakterisiert ist.

Ob hingegen alle Menschen nach einem Dominant-Sept-Akkord die Rückkehr zur Tonika erwarten, weiß ich nicht. Zu vermuten ist jedenfalls, dass die Kriterien zur Beurteilung von Komplexität, Ordnung, Bekanntem und Überraschendem wesentlich von kulturspezifischen Seh– und Hörerfahrungen abhängen. Aber die Hirnforschung kann zu diesen Fragen noch wenig beitragen.

Das kann sich jedoch ändern. Bislang hat sich die Neurobiologie fast ausschließlich mit der Untersuchung von Mechanismen befasst, die für elementare kognitive und exekutive Funktionen zuständig sind. Wenig untersucht sind bislang die neuronalen Grundlagen von Phänomenen, die sich erst im Zusammenwirken von Gehirnen konstituieren, den sogenannten sozialen Realitäten. Neid und Fairness gehören dazu und in menschlichen Gesellschaften natürlich auch die sozialen Verabredungen, die Glaubens– und Wertesysteme, die Zuschreibungen von Intentionalität, Autonomie, Identität und Verantwortung. Diese Phänomene kamen erst im Laufe der kulturellen Evolution in die Welt. Sie entstanden aus der Interaktion sich verstehender, gegenseitig abbildender kognitiver Systeme und haben den Status von wirkmächtigen Realitäten, die wie konkrete Objekte der Wahrnehmung erfahren und gelernt und gespeichert werden, auch wenn sie immaterielle, relationale Konstrukte sind und nicht Objekte, die mit den fünf Sinnen direkt wahrgenommen werden können.

Falls zutrifft, dass Objekten der Wahrnehmung nur dann der Status eines Kunstwerkes zugeschrieben werden kann, wenn sie an dieser immateriellen Dimension der sozialen Realitäten teilhaben und in diese eingebettet werden können, und falls sich die Neurowissenschaften ernsthaft mit den neuronalen Grundlagen sozialer Konstrukte befassen, werden sich Hirnforschung und Kunst noch viel zu sagen haben. Aber erst muss die Hirnforschung ihre Hausaufgaben erledigen und die neuen Disziplinen der sozialen Neurowissenschaft und der Neuroästhetik weiter entwickeln. Sie muss mehr über die Mechanismen in Erfahrung bringen, die kognitiven Leistungen zugrunde liegen, die sich erst im Laufe der kulturellen Evolution ausbildeten.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

Netzhaut

Netzhaut/Retina/retina

Die Netzhaut oder Retina ist die innere mit Pigmentepithel besetzte Augenhaut. Die Retina zeichnet sich durch eine inverse (umgekehrte) Anordnung aus: Licht muss erst mehrere Schichten durchdringen, bevor es auf die Fotorezeptoren (Zapfen und Stäbchen) trifft. Die Signale der Fotorezeptoren werden über den Sehnerv in verarbeitende Areale des Gehirns weitergeleitet. Grund für die inverse Anordnung ist die entwicklungsgeschichtliche Entstehung der Netzhaut, es handelt sich um eine Ausstülpung des Gehirns.

Die Netzhaut ist ca 0,2 bis 0,5 mm dick.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

exzitatorisch

exzitatorisch/-/excitatory

Als exzitatorisch werden erregende Synapsen bezeichnet, die die nachfolgende Zellmembran depolarisieren und so zur Bildung eines Aktionspotenzials führen können. Eine exzitatorische Wirkung wird meist über einen erregenden Transmitter (Botenstoff), wie z.B. Glutamat, erzeugt. Das Gegenteil ist eine inhibitorische, hemmende Synapse.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Gen

Gen/-/gene

Informationseinheit auf der DNA. Den Kernbestandteil eines Gens übersetzen darauf spezialisierte Enzyme in so genannte Ribonukleinsäure (RNA). Während manche Ribonukleinsäuren selbst wichtige Funktionen in der Zelle ausführen, geben andere die Reihenfolge vor, in der die Zelle einzelne Aminosäuren zu einem bestimmten Protein zusammenbauen soll. Das Gen liefert also den Code für dieses Protein. Zusätzlich gehören zu einem Gen noch regulatorische Elemente auf der DNA, die sicherstellen, dass das Gen genau dann abgelesen wird, wenn die Zelle oder der Organismus dessen Produkt auch wirklich benötigen.

Dieser Artikel erschien erstmals am 17.09.2014 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Teil der Vortragsreihe „Hirnforschung, was kannst du? — Potenziale und Grenzen“ von Gemeinnütziger Hertie-Stiftung und FAZ.

Hier der Mitschnitt der FAZ zum Vortrag Wie entsteht Kunst im Gehirn?