Krone der Schöpfung?

Was macht den Menschen im Vergleich zu Tieren so besonders: Ist es seine Sprache, seine Kultur oder etwa sein großes Gehirn? Es ist ein Mix aus all diesen Merkmalen, die sich durchaus in Ansätzen auch schon im Tierreich finden.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Michael Schmitt

Veröffentlicht: 01.01.2018

Niveau: leicht

- Philosophen streiten seit Jahrtausenden, ob sich der Mensch nur graduell oder wesentlich vom Tier unterscheidet. Viele glaubten einen qualitativen Sprung ausmachen zu können. Charles Darwin sah das anders: Auch hinsichtlich der geistigen Fertigkeiten sah er ein Kontinuum zwischen Mensch und Tier.

- Es gibt einige Besonderheiten des Menschen, doch finden sich auch schon im Tierreich Vorstufen davon.

- Die Herstellung von Werkzeugen schien lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen zu sein. Doch mittlerweile ist bekannt, dass auch Tiere gezielt Werkzeuge basteln.

- Gleichwohl ermöglichten Schneidewerkzeuge und später die Erfindung des Kochens neue Essgewohnheiten. Fleisch wurde leichter verdaulich und die gesparte Energie deckte den Hunger eines größer werdenden Gehirns.

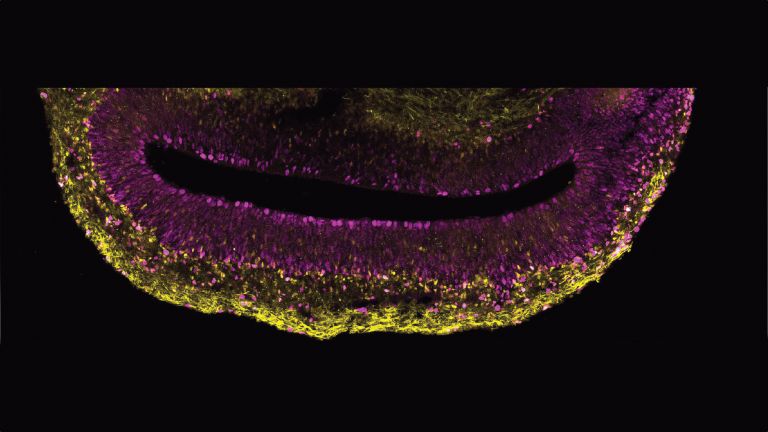

- Besonders ist beim Menschen auch die lange Reifung des Gehirns. Die Eltern müssen sich daher auch nach der Geburt noch lange um den Nachwuchs kümmern; darin könnte eine der Wurzeln der menschlichen Prosozialität liegen.

- Seine sozialen Fertigkeiten und Sprache ermöglichten dem Menschen eine einzigartige kulturelle Weitergabe und Anhäufung von Wissen.

- Letztlich macht den Menschen aber der Mix und die Komplexität bestimmter Merkmale wie Sprache und Sozialverhalten aus.

Der britische Anthropologe Robin Dunbar von der Uni Oxford glaubt, dass bei Primaten die Komplexität sozialer Beziehungen und die Entwicklung einer größeren Großhirnrinde Hand in Hand gingen. Er stieß auf eine Korrelation zwischen der Größe des Cortex und der Größe der sozialen Gruppe sowie der Komplexität der entsprechenden sozialen Interaktionen. Schimpansen leben in Gruppen von rund 50 Individuen, während Menschen Teil eines sozialen Kreises von ca. 150 Menschen sind, was der typischen Größe sozialer Gemeinden in kleinen Gesellschaften und persönlichen sozialen Netzwerken entspricht. Eine zunehmend komplexere Gruppendynamik erfordert auch zunehmend Fähigkeiten, die Gedanken und Emotionen von anderen zu verstehen.

Wurden unsere größer werdenden Gehirne vielleicht vor allem durch Kohlenhydrate möglich gemacht? Als unsere Vorfahren das Kochen erfanden, verwandelten sich Knollenfrüchte und andere stärkehaltige Pflanzen in eine exzellente Hirnnahrung. Das Enzym Amylase hilft dabei, Kohlenhydrate in die Glucose umzuwandeln, die das Gehirn benötigt. In einer Studie von 2015 argumentieren Forscher, dass gekochte Stärke und damit letztlich verdauliche Kohlenhydrate den Energiehunger der in der Evolution größer werdenden Gehirne stillten.

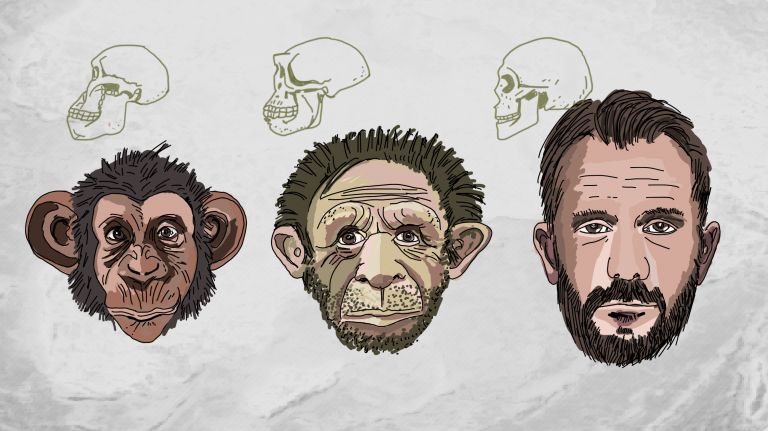

Qualität oder Quantität? Das ist hier die Frage. Nein, es geht nicht etwa ums Essen, um den kulinarischen Streit zwischen Gourmets und Gourmands. Vielmehr streiten Philosophen seit Jahrtausenden, ob sich der Mensch nur graduell vom Tier unterscheidet, es also beim Menschen nur mehr von dem gibt, was schon den Tieren mitgegeben ist. Oder zeichnet uns doch etwas wesentlich Neues aus? Viele Philosophen glaubten einen qualitativen Sprung beim Homo sapiens ausmachen zu können. Der antike griechische Philosoph Aristoteles etwa meinte, Tiere hätten zwar Wahrnehmungen, aber nur der Mensch verfüge über Vernunft, Einsicht und Intellekt. Und auch der bedeutende philosophische Anthropologe Max Scheler behauptete Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die psychischen Eigenschaften bei Tieren nur instinkthafter Natur seien. Der Mensch nehme eine Sonderstellung ein, indem er über Geist verfüge. Charles Darwin, der Vater der Evolutionstheorie [hier Link zum Meilenstein], sah das ganz anders: Auch hinsichtlich der geistigen Fertigkeiten sah er ein Kontinuum zwischen Mensch und Tier.

Was, wenn überhaupt, macht den Menschen so einzigartig im Vergleich zu tierischen Lebewesen? Es sei die Herstellung von Werkzeugen, glaubte der Anthropologe Kenneth Oakley schon 1944. Affen verwendeten hingegen nur gefundene Objekte als Werkzeuge. Doch wie Jane Goodall und andere Forscher in der Folgezeit herausfanden, formen etwa Schimpansen Stöcke, um Termiten oder Ameisen aus ihrem Bau herauszufischen. „Die Herstellung von Werkzeugen ist nicht allein dem Menschen vorbehalten“, sagt Jean-Jacques Hublin, Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. "Doch natürlich ist das Besondere am Menschen, dass der Werkzeuggebrauch zu einem zentralen Element unserer Anpassung wurde.“

Überhaupt fuße die menschliche Anpassung auf der Erschaffung einer künstlichen Umwelt, die weit über den Werkzeuggebrauch hinausgehe. Viele Aspekte sind dabei eng miteinander verwoben. "Hand in Hand mit der Entwicklung von Werkzeugen veränderte sich auch unsere Ernährung“, so Hublin. „Als unser Gehirn größer und größer wurde, benötigte es mehr und mehr Energie." Große Gehirne sind hungrig, die grauen Zellen verbrauchen 20-mal mehr Energie als Muskeln. Unsere Vorfahren fanden diese Energie in kalorienreicher Nahrung, als sie begannen, mehr Fleisch und Fett zu essen. Die Steinwerkzeuge halfen, das Fleisch zu zerkleinern. "Durch Bearbeiten der Nahrung mit Steinwerkzeugen, und viel später durch das Kochen, sparten wir Energie, die ansonsten für Kauen und die Verdauung aufgewendet worden wäre“, sagt Hublin. Diese kam stattdessen unserem Gehirn zugute. „Viele dieser Anpassungen begannen sich vor mehr als zwei Millionen Jahren zu entwickeln", so der Leipziger Forscher.

Der Mensch ist das einzige Tier, das kocht. Nach der "Cooking"-Hypothese des Anthropologen Richard Wrangham von der Harvard University war es die Erfindung des Kochens, die letztlich den Homo erectus vor rund zwei Millionen Jahren hervorbrachte.

Noch mal nachgezählt

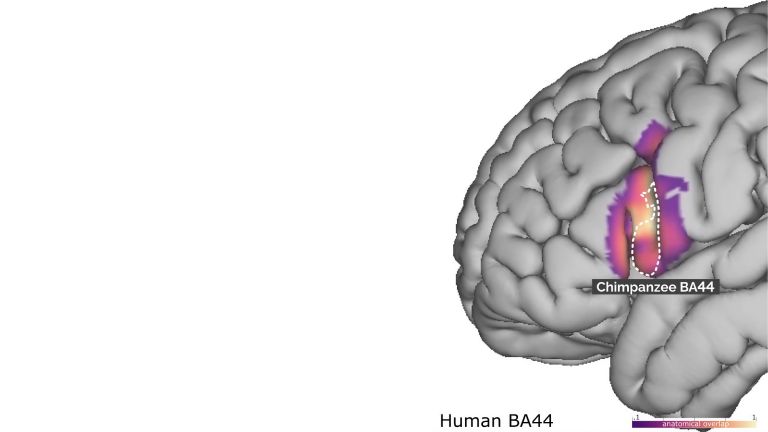

Als das Gehirn größer zu werden begann, war es vor allem der präfrontale Cortex, der immer mehr Raum einnahm. Wie der Hirnforscher Gerhard Roth von der Universität Bremen in seinem Buch "Wie einzigartig ist der Mensch?" betont, hat die Umgestaltung des Frontalhirns, vor allem des präfrontalen Cortex, eine Ausweitung des Arbeitsgedächtnisses bedeutet. Und sie habe den Vorfahren des modernen Menschen zunehmend ermöglicht, Ereignisse zeitlich in der Erinnerung nachzuvollziehen, etwa was man bei der Werkzeugherstellung in welcher Reihenfolge tun musste.

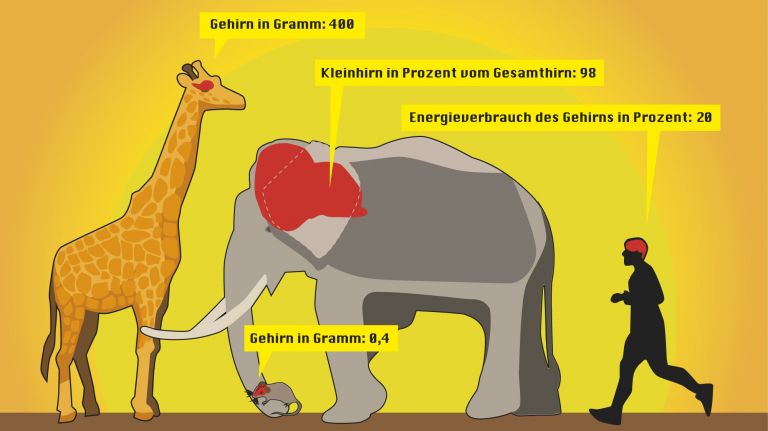

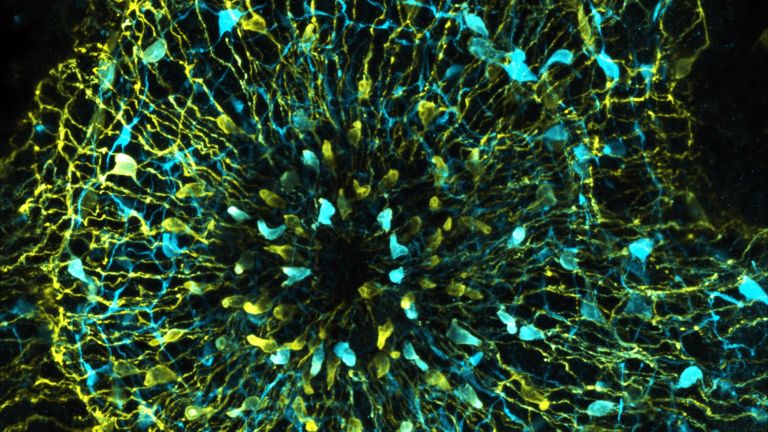

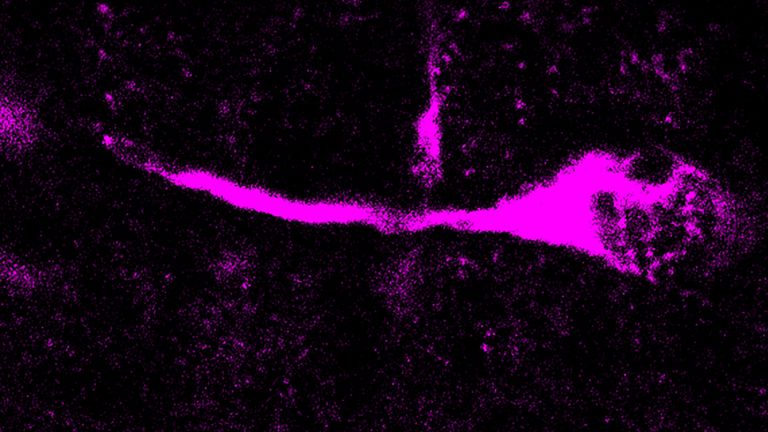

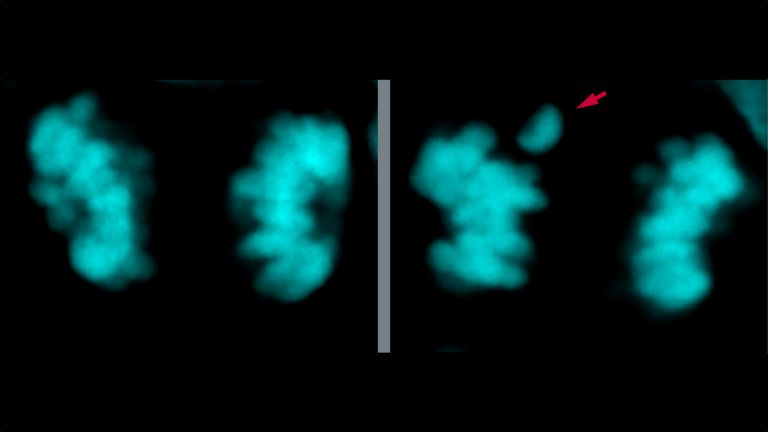

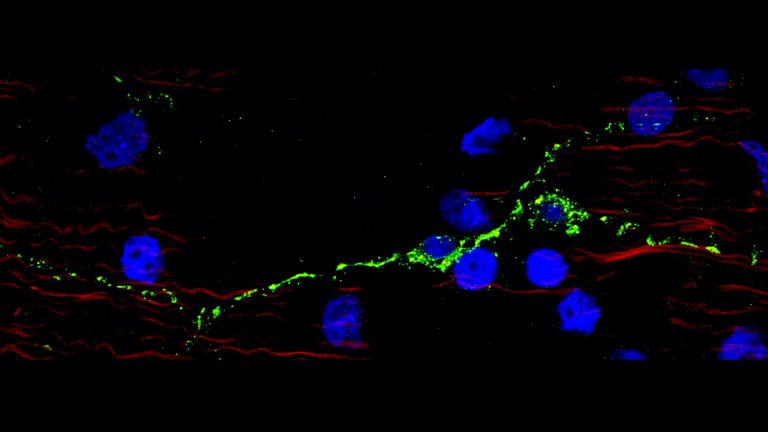

Im Allgemeinen wächst bei Säugetieren mit der Körpergröße auch das Volumen des Gehirns. Der Mensch aber scheint die Gesetzmäßigkeit zu durchbrechen, sein Gehirn ist fünf- bis siebenmal größer, als man es von einem „normalen“ Säugetier unserer Größe erwarten würde. Eine andere Rechnung macht indes die brasilianische Neurowissenschaftlerin Suzana Herculano-Houzel von der Vanderbilt University auf. Sie hat in den letzten Jahren mittels eines neuen Verfahrens bei den verschiedenen Spezies die Zahl der Nervenzellen im Gehirn bestimmt. Dazu löste sie das Hirngewebe in eine Art Suppe aus Zellkernen auf und bestimmte die Gesamtzahl der Hirnzellen per Dreisatz anhand der Zellkerne, die sie im Mikroskop in einer winzig kleinen Probe gezählt hatte.

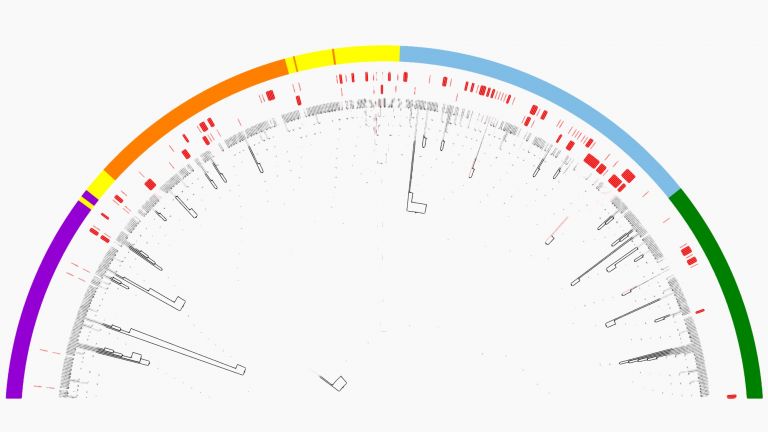

Das Ergebnis: Wenn man uns mit Mäusen vergleicht, hätten wir im Verhältnis zur Körpergröße in der Tat ein unerwartet großes und neuronenreiches Gehirn, sagt Herculano-Houzel. Nun sind wir aber keine Nager, sondern zählen zu den Primaten. Und da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das Besondere an Primatengehirnen ist, dass viele Neurone in einem vergleichsweise kleinen Cortex Platz haben. Und weil es im Grunde ein typisches Primatengehirn ist, habe das menschliche Gehirn mit durchschnittlich 16 Milliarden Neuronen fast mehr als dreimal so viele Neurone in der Großhirnrinde wie der zweimal so große Cortex von Elefanten.

Vergleicht man aber die Primaten untereinander, ist der Mensch nicht mehr so speziell, sagt Suzana Herculano-Houzel. Sein Gehirn sei einfach ein großes, aber typisches, Primatengehirn. Der große kognitive Vorteil des Menschen liege letztlich nicht in der relativen Zunahme des Volumens der Großhirnrinde (im Vergleich zu unserer Körpergröße), sondern in der großen absoluten Menge an Neuronen.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Empfohlene Artikel

Menschliches Gehirn als Spätentwickler

Unser Gehirn mit seinen vielen Neuronen entwickelt sich auch nach einem äußerst speziellen Muster: Es reift noch lange nach der Geburt. Das betrifft insbesondere die Reifung des Frontalhirns, die sich etwa dreimal länger hinzieht als bei anderen Menschenaffen. Gleichzeitig werden Babys viel kürzer gestillt als der Nachwuchs von Affen. Damit ist nicht nur die Mutter in der Pflicht, sondern auch andere Erwachsene. „Das hat weitgehende Folgen in Sachen Prosozialität und der Notwendigkeit, enge soziale Gruppen, inklusive stabiler Familien auszubilden”, sagt Jean-Jacques Hublin. Und es habe psychologische Folgen. Anders als Schimpansen wüchsen Menschenkinder in Familien mit mehreren Geschwistern auf. „Daher mussten wir lernen, die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und schon früh im Leben Bindungen einzugehen.“ Hierin sieht Hublin die Wurzeln unserer Fähigkeit, komplexe soziale Netzwerke aufzubauen.

Sein Kollege, der Anthropologe und Verhaltenspsychologe Michael Tomasello, Co-Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, sieht in den immensen sozialen Fertigkeiten des Menschen dessen Einzigartigkeit. Vermutlich rund sechs Millionen Jahre trennen den modernen Menschen von anderen Menschenaffen, so Tomasello in seinem Buch "Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens“. Diese Zeitspanne sei schlicht zu kurz, um durch rein biologische Evolution die kognitiven Fertigkeiten hervorgebracht zu haben, die etwa den komplexen Gebrauch von Werkzeugen oder die Erfindung von hochstehenden Technologien bedingte. Die einzige Erklärung sei die kulturelle Weitergabe, die es dem Menschen ermöglichte, kulturelles Wissen und Techniken anzuhäufen. Kulturelles Lernen solle sich dabei von sozialem Lernen unterscheiden, das auch andere Primaten beherrschen. Bei sozialem Lernen lernen nicht-menschliche Primaten etwas von einem Artgenossen durch reine Beobachtung, etwa welche Früchte man essen kann. Kulturelles Lernen bei Menschen bedeute hingegen, sich durch einen anderen etwas anzueignen. Und diese Form der Aneignung wurde nach Tomasello letztlich nur durch die dem Menschen ureigene Fähigkeit möglich, die Perspektive eines anderen einzunehmen, seine Absichten zu deuten und dadurch nachzuvollziehen, wie der andere etwa ein Problem löst.

Das Menschsein - ein Mix von Merkmalen

Für Hublin gibt es für diese Fertigkeit allerdings ebenfalls im Tierreich Vorläufer. Nicht nur Menschen könnten sich in andere hineinversetzen, sondern auch Schimpansen seien dazu bis zu einem gewissen Grad in der Lage. Und selbst hinsichtlich der menschlichen Sprache – für die kulturelle Weitergabe von Wissen äußerst wichtig – finden sich im Tierreich Vorstufen. So drücken Säugetiere nicht nur Emotionen wie Freude aus, sondern kommunizieren etwa auch Informationen über herannahende Feinde. Und Menschenaffen kann man durchaus einige Dutzend Wörter in Gebärdensprache oder auf einer Computertastatur beibringen. Sie kommen allerdings nicht über das Stadium von Sätzen mit zwei bis drei Wörtern hinaus.

„Anpassungsleistungen in der menschlichen Evolution sind nicht nur biologischer Art, sondern umfassen psychologische, soziale und kulturelle Aspekte“, zieht Jean-Jacques Hublin ein Fazit. Die menschliche Evolution beruhe eben nicht nur auf einer bestimmten Ernährung oder der Entwicklung größerer Gehirne. Vielmehr basiere sie auf einer Mischung all der Eigenschaften, die uns ermöglichten, die künstliche Umwelt zu erschaffen, in der unser Leben stattfinden kann. Die Frage, ob im Laufe der Evolution und bei bestimmten Arten ein bestimmtes Merkmal vorhanden war oder nicht, ist laut Hublin zu einfach. Die Frage sei daher beispielsweise nicht, ob die Neandertaler gesprochen haben oder nicht, sondern eher worüber sie gesprochen haben. „Die Menschen sind nicht eines Tages aufgewacht und haben zu sprechen begonnen.“ Letztlich sei es dann die Häufigkeit, Intensität und Komplexität all dieser Merkmale wie Werkzeuggebrauch und Sprache, die uns Menschen ausmache.

Zum Weiterlesen

- Herculano-Houzel S. The remarkable, yet not extraordinary, human brain as a scaled-up primate brain and its associated cost. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012Jun 26;109 Suppl 1:10661-8. (Zum Volltext)

- Herculano-Houzel, Suzana. The Human Advantage: A New Understanding of How our Brains Became Remarkable, Cambridge, 2016.

- Wrangham, Richard: Feuer fangen: Wie uns das Kochen zum Menschen machte – eine neue Theorie der menschlichen Evolution. München, 2009