Verstehen, was die Welt zusammenhält

Wissenschaft soll helfen, die Welt zu verstehen und klüger zu handeln, soll Erkenntnis und Wirtschaftswachstum fördern. Oft kann man zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung keine genaue Grenze ziehen, wichtig ist die Unterscheidung dennoch.

Wissenschaftliche Betreuung: Dr. Anja Urbach

Veröffentlicht: 01.09.2023

Niveau: leicht

- Grundlagenforschung und Anwendungsforschung lassen sich nicht immer klar trennen, dennoch ist es sinnvoll, die Unterscheidung beizubehalten.

- Neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung werden selten direkt in Anwendungswissen umgesetzt.

- Der größte Teil der Forschung ist planbare Forschung, die vorhandenes Wissen ausarbeitet.

- Grundlagenforschung ist immer stärker interdisziplinär.

- In den Neurowissenschaften ist die Notwendigkeit von Grundlagenforschung weitgehend unumstritten.

Ende des 17. Jahrhunderts sahen Europäer in Australien zum ersten Mal schwarze Schwäne. Seither haben es diese Tiere in der Wissenschaftsphilosophie zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, denn sie wurden zu einem Musterbeispiel dafür, wie Wissenschaft funktionieren soll: Man stellt eine Hypothese auf – Alle Schwäne sind weiß –, die durch eine Beobachtung – Trauerschwäne sind schwarz – widerlegt, falsifiziert, wird. Der Philosoph Karl Popper schrieb in den 1930er Jahren, Forschende sollten sich bemühen, ihre Annahmen zu falsifizieren, um diese immer besser abzusichern.

Sucht man nach einem gemeinsamen Kern der Wissenschaften, wird meistens dieses Bemühen um Falsifikation genannt. „Das war schon immer eine überidealisierte Vorstellung von Wissenschaft“, sagt hingegen Wissenschaftsphilosoph Carrier. Realität sei vielmehr, dass in der Forschung viele Hypothesen verknüpft werden, solche über die Phänomene, aber auch solche, die die Beobachtung und Messung betreffen. Und erst, wenn man diese zusammennimmt, kann man Voraussagen machen. „Ich gehe also mit einem großen Netzwerk an Hypothesen und Annahmen an meine Daten, und wenn ich dann feststelle, dass etwas nicht passt, muss ich den Fehler in diesem Netzwerk suchen. Die Idee, dass man dann gleich eine Hypothese verwirft, ist völlig unrealistisch, es dauert meist ganz lange, bis man den ‚Schuldigen‘ gefunden hat. Und oft genug findet man den nicht auf der Ebene der erklärenden Hypothesen, sondern bei den Messungen, es gibt ja ganz viele falsche Daten in der Welt.“

Uneinigkeit unter Forschenden

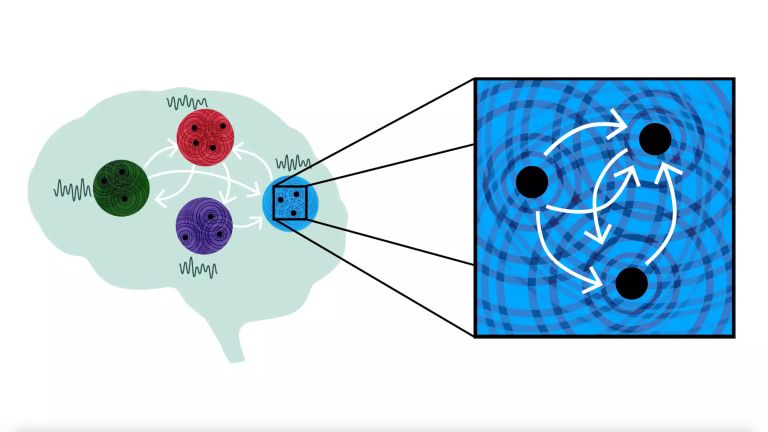

In diesem Geflecht liegen auch meist die Gründe, wenn Fachleute sich nicht einig sind: Auf welcher Ebene muss man eine Erklärung für ein Phänomen wie das Sehen suchen, auf der der Schaltkreise oder der der einzelnen Neuronen? Was ist die richtige Messmethode, welche Abweichung ist tolerabel? Darf man Messergebnisse über unterschiedliche Arten von Neuronen mitteln oder muss man sie getrennt behandeln? Wie viele Arten von Neuronen muss man unterscheiden?

Nur wenn Falsifikation nicht mehr bedeute, als dass man in der Wissenschaft Annahmen empirisch, also durch Experimente und Beobachtungen, überprüft, könne sie als „wissenschaftliche Methode“ durchgehen, so Carrier.

Wir müssen nur die Augen aufschlagen, schon liegt die Welt vor uns: Menschen, Tiere, Dinge, in Farbe und Bewegung. Sehen ist leicht – so scheint es. Tatsächlich bekommen wir nur nicht mit, welches Kunststück unser Gehirn vollbringt, wenn wir in die Welt schauen. Denn unser Sehapparat bildet die Welt nicht einfach ab. Viele Faktoren, darunter Erfahrungen, Stimmungen, Absichten und die Wahrnehmungen der anderen Sinne, beeinflussen, was wir sehen.

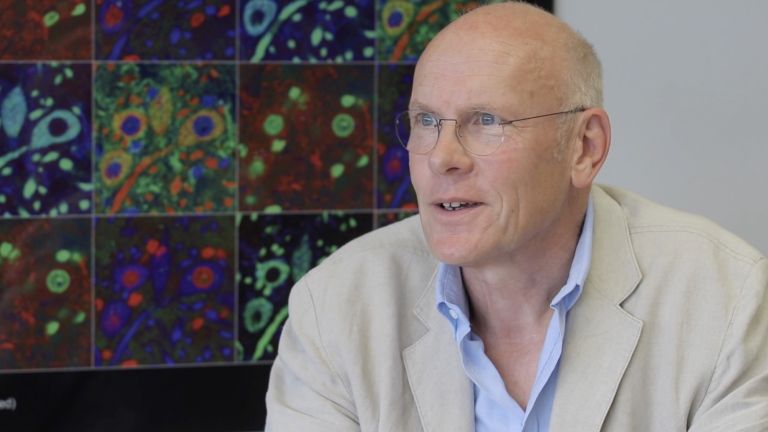

Die Neurobiologin Laura Busse von der Ludwig-Maximilians-Universität in München untersucht am Vision Circuits Lab mit ihrem Team, welche Rolle bestimmte neuronale Schaltkreise im Gehirn in diesem komplexen Prozess spielen. Sie untersuchen diese bei Mäusen, ihrem „Modellorganismus“. „Das ist Grundlagenforschung“, berichtet Busse, „eine praktische Verwendbarkeit der Ergebnisse ist weder unser direktes Ziel, noch ist es derzeit absehbar.“

Grundlagenforschung, Anwendungsforschung, Translationsforschung

Grundlagenforschung ist Forschung, die darauf zielt, ein Phänomen oder einen Prozess besser zu verstehen. Angewandte Forschung ist hingegen Forschung, die auf Ergebnisse aus ist, mit denen man etwas anfangen kann, etwa einen Impfstoff entwickeln.

Die Unterscheidung von Grundlagenforschung und angewandter Forschung ist nicht besonders trennscharf. „Die Übergänge sind fließend und das eine schließt das andere nicht aus“, erklärt Martin Carrier , Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Bielefeld. „Das klassische Verständnis ist, dass man ein Gebiet untersucht, um Verständnis zu erlangen, und dieses Verständnis sich dann mittelfristig oder langfristig in nützliche Verfahren oder Erfindungen umsetzen lässt.“

Weil die Übergänge fließend sind, seien viele heute der Ansicht, man solle die Unterscheidung von Grundlagenforschung und angewandter Forschung aufgeben, berichtet Carrier. Er hielte dies für einen Fehler: „Denn dann könnten wir wichtige Fragen nicht mehr stellen, zum Beispiel: Macht es die Forschung schlechter, wenn man auf Anwendungsforschung setzt?“, so der Philosoph. „Bis in die 1980er Jahre war das die herrschende Meinung: Wenn man nur an Anwendungen interessiert ist, dann konzentriert man sich auf einen engen Bereich, verliert ganz viel aus dem Blick, was vielleicht auch wichtig wäre, und bekommt nur oberflächliche Resultate. Und wenn dann in der Praxis Störfaktoren auftauchen, funktioniert nichts mehr, weil man gar nicht verstanden hat, womit man es zu tun hat.“

Also investierten Unternehmen und Forschungsinstitutionen in die Grundlagenforschung. Manchmal war diese Strategie erfolgreich, etwa als Peter Grünberg vom Forschungszentrum Jülich und Albert Fert von der Universität Paris Saclay den Riesenmagnetowiderstand entdeckten . „Die Forscher haben nicht mal ein Patent beantragt, so weit weg war ihnen der Gedanke, dass es dafür eine Anwendung geben könnte. Doch bis heute beruhen viele unserer Festplatten auf diesem Effekt“, berichtet Carrier. Solche Treffer blieben allerdings eher die Ausnahme, viel Grundlagenforschung führte nie zu Anwendungswissen. Seit den 1990ern gewinnt die Anwendungsforschung daher an Ansehen. „Man hat verstanden, dass man, wenn man wissen möchte, wie man die Luft sauber hält, auch spezifisch zur Luftreinhaltung forschen muss“, so Carrier.

Empfohlene Artikel

Kommerzialisierung statt Wahrheitssuche?

In vielen Fällen sei es für die Entwicklung von Anwendungen auch gar nicht nötig, neues Wissen zu generieren. „Die Vorstellung, dass ständig frische Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung kommen und in Technik umgesetzt werden, die stimmt gar nicht, da kommt oft altes Wissen zum Tragen“, sagt Carrier. Um diesen Prozess zu beschleunigen, ist vor allem in der Medizin die Translationsforschung entstanden. Sie soll die „Übersetzung“ von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis beschleunigen. „From bench to bedside“ lautet der Slogan auf Englisch, und übersetzt: von der Laborbank zum Krankenbett.

Die Neurobiologin Petra Wahle von der Ruhr-Universität Bochum, nennt die Grundlagenforschung einen „Generationenvertrag“: „Jede Anwendung heute zehrt von Befunden, die vor Jahren oder Dekaden in den Safe mit den ‚belastbaren Erkenntnissen‘ gepackt werden konnten. Dies ist durchaus als erhobener Zeigefinger gegenüber Förderorganisationen und Politik zu sehen.“ Der erhobene Zeigefinger macht deutlich, dass in der wissenschaftlichen Community die Sorge umgeht, die Anwendungsorientierung der Forschung könne Überhand nehmen, gerade in Zeiten knapper Kassen. Die Vorstellung, erst einmal den wirtschaftlichen Nutzen eines Projekts darlegen zu müssen, bevor Fördergelder fließen, ist vielen Forschern ein Graus.

Inzwischen ist klar, dass auch Anwendungsforschung erfolgreich sein kann, so wurden etwa Autokatalysatoren aufgrund staatlicher Anreize entwickelt. Ebenso klar ist, dass man mit Anwendungsforschung scheitern kann, wie etwa beim amerikanischen Programm zur Krebsforschung in den 1970er Jahren. „Damals sollte die Krebstherapie durch systematische Anwendungsforschung verbessert werden, aber man musste feststellen, dass man die Grundlagen nicht gut genug verstanden hat, und hat sich dann erstmal der Grundlagenforschung gewidmet“, so Carrier.

Heute hat sich die Diskussion um den einen richtigen Weg der Forschung etwas beruhigt, und die unterschiedlichen Projekte bestehen nebeneinander: solche, die vor allem auf unseren Wunsch zurückgehen, uns selbst und die Welt um uns herum besser zu verstehen, etwa in der Kosmologie; solche, die ein ganz konkretes Anwendungsziel haben – „bis Ende des Jahres ist der Kühlschrank zehn Prozent effizienter!“ – und vor allem Projekte, die sich in die Logik der universitären Forschungsförderung fügen, in etwa drei Jahren zu einem Ergebnis zu kommen. „Mit diesen Standard-Projekten bekommt man überschaubare Ergebnisse“, erklärt Carrier. „Man weiß so ungefähr, was Sache ist, und muss nur noch die Details zusammenfügen. Sprunginnovationen bekommt man so allerdings eher nicht.“

Grundlagenforschung in den Neurowissenschaften

In den Neurowissenschaften ist weitgehend unumstritten, dass es ohne Grundlagenforschung nicht geht. „Es gibt noch so viel, was wir nicht verstanden haben“, sagt Laura Busse. Sie erlebt die Grundlagenforschung nicht als einen Prozess, in dem sie sich immer weiter in noch ungeklärte Details vertieft, sondern, im Gegenteil, als einen Prozess der Öffnung und Erweiterung. „Im Sonderforschungsbereich (SFB) 870 , der sich mit der Funktion neuronaler Schaltkreise befasst hat, konnte man das gut sehen“, berichtet sie: „Man hat mit einer sehr klaren Aufgabe begonnen: bestimmte Schaltkreise auf eine mechanistische Art zu verstehen. Aber in den zwölf Jahren, die der SFB bestand, haben sich die technischen Möglichkeiten verändert, es gab neue Methoden, das Feld hat sich weiterentwickelt. Man hat angefangen zu verstehen, wie Schaltkreise funktionieren, die sich über verschiedene Stationen im Gehirn erstrecken, man konnte untersuchen, wie sich ein Schaltkreis verhält, wenn er tatsächlich benutzt wird.“

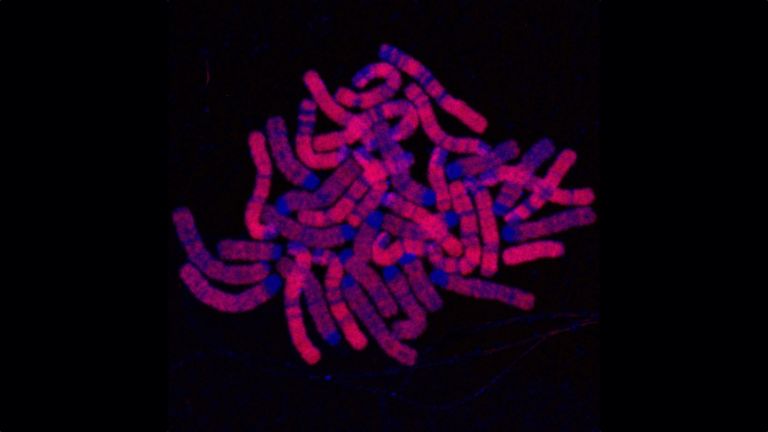

Die Fragestellung wurde breiter, das Team vielfältiger: „Man braucht Informatiker*innen, Molekularbiolog*innen, Mathematiker*innen, Experimentator*innen. Es ist schon eine Herausforderung, ein solches interdisziplinäres Team zusammenzuhalten“, berichtet Busse. Direkten Druck, um jeden Preis Anwendungswissen zu produzieren, verspürt sie nicht. Sie hofft, dass ihre Forschung dazu beiträgt, besser zu verstehen, wie Erfahrungen und Erinnerungen unsere visuellen Wahrnehmungen prägen: „Wenn wir das auf der Ebene von Schaltkreisen nachvollziehen könnten, das wäre gigantisch.“

Zum Weiterlesen

- Karl Popper: Logik der Forschung (orig. 1935) Herausgegeben von: Herbert Keuth, Band 12 der Reihe Klassiker Auslegen, Akademie Verlag 2013,

- Martin Carrier: Wissenschaftstheorie: Zur Einführung, Hamburg 2008

- Kautzky M., and Busse L. (2020). Vision: How Mice Control Their View. Current Biology 30, R635–R637 ( zum Volltext ).

- Cohrs RJ, Martin T et al.: Translational Medicine definition by the European Society for Translational Medicine, New Horizons in Translational Medicine, Volume 2, Issue 3, 2015, Pages 86-88 ( zum Abstract ).