Die Suche nach der Pille des Vergessens

Gequält von schrecklichen Erinnerungen werden Patienten mit Posttraumatischem Stresssyndrom. Forscher hoffen, ihnen irgendwann mit einer Pille des Vergessens helfen zu können. Doch der vermeintliche Segen könnte sich als Fluch entpuppen.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Randolf Menzel, Prof. Dr. Stefan Wiese

Veröffentlicht: 08.02.2018

Niveau: mittel

- In Tierversuchen werden Wirkstoffe getestet, die gezielt einzelne Erinnerungen löschen sollen.

- Geforscht wird an Wirkstoffen, die im Hippocampus oder der Amygdala wirken, während sich die Erinnerung verfestigt.

- Die mögliche Anwendung am Menschen ist ethisch umstritten, weil auch negative Erinnerungen für das Individuum und die Gesellschaft bedeutsam sein können.

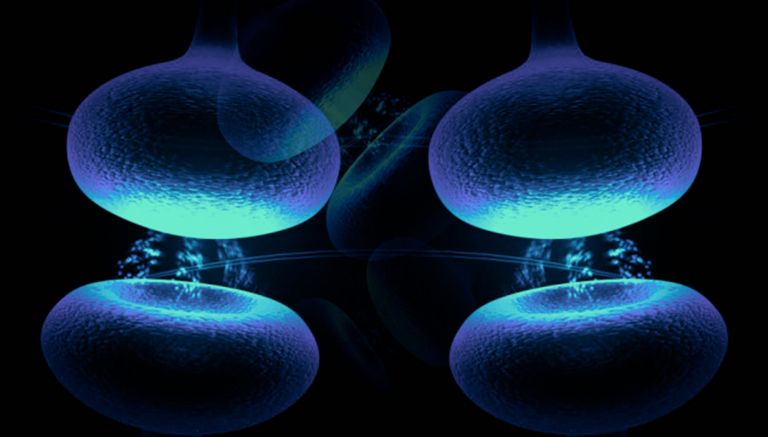

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Darüber hinaus ist sie an der Verknüpfung von Emotionen mit Erinnerungen, der emotionalen Lernfähigkeit sowie an sozialem Verhalten beteiligt. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

„Obliviate!“ – Den Hexen und Zauberern des Harry-Potter-Märchens genügt ein simpler Zauberspruch und eleganter Schwung des Zauberstabs, um Erinnerungen aus dem Gedächtnis zu löschen. In der magierfreien Realität lassen sich Kriegserinnerungen oder Kindheitstraumata indes nicht so einfach aus der Welt schaffen – noch nicht. Denn auch wenn es nach Zauberei klingt, ist es tatsächlich schon möglich, Erinnerungen gezielt zu löschen, wie Gedächtnisforscher bereits mehrfach bewiesen haben – zumindest bei Versuchen an Ratten und Mäusen.

Jonathan Max Levenson vom Department of Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston und David Sweatt von der Universität von Alabama in Birmingham hatten Ratten das Fürchten beigebracht: Die Tiere erstarrten vor Schreck, kamen sie in einen Käfig, in dem sie vorher unangenehme Elektroschocks bekommen hatten. Wenn die Forscher ihnen jedoch ein Medikament namens Zebularin in den Hippocampus spritzen, zeigten die Tiere am nächsten Tag keine solche Schockreaktion mehr.

Offenbar reaktiviert Zebularin ein Gen, dessen Proteinprodukt Phosphatase I Erinnerungen löschen kann. Während der Lernphase wird dieses Phosphatase-I-Gen mit so genannten Methylgruppen verklebt, also gewissermaßen in Ketten gelegt. Zebularin entfernt diese Methylgruppen, so dass das Gen reaktiviert wird und die Phosphatase die Erinnerung an die Elektroschocks im Käfig löscht. Das klingt wie das ideale Medikament zum Auslöschen von Erinnerungen. Doch leider wirkt Zebularin nicht nur auf ein Gen, sondern verändert das Ein- und Ausschaltmuster vieler tausender Gene, weshalb mit unerwünschten Nebenwirkungen zu rechnen ist.

Eine Spritze gegen die Erinnerung

Vielleicht hat Valérie Doyère am Centre national de la rechereche (CNRS) in Paris einen geeigneteren Weg zur Gedächtnislöschung gefunden: Sie brachte Ratten bei, dass auf einen bestimmten Ton ein Elektroschock folgt. Nach ein paar Übungsrunden erstarrten die Tiere allein aufgrund des Tons, selbst wenn der Elektroschock ausblieb. Spritzte die Forscherin aber zeitgleich zum Abspielen des Tons einen Wirkstoff namens U0126 in die Amygdala, reagierten die Tiere auf das Signal nicht mehr mit einer Schockstarre – obwohl ein zweiter antrainierter Ton die Stressreaktion nach wie vor auslösen konnte.

Sowohl Doyère als auch Levenson und Sweatt konnten die negative Erinnerung deshalb so gezielt löschen, weil sie das jeweilige Medikament in einer Situation spritzten, in der das Gehirn die gelernte Verknüpfung hätte verstärken oder aufrechterhalten müssen. Die Medikamente störten den molekularen Speicherprozess, sodass diese Erinnerung verloren ging. Die negative Erinnerung an den zweiten Ton blieb jedoch erhalten, weil Doyère beim erneuten Vorspielen kein Medikament verabreichte und das Gehirn somit Gelegenheit bekam, die Erinnerung molekular zu bewahren.

Vielfältige Ansatzmöglichkeiten

Ob es Sinn macht, Traumapatienten solche Medikamente zu verabreichen, während sie sich an ihre negativen Erfahrungen erinnern, ist jedoch noch völlig offen. Zumal es neben U0126 oder Zebularin eine ganze Reihe von Wirkstoffkandidaten gibt, die zur Gedächtnislöschung eingesetzt werden könnten. Andere Experimente legen das Enzym Alpha-CAMK-II lahm, das in der Gedächtnisbildung involviert ist, sie stoppen die Proteinkinase M zeta, die für das Langzeitgedächtnis nötig ist, oder verändern AMPAR, einen Rezeptor in der Zellmembran von Nervenzellen der Amygdala, mit dessen Hilfe furchteinflößende Erinnerungen relativiert werden. Vermutlich gibt es also Dutzende von Möglichkeiten, in das Speichern von Erinnerungen einzugreifen.

Denn letztlich sind es nicht Gene oder Proteine, sondern die besonderen Verschaltungen von Nervenzellen, die Erinnerungen speichern, wie ein Experiment der Forschergruppe um Sheena Josselyn von der Universität von Toronto, Kanada, an Mäusen zeigte. Mit Hilfe eines gentechnischen Tricks schaltete Josselyn bestimmte, in die Gedächtnisbildung involvierte Nervenzellen in der Amygdala aus, sodass eine vorher gelernte negative Langzeiterfahrung dauerhaft gelöscht wurde.

Niemand weiß bislang, ob sich das menschliche Gehirn mit seiner unvergleichbar hoch entwickelten Gedächtnisleistung ähnlich einfach manipulieren lässt, wie Maus- oder Rattenhirne. Oder ob es überhaupt Substanzen gibt, die nur eine einzelne Erfahrung löschen können, ohne das restliche Gedächtnis eines Trauma-Patienten zu beeinträchtigen.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Darüber hinaus ist sie an der Verknüpfung von Emotionen mit Erinnerungen, der emotionalen Lernfähigkeit sowie an sozialem Verhalten beteiligt. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Empfohlene Artikel

Ist künstliches Vergessen ethisch legitim?

Aber selbst wenn die Pille des Vergessens ohne jegliche Nebenwirkungen zu haben wäre: Ist es überhaupt richtig und ethisch vertretbar, Gedächtnisse zu manipulieren? Selbst wenn es eine gute Sache zu sein scheint, traumatische Erlebnisse aus dem Gedächtnis zu löschen, kann man sich doch nicht sicher sein, dass mit der bösen Erinnerung auch all jene Spuren verschwinden, die das Erlebnis im Gedächtnis – oder wahlweise der Seele – hinterlassen hat. Verschwinden also mit der Ursache eines Traumas, der Erinnerung, auch die posttraumatischen Folgen?

Und welche Folgen hat es, wenn sich Menschen die schlechten Erinnerungen einfach wegspritzen lassen können wie Falten mit Botox? „Alle Erinnerungen, auch die schmerzvollen, erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie können uns helfen, die gleichen Fehler nicht zu wiederholen“, wird der Gedächtnisforscher Joe Tsien in einem Nature-Artikel zitiert.

Vom Wert des kulturellen Gedächtnisses

Selbst wenn im Fall einer posttraumatischen Belastungsstörung eine Erinnerung für den einzelnen Patienten qualvoll sein mag, so erfüllt sein Gedächtnis für die Gesellschaft doch eine wichtige Aufgabe. Beispielsweise als Zeuge in einem Prozess, der Täter bestraft und vielleicht sogar durch Abschreckung zukünftiges Unglück verhindert. Nicht umsonst spricht man von „kollektivem Gedächtnis“ und sicher wäre die Entwicklung Deutschlands und Europas anders verlaufen ohne die unzähligen und qualvollen Erinnerungen an Holocaust und zweiten Weltkrieg. Wie würde sich eine Welt entwickeln, in der die traumatischen Erinnerungen von Soldaten oder Zivilisten im Krieg einfach per Spritze oder Pille gelöscht werden könnten?

Versuche in diese Richtung sind längst Realität. Substanzen wie Propanolol, das unmittelbar nach einem traumatischen Erlebnis die emotionalen Spätfolgen reduzieren soll, werden seit Jahren getestet. Und das Interesse ist nicht allein caritativ, denn die posttraumatischen Verhaltensstörungen von Irak- und Vietnamveteranen verursachen allein in den USA Kosten von über vier Milliarden Dollar jährlich. Eine Pille, die wie der „Obliviate“-Zauber funktionierte, käme zweifelsohne billiger. Kritiker befürchten jedoch, dass solche Hilfsmittel den Druck von einer öffentlichen Debatte über die Folgen von Kriegen nehmen könnten.

So groß der Wunsch oft sein mag, Unangenehmes vergessen zu können, eine Welt ohne furchteinflößende und lehrreiche Erinnerungen hat sich nicht einmal Potter-Autorin Rowling vorstellen wollen.

Belastungsstörung

Belastungsstörung/-/stress disorder

Als Belastungsstörung wird in der Psychologie die pathologische Reaktion auf dauerhaften oder kurzfristig sehr hohen Stress wie bspw. bei Traumata bezeichnet. Unterschieden werden die akute Belastungsstörung, auch als Nervenzusammenbruch bezeichnet, und die posttraumatische Belastungsstörung. In beiden Fällen kommt es zu den gleichen Symptomen, wobei sie bei der akuten Belastungsstörung nicht länger als vier Wochen andauern.