Anatomie des Schlafes

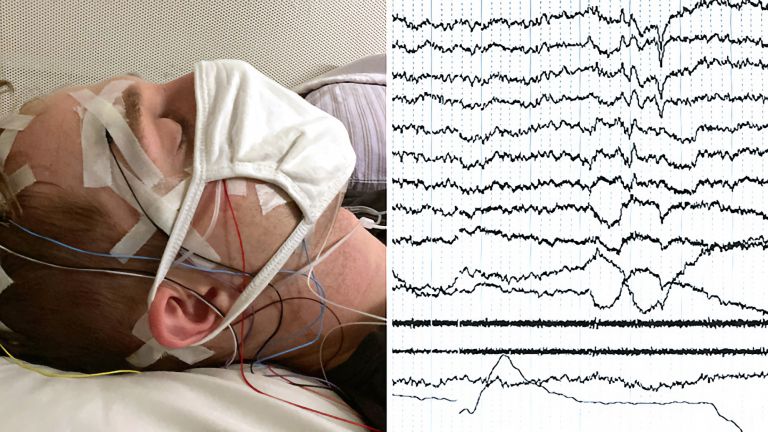

Es beginnt mit einem Gähnen, die Augen werden schwer. Von einem Zucken begleitet schlafen wir langsam ein. Der Körper ist ganz ruhig, doch was passiert jetzt im Gehirn? Im EEG zeigt sich, dass jede Schlafphase ganz charakteristische Muster zeigt.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Reto Huber

Veröffentlicht: 26.10.2012

Niveau: schwer

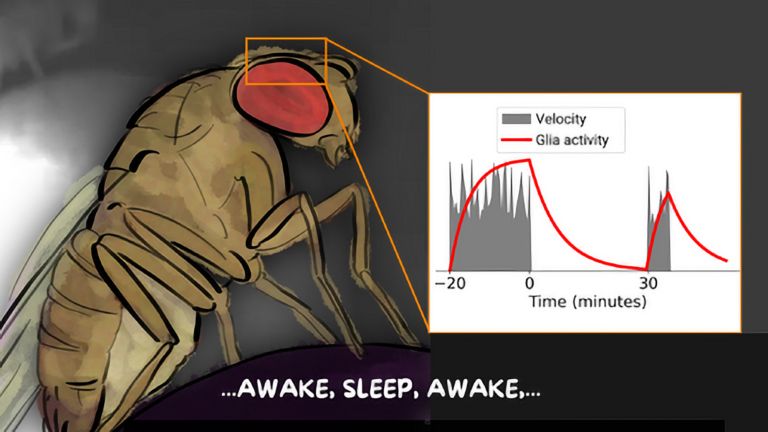

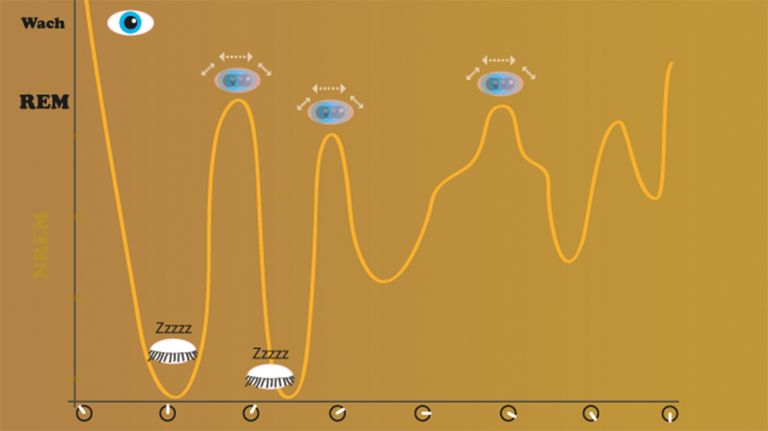

- Der Schlaf verläuft nach einem festgelegten Muster: Tiefschlafphasen werden von REM-Phasen abgelöst. Diese Zyklen wiederholen sich etwa vier bis fünf Mal.

- Mit der Elektroenzephalografie lässt sich der Schlafverlauf aufzeichnen, ohne ihn zu stören. Für jede Schlafphase gibt es charakteristische Wellenmuster.

- Der Schlafrhythmus des Menschen wird durch eine innere Uhr gesteuert. Der wichtigste Taktgeber ist das Tageslicht. Wird es langsam dunkler wird, schüttet das Gehirn Hormone aus, die müde machen. Gleichzeitig werden Prozesse heruntergefahren, die für das Wachsein zuständig sind.

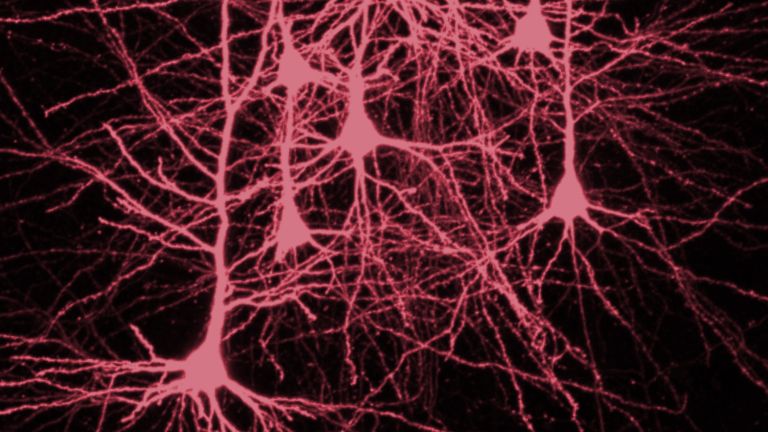

Wenn Nervenzellen arbeiten, bauen sie ein elektrisches Potenzial auf. Sie wandeln jedes Geräusch, jedes Bild, das wir wahrnehmen, genauso wie alle Informationen aus dem Inneren des Körpers in elektrische Impulse um und transportieren sie über Leitungsbahnen der Nervenzellen. Immer, wenn die Neuronen ihre Informationen weitergeben, entsteht ein Spannungsunterschied zwischen den Zellen. Und der lässt sich messen. Etwa 20 kleine Metallplättchen, so genannte Elektroden, die auf der Kopfhaut der Patienten verteilt werden, registrieren beim Elektroenzephalogramm (EEG) selbst kleinste Ströme. Da die Differenzen meist nicht groß sind – sie liegen in dem Bereich von einem Millionstel Volt – verstärkt ein spezielles Gerät die Signale und zeichnet sie auf. Gemessen werden Aktivitäten der Gehirnrinde, des Cortex. Auf einem Bildschirm lassen sich gut sichtbar wellenförmige Schwingungen und Spitzen beobachten. Je nach Aktivität des Gehirns sind schnelle Schwingungen sichtbar, also solche mit hoher Frequenz, oder langsame niedrigfrequente.

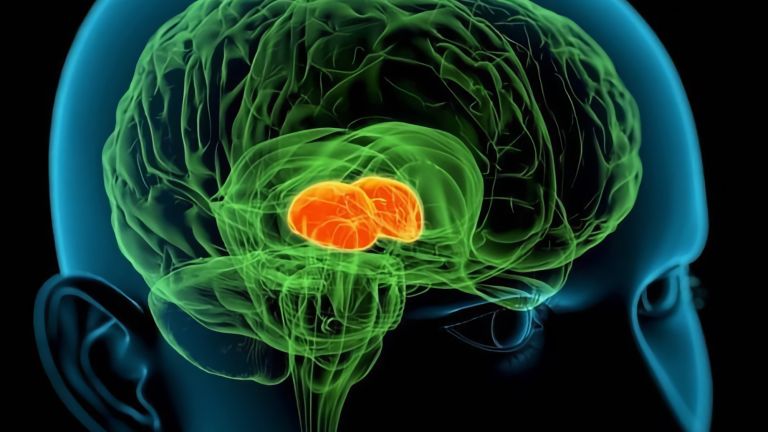

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Cortex bezeichnet eine Ansammlung von Neuronen, typischerweise in Form einer dünnen Oberfläche. Meist ist allerdings der Cortex cerebri gemeint, die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Im Tiefschlaf zeigen sich auf dem EEG zwei typische Muster auf dem Bildschirm: die K-Komplexe und die Schlafspindel. An den K-Komplexen lässt sich beobachten, dass selbst das schlafende Gehirn Reize aus der Umwelt wahrnimmt und darauf reagiert. Bei einem Tonsignal erscheinen beim EEG des Schlafenden diese weit ausladenden Wellen. Wie gut das funktioniert, zeigt ein Test: Nimmt man den eigenen Namen auf und lässt ihn sich in der Nacht vorspielen, reagiert das Gehirn mit einem besonders ausgeprägten K-Komplex. Der eigene Name wird offensichtlich auch im Schlaf erkannt.

Weitere Muster, die während des Schlafs auftreten, sind Schlafspindeln. Sie schützen den Schlaf, indem sie das Gehirn von Außenreizen abschirmen. Je häufiger das Gehirn diese charakteristische Aktivität zeigt, desto besser kann es wahrscheinlich störende und unwichtige Geräusche ausblenden.

Die moderne Schlafforschung begann mit einem Knall. Ernst Kohlschütter hatte sich 1862 für seine Doktorarbeit zur Aufgabe gemacht, das Schlafverhalten der Menschen zu untersuchen. Alles was er dafür brauchte, waren Zettel, Stift und mächtig Krach. Kaum waren seine Probanden eingeschlafen, wurden sie auch schon wieder unsanft aus ihren Träumen gerissen. Kohlschütter hatte neben ihrem Bett eine Schieferplatte installiert, auf die er mit einem Schallpendel donnerte.

Der Mediziner variierte die Lautstärke und den Zeitpunkt des selbstgebauten Wecksignals. Penibel notierte er, wie lange es nach dem Knall dauerte, bis seine Probanden sich regten. Je mehr Zeit verging, so schloss er, desto tiefer war zuvor der Schlaf gewesen. So fand er heraus, dass im Laufe der Nacht die Schlaftiefe sich änderte. Nach einigen Durchgängen zeigte sich eine Kurve. Eine Stunde nach dem Einschlafen war der Schlaf seinen Beobachtungen zufolge am tiefsten. Vor dem Aufwachen flachte er dagegen langsam ab.

Dem Gehirn bei der Arbeit zusehen

Mit seinen einfachen und wenig sensiblen Mitteln hatte Kohlschütter erstmals gezeigt, was noch heute gilt: Der Schlaf folgt einem bestimmten Rhythmus aus verschiedenen Phasen. Doch damals hatten die Wissenschaftler noch keinen Schimmer, was dann hinter der Schädeldecke passiert. Das änderte sich, als der Neurologe Hans Berger 1924 das Elektroenzephalogramm entwickelte, das EEG (siehe Infokasten). Damit können Forscher bei Probanden auf der Schädeldecke Spannungsunterschiede messen – und so Rückschlüsse auf die Aktivitäten des Gehirns, vor allem des Cortex, ziehen. Erstmals war es so auch möglich, dem Gehirn beim Schlafen zuzuschauen, ohne es zu stören.

Schnell stellten die Wissenschaftler fest, dass die Kurve der Schlafintensitäten von Kohlschütter sich auch in den EEG-Mustern wiederfand. Im Laufe einer Nacht lassen sich verschiedene Schlafstadien erkennen, die sich in einer fest gelegten Abfolge wiederholen. Wenn sich die Augen schließen, erscheinen bei einer EEG-Messung auf dem Bildschirm Wellen einer bestimmen Frequenz, so genannte Betawellen, die nach und nach in die langsameren Alphaschwingungen übergehen. Der Mensch ist im Stadium der Entspannung, aber noch hat das Bewusstsein die Kontrolle. Das ändert sich langsam, wenn die Einschlafphase beginnt. Das Bewusstsein wird zunehmend in Watte gehüllt und traumartige Eindrücke können auftauchen. Manche Menschen zucken jetzt mit Armen und Beinen. Nach etwa 15 Minuten beginnt der eigentliche Schlaf, der zunehmend tiefer wird. Das ist auch im EEG sichtbar, die Muster werden immer langsamer, auf Alpha-Frequenzen folgen die kleineren Theta-Frequenzen, bis schließlich in der ersten Tiefschlafphase vor allem Deltawellen sichtbar sind. Das Gehirn schottet sich jetzt besonders wirkungsvoll von der Außenwelt ab. Schlafende sind jetzt nur schwer zu wecken. Bei Wissenschaftlern ist für den Tiefschlaf auch die Abkürzung SWS gebräuchlich. Sie steht für „slow wave sleep“, also Schlaf mit langsamen EEG-Wellen.

Empfohlene Artikel

Im Traum geht die Logik schlafen

Nach etwa 90 Minuten ist es vorbei mit der Ruhe. Das EEG zeigt nun eine Mischung aus Alpha-, Beta-, Theta– und Delta-Wellen. Was ist das? Schlafen oder Wachen? Diese Zeit wird REM-Schlaf genannt und hat von beidem etwas. Das Gehirn verbraucht jetzt ungefähr so viel Energie wie im Wachzustand. Die Augäpfel rollen hektisch unter den geschlossenen Liedern hin und her, als versuchten sie, etwas zu erspähen. Daher stammt auch der Ausdruck „rapid eye movements“. Gleichzeitig wird mit Ausnahme der Atemmuskeln der Rest der willkürlichen Muskulatur komplett gelähmt. Weckt man Menschen in dieser Phase, dann berichten sie von besonders intensiven Träumen. Phantastische Geschichten von fliegenden Menschen und unglaublichen Wesen entstehen, ohne dass wir uns wundern. Denn während im Hirn die emotionalen Strukturen wie die Amygdala und die visuellen Zentren auf Hochtouren laufen, sind die logisch-analytischen Zentren des Gehirns runtergefahren. Zudem nehmen viele Forscher an, dass der Hippocampus die Ruhe nutzt, um die Informationen des Tages in das Langzeitgedächtnis zu übertragen. Lernen im Schlaf

Nun wechseln sich REM-Phasen mit Phasen tieferen Schlafs ab. Pro Nacht gibt es etwa vier bis sechs solcher Zyklen. Im ersten Zyklus dauert die REM-Phase nur ein paar Minuten an. Mit zunehmender Schlafdauer nimmt der Anteil je Schlafzyklus deutlich zu. In den Morgenstunden erreicht er bis zu 50 Minuten und mehr. Beim Übergang zur REM-Phase kann es zudem leicht passieren, dass man kurz aufwacht. Meist sind die kurzen Unterbrechungen bis zum Morgen jedoch schon wieder vergessen. Auch die Nicht-REM-Phasen verändern sich im Laufe der Nacht. Der Tiefschlaf zeigt sich vor allem in den ersten beiden Schlafzyklen; später überwiegen Phasen, die nicht ganz so tief sind.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Darüber hinaus ist sie an der Verknüpfung von Emotionen mit Erinnerungen, der emotionalen Lernfähigkeit sowie an sozialem Verhalten beteiligt. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Das Tageslicht gibt den Rhythmus vor

Die meisten Erwachsenen schlummern zwischen sieben und neun Stunden in der Nacht. Nach etwa 15 bis 17 Stunden der Wachheit am Tage geht es von vorne los und man wird wieder müde. Doch wieso lebt der Mensch eigentlich diesen 24-Stunden-Rhythmus? Der Körper wird durch eine innere Uhr gesteuert. Je länger man wach ist, desto schläfriger wird man. Zudem beeinflusst das Licht die Müdigkeit. Wird es gen Abend dunkler, registriert das vor allem ein winziger Nervenknoten dicht über der Kreuzung der beiden Sehnerven: Der suprachiasmatische Nucleus. Durch seine Anweisungen schüttet die Zirbeldrüse nun vermehrt von ihrem Schlaftrunk aus: das Hormon Melatonin. Der Körper kühlt um ein halbes Grad ab und die Müdigkeit sickert durch jede Ritze.

Gleichzeitig reagiert der Hypothalamus und produziert weniger von dem Hormon Orexin. Normalerweise führt der Stoff zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit. Bleibt er aus, wird man ruhiger. Auch andere Signale des Wachzustandes werden nun heruntergefahren. Die wichtigsten stammen von der Formatio reticularis, ein Netz aus Nervenzellen, das oberhalb vom Rückenmark im Hirnstamm sitzt.

Morgens gegen drei Uhr hat der Melatonin-Wert seinen Höhepunkt erreicht und nimmt langsam wieder ab. Nun sorgt eine weitere Zutat dafür, dass die Zeit des Schlafs langsam und sanft beendet wird: Der Körper schüttet das Wachmacherhormon Cortisol aus. Mittlerweile haben Schlafforscher, so genannte Somnologen, dutzende weitere Botenstoffe und Signale identifiziert, die am Übergang von Schlaf– und Wachzustand werkeln. Serotonin, Noradrenalin, Adenosin und auch die Sexualhormone spielen eine Rolle. Zudem nehmen Stoffe des Immunsystems Einfluss auf unsere Wachheit: Haben wir etwa eine Entzündung, dann wird Interleukin-1 ausgeschüttet. Das steuert nicht nur den Heilungsprozess, es wirkt auch einschläfernd. Daher schläft man auch so viel, wenn man krank ist und fiebert.

Wie viel ein Mensch schlafen muss, hängt von seinem Erbgut ab. Neuere Forschungen haben manche dafür verantwortliche Gene identifiziert. Das Erbgutschnipsel mit dem Namen DEC2 etwa sorgt dafür, dass einige Menschen mit nur wenigen Stunden Schlaf auskommen. Nur ganz verzichten können wir auf ihn nicht. Dann drohen schwere körperliche und geistige Störungen und irgendwann auch der Tod.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Reizen bzw. Informationen konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

Cortisol

Cortisol/-/cortisol

Ein Hormon der Nebennierenrinde, das vor allem ein wichtiges Stresshormon darstellt. Es gehört in die Gruppe der Glucocorticoide und beeinflusst im Körper den Kohlenhydrat– und Eiweißstoffwechsel, unterdrückt das Immunsystem und wirkt direkt auf gewisse Neuronen des zentralen Nervensystems.

zum Weiterlesen:

- Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung; URL: http://www.charite.de/dgsm/dgsm/ [Stand: 13.12.2012]; zur Webseite.

- Rainer K., Hans-Christian P., Armin K., Stefan S., Physiologie, Thieme, 2009.

- Robert S., Matthew W, The Neuroscience of sleep, Elsevier, 2009.