Der Weg des Kusses

Druck, Temperatur, Vibration – ein Kuss ist zunächst nur eine Mixtur sensorischer Informationen. Die komplette Sinneswahrnehmung entsteht erst in der Hirnrinde. Doch wie kommt ein Berührungsreiz in Bruchteilen von Sekunden von der Haut dorthin?

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Martin Lotze

Veröffentlicht: 20.09.2017

Niveau: schwer

- Beim Berühren oder Tasten wandeln Hautrezeptoren physikalische Reize in elektrische Signale um. Erst nach einer Weiterverarbeitung in der Gehirnrinde entsteht die komplette Sinneswahrnehmung.

- Dermatome sind Hautareale, die von einem Spinalnervenpaar innerviert werden. Über diese Spinalnerven erreichen alle sensorischen Impulse aus diesem Bereich das Rückenmark.

- Berührungs- und Vibrationsinformationen werden über die Hinterstrangbahn des Rückenmarks mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Metern pro Sekunde zum Gehirn geleitet.

- Schmerz- und Temperatursignale gelangen über eigenständige Rückenmarksbahnen zum Gehirn.

- Medulla oblongata und Thalamus sind Schaltstationen für Berührungsreize auf ihrem Weg zum somatosensorischen Cortex. Dort ist die Körperoberfläche in einem so genannten “Homunkulus” repräsentiert.

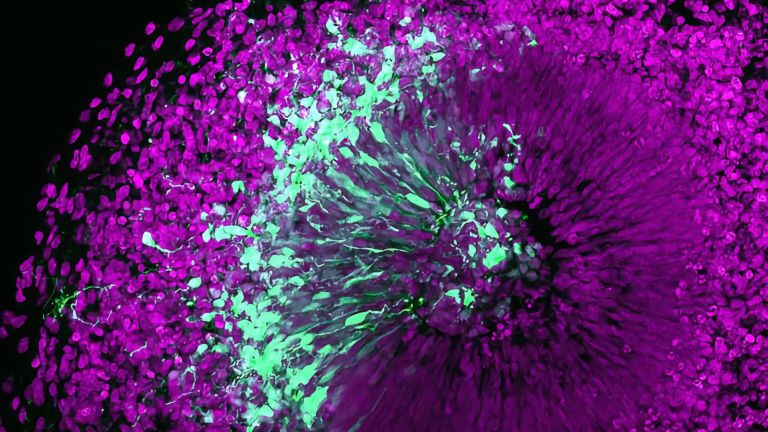

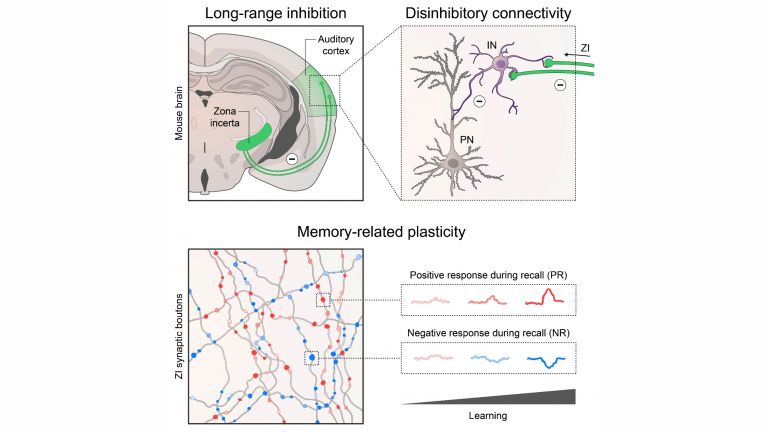

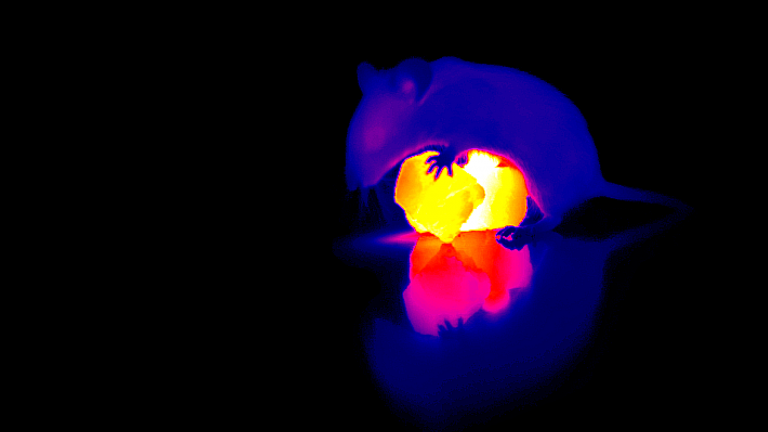

Nagetiere wie Maulwürfe und Mäuse besitzen im Gesicht Tasthaare, mit denen sie ihre Umgebung erfühlen können. Diese Haare sind üblicherweise dicker und fester als gewöhnliche Haare. In der Wand des Haarbalgs sitzen Tastsinneszellen, Rezeptoren, die Druck, Vibration und Berührung in elektrische Impulse umwandeln. Da der elektrische Code jedes Tasthaares im Gehirn der Nagetiere räumlich getrennt verarbeitet wird, können die Tiere räumlich wahrnehmen, ob sich rechterhand oder linkerhand von ihrer Schnauze ein Gegenstand befindet und wie er beschaffen ist.

Einige Tiere sind sogar in der Lage, ihre Tasthaare aktiv zu bewegen, da der Haarbalg von Muskeln umgeben ist. Mit den Schnurrhaaren registrieren sie feinste Luft- und Wasserbewegungen. Übrigens sind auch die feinen Haare in der Haut des Menschen von je fünfzig Rezeptoren umgeben, die es uns ermöglichen, Geschehnisse in der Umwelt wie etwa den Wind wahrzunehmen.

Die Weltöffentlichkeit bedauerte es. Nur eine gute Sekunde berührten sich die Lippen von Prinz William und Kate Middleton bei ihrer Hochzeit am 29. April 2011. Zu kurz, fanden viele. Da half auch ein zweiter, ebenso eilig hingeworfener Kuss nichts. Doch für das Gehirn der frisch Vermählten war auch diese flüchtige Zärtlichkeit, so viel ist gewiss, ein sensationelles Neuronengewitter.

Von den Sinneszellen rasen elektrische Signale über das Rückenmark ins Gehirn. In der Hirnrinde treffen sie auf ein neuronales Abbild der tastempfindlichen Körperpartie, also im Fall von William und Kate, der Lippen. Dort werden die einzelnen Reize zur Wahrnehmung eines Kusses zusammengefügt.

Die Sinne der Haut

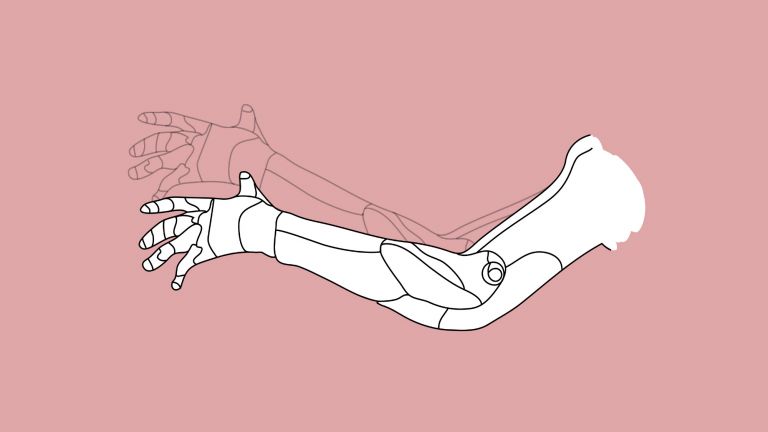

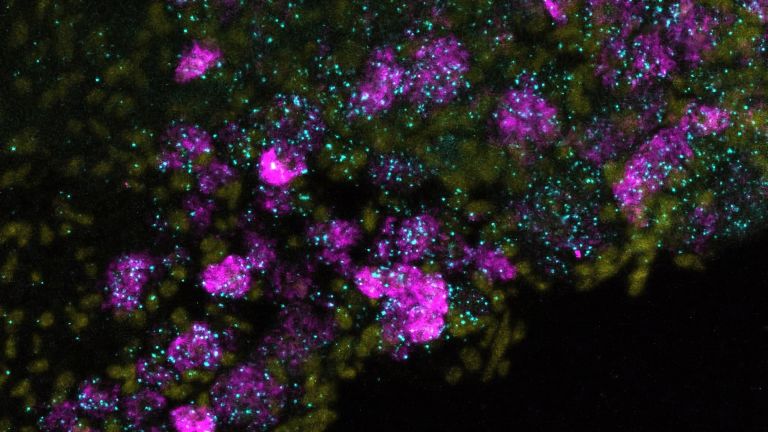

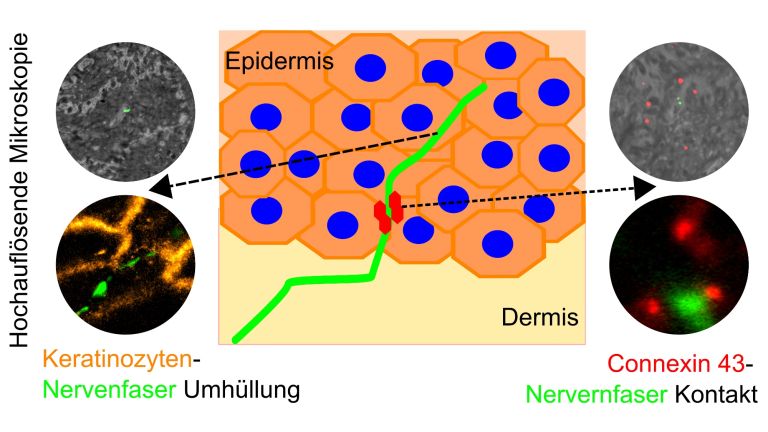

Noch besser als das Berührungsempfinden des Mundes ist der Tastsinn der Hände erforscht. Gut 15.000 Sinneszellen, auch “Rezeptoren” genannt, treten dort beim Greifen eines Gegenstands oder bei einem festen Händeschütteln in Aktion. Wenige Millimeter unter der Oberfläche, in der Leder- und der Unterhaut, empfangen sie gleich mehrere durch die Berührung bedingte mechanische Reize: Die physische Verformung, die Wärme der anderen Hand oder auch Vibration. Und weil unterschiedliche Aspekte der Berührung erfasst werden, gibt es auch vier Typen von Hautrezeptoren. Außenstelle des Gehirns

Dieses Sensoren-Quartett reicht aber nicht aus, um die Dauer des Begrüßungsrituals oder eines Kusses zuverlässig zu detektieren. Dafür unterscheiden sich die Rezeptortypen noch weiter: Manche reagieren insbesondere auf eine schnelle Reizänderung, etwa Bewegung, andere signalisieren einen gleichbleibenden Reiz. Erst diese Diversität an Rezeptoren macht es möglich, dass aus den einzelnen Informationen am Ende eine vielschichtige und damit exakte Wahrnehmung entsteht. Dabei hilft auch, dass jeder Rezeptor zwar ein bestimmtes Hautareal abdeckt, diese Einzugsbereiche sich aber mit denen anderer Rezeptoren überlappen, sodass sich ihre Informationen ergänzen.

Sensorische Bänder überziehen den Körper

Die unterschiedlichen Rezeptoren in der Haut haben eines gemeinsam: Alle wandeln physikalische Reize in elektrische Impulse um. Mechanische Informationen jagen dann als elektrischer Code mit 50 bis 80 Metern pro Sekunde – also schneller als auf jeder Autobahn – von der Hand über die Spinalnerven zum Rückenmark und von dort weiter zum Gehirn, wo die komplette Sinnesempfindung entsteht. Schmerz und Temperatur werden übrigens auf deutlich langsameren Fasern übermittelt. Dass wir uns trotzdem nicht schwer verbrennen, wenn wir einen Kochtopf streifen, liegt daran, dass über motorische Nervenzellen im Rückenmark sofort ein Reflex ausgelöst wird: Noch bevor wir den Schmerz der Hitze spüren, weil er im Gehirn angekommen ist, schnellt der Arm zurück. “Es würde zu lange dauern, bis unser Kopf diese Entscheidung gefällt hat”, erklärt Sinnesphysiologe Thomas Weiß von der Universität Jena.

Alle Informationen zu Berührungsreizen treffen zunächst über die Spinalnervenwurzel im Rückenmark ein. 31 dieser paarigen Spinalnerven gibt es – und bis auf den ersten verbindet jeder von ihnen ein bestimmtes Hautgebiet mit dem Rückenmark. Die sensorischen Signale, die bei einem Händedruck entstehen, münden beispielsweise immer im Bereich der Hals- und Brustwirbelsäule ein. Tritt einem der Tanzpartner auf den Fuß, wird dies an die unteren – die lumbalen und sakralen – Bereiche des Rückenmarks übermittelt. Jedem Rückenmarkssegment kann man somit eine bestimmte Hautpartie zuweisen, die vom rechten und linken Spinalnerv dieses Segments innerviert wird. Wie eine Reihe von Bändern ziehen diese so genannten Dermatome über die Körperoberfläche.

Empfohlene Artikel

Durch Mark und Hirn

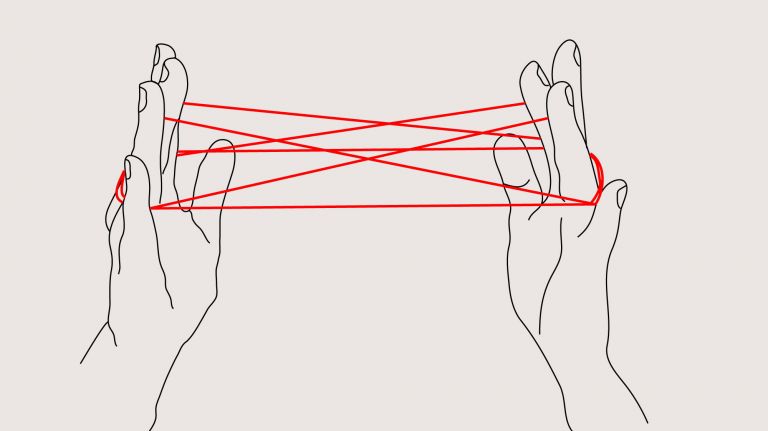

Vom Rückenmark aus gelangen die elektrischen Reize auf zwei möglichen Wegen ins Gehirn: Berührungs-, Druck- und Vibrationsinformationen werden über die Hinterstrangbahn auf der rückwärtigen Rückenmarksseite nach oben geleitet. Schmerz und Hitze kommen hingegen über den bäuchlings liegenden Vorderseitenstrang an. “Diese Trennung ist aus Sicht der Evolution klug”, erklärt Sinnesphysiologe Martin Grunwald von der Universität Leipzig. “Schmerz und Hitze können ein Warnsignal sein. Sie reisen deshalb auf einer anderen Informationsstraße als Druck und Vibration. Dank dieser sensorischen Ordnung können sie nicht in Konflikt geraten.”

Die Berührungsinformationen treffen im untersten Teil des Gehirns ein, der zum Stammhirn gehörenden Medulla oblongata. In den Hinterstrangkernen der Medulla oblongata wechselt das Signal dann die Seite. Ein Händeschütteln mit der rechten Hand wird also in der linken Hirnhälfte verarbeitet. Bemerkenswert: Eine einzige Nervenzelle mit ihrer extrem langen Faser genügt für die Reizweiterleitung von der Hand bis in die Medulla oblongata. Dank des direkten Drahtes ins Gehirn kommt jeder Händedruck rasend schnell im Oberstübchen an. Erst in der Medulla oblongata übernimmt eine zweite Nervenzelle das Staffelholz und beginnt mit der Weiterverarbeitung der sensorischen Daten.

Beim Küssen wird jedoch nicht die Verschaltung über das Rückenmark genutzt, sondern die zugehörigen elektrischen Signale rauschen über den Trigeminusnerv, der das Gesicht versorgt, direkt in die Medulla oblongata und von dort weiter. Unter anderem auch ins limbische System, in die Gefühlszentrale des Gehirns. “Deshalb ist jede Berührung der Lippen so emotional”, meint Grunwald.

Zusammenkunft im Gehirn

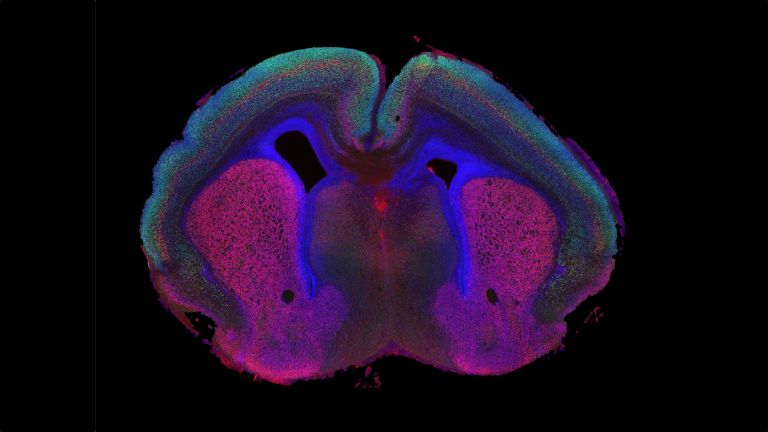

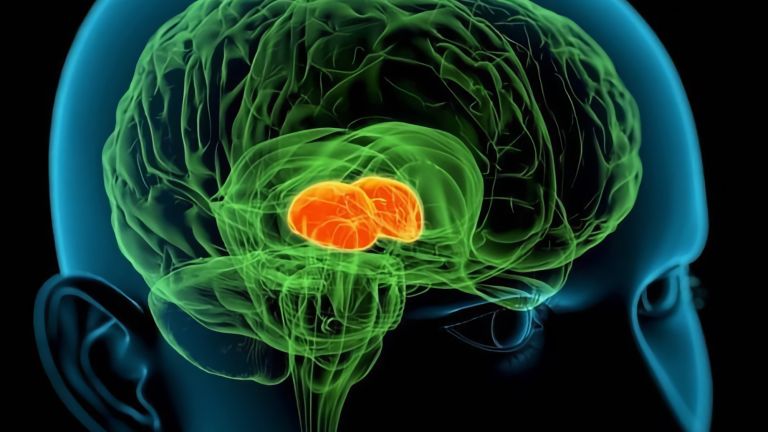

Frisch im Gehirn eingetroffen sind weder der Kuss noch der Händedruck am Ende ihres Weges durch das somatosensorische System. Vom Neuron der Hinterstrangkerne in der Medulla oblongata werden beide in Form elektrischer Codes zunächst dem Thalamus zugespielt. Dies ist das Eingangstor sämtlicher Sinneswahrnehmungen außer dem Geruchssinn. Im Thalamus übernimmt das dritte Neuron das elektrische Signal und reicht es postwendend an ein viertes weiter, dessen Axone in der Großhirnrinde enden. Und zwar im primären somatosensorischen Cortex. In diesem zum Scheitellappen gehörenden Bereich findet der komplexeste Schritt in der Verarbeitung somatosensorischer Informationen statt, der dann zur Wahrnehmung der kompletten Sinnesempfindung führt.

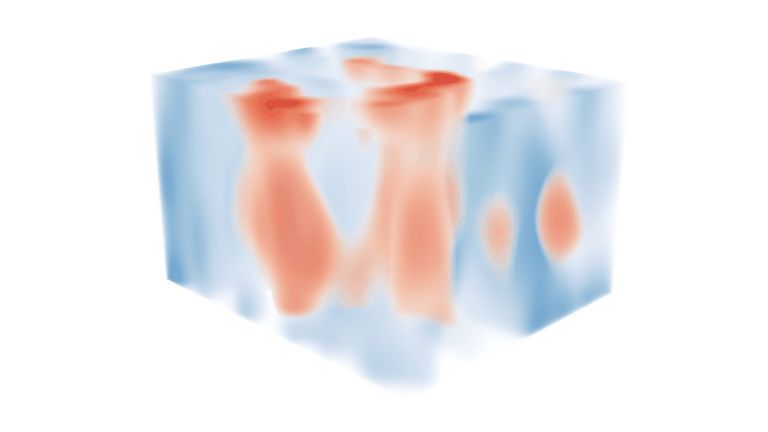

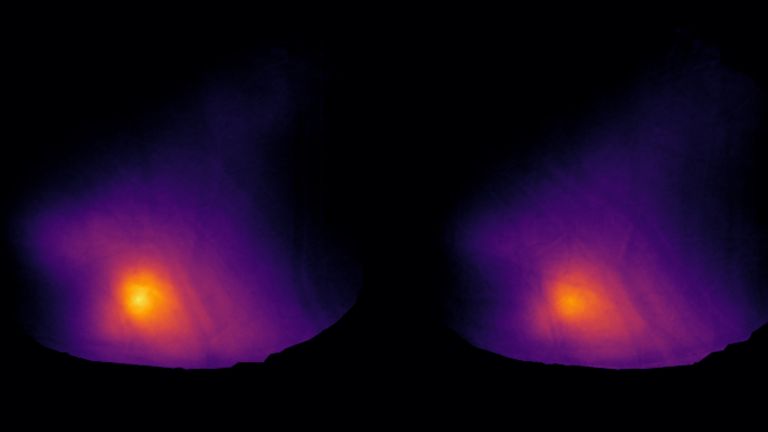

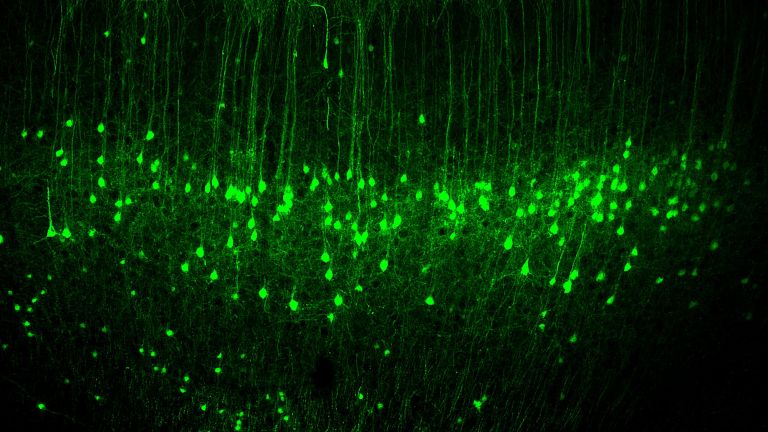

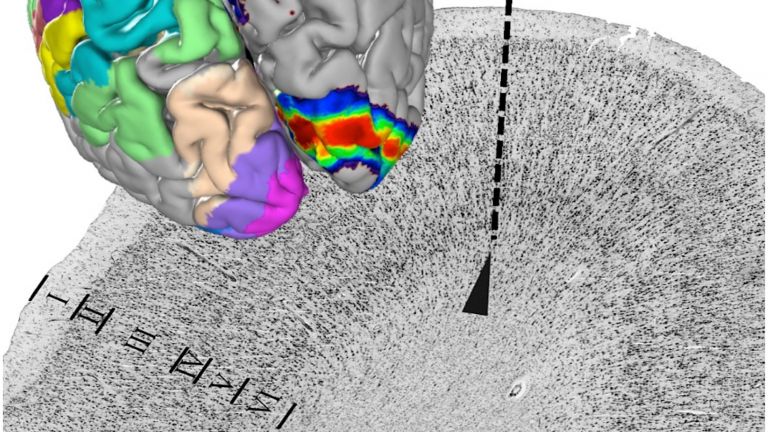

Der somatosensorische Cortex ist das bekannteste Beispiel für eine strenge Organisation der corticalen Repräsentation. Hier treffen alle Tastreize getrennt nach berührter Körperstelle ein. Die neuronalen Abbilder für benachbarte Zonen wie Hände und Arme liegen in der somatosensorischen Hirnrinde nebeneinander – ein Phänomen, das man als corticale Somatotopie bezeichnet. Allerdings nimmt die Region für die Verarbeitung von Reizen der Hände und der Lippen wie auch des Gesichtes weitaus mehr Hirnrinde ein als etwa der Bauch oder die Beine. Die corticale Repräsentation des Körpers deckt sich also nicht mit den tatsächlichen Proportionen. Besonders feinsinnige Bereiche mit vielen Rezeptoren wie die Hände und die Lippen sind im somatosensorischen Cortex überdimensional vertreten.

Der kanadische Neurochirurg Wilder Penfield (1891 – 1976) nannte dieses innere somatotope Abbild des Menschen in scherzhafter Manier “Homunculus”. Ein comic-haftes Menschlein mit riesigen Händen, gigantischem Gesicht und wulstigen Lippen starrt seither Studenten aus Lehrbüchern der Sinnesphysiologie entgegen. Dieses corticale Abbild der Körperoberfläche ermöglicht es, eine Berührung räumlich zuzuordnen – ein Streicheln des Bauches von einer streifenden Berührung der Hand zu unterscheiden.

Dabei finden sich unterschiedliche Homunculi im primär somatosensorischen Kortex der wiederum aus vier, hinsichtlich ihrer Cytoarchitektur unterschiedlichen, Brodmann Arealen besteht. Hier ist das Brodmann Areal 3b der erste kortikale Anlaufort für taktile Reize und der Homunculus ist hier am präzisesten für den Ort der Berührung am Körper spezifiziert.

Vor allem, wenn man nicht nur passiv berührt wird, sondern selbst etwas anfasst, aktiviert das neben den vier sensorischen Homunculi noch viele weitere Regionen der Großhirnrinde – um die Tastsignale zu dechiffrieren und zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Wird beispielsweise der an den somatosensorischen Cortex hinten angrenzende Bereich des Scheitellappens verletzt, können die Betroffenen bei geschlossenen Augen keinen Gegenstand mehr ertasten. Manche Schlaganfallpatienten leiden unter dieser “Astereognosie”.

In den meisten Fällen hat aber der Kuss oder der Händedruck sein primäres Ziel erreicht, wenn aus den dazugehörigen Sinnesinformationen eine Wahrnehmung entstanden ist. Vielleicht wird dann das Staffelholz an den motorischen Cortex, die Bewegungszentrale des Gehirns, weitergegeben, die eine körperliche Reaktion einleitet. Nach der Begrüßung stecken wir die Hand womöglich in die Hosentasche. Nach dem Kuss winkt Kate tausenden Zuschauern vom Balkon des Buckingham-Palastes zu.

Veröffentlichung: am 23.08.2011

Aktualisierung: am 20.09.2017