Kosten-Fahndung im Gehirn

Am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich verfügen die Forscher über ein eigenes neurowissenschaftliches Labor. Mit ihm wollen sie den Mechanismen menschlicher Entscheidungen auf die Spur kommen. Ein Blick hinter die Kulissen.

Veröffentlicht: 12.10.2011

Niveau: mittel

- Um ökonomische Entscheidungen und damit einen zentralen Faktor menschlichen Sozialverhaltens besser zu verstehen, vereint das Zürcher SNS-Lab alle relevanten neurobiologischen Untersuchungsmethoden.

- In einer aktuellen Studie geht es um die Schaltkreise im Gehirn, die verschiedene ökonomische Kosten verrechnen – im Versuch getestet werden körperliche Anstrengung und Risiko.

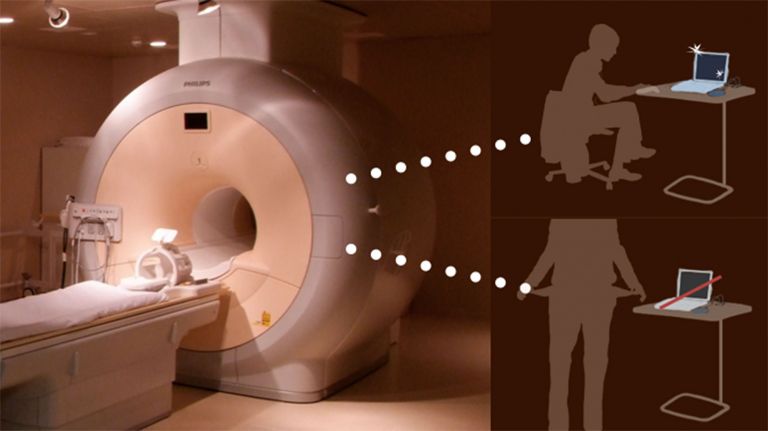

- Die Untersuchung im Tomografen erlaubt in gewissem Sinne, dem Gehirn live bei der Arbeit zuzuschauen.

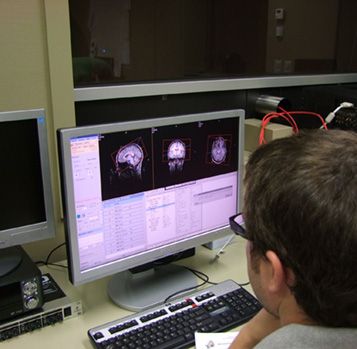

- Bis zu relevanten Ergebnissen und den bekannten Gehirnscan-Bildern mit Darstellung der aktiven Regionen ist es trotzdem ein weiter Weg: Die Daten müssen mit komplexen Methoden aufbereitet, vergleichbar gemacht und schließlich statistisch ausgewertet warden.

Der Weg zu den innersten Geheimnissen der menschlichen Autonomie führt unter die Erde, durch lange Gänge und an einer Sicherheitsschleuse vorbei. Christopher Burke, ein eher ruhiger Mann mit braunen Haaren und markanter Brille, zückt seine elektronische Zugangskarte und betritt das „Social and Neural Systems Laboratory“, kurz SNS-Lab, der Universität Zürich. Der 27-jährige Nachwuchswissenschaftler läuft durch einen holzgetäfelten Gang bis in die Kommandozentrale des Kernspintomographen, wo Kollegen gerade laufende Messungen einer eigenen Studie überwachen. Auch Burke will hier Messungen vornehmen. Bis er Probandin Nummer 23 – die letzte seiner aktuellen Versuchsreihe – in den Gehirn-Scanner schieben wird, hat er noch eine gute halbe Stunde.

Warum handeln Menschen so wie sie handeln? Welche Motive kommen bei Entscheidungen zum Tragen? Antworten verspricht die Neuroökonomie, die Fragestellungen und Methoden aus der Wirtschaftsforschung mit den Mitteln der Hirnforschung kombiniert, etwa der funktionellen Kernspin– oder Magnetresonanztomografie (fMRT). So können die Forscher herausfinden, welche Gehirnareale bei bestimmten Entscheidungsprozessen die Schlüsselrolle spielen. Der britische Nachwuchswissenschaftler Christopher Burke untersucht, wie das Gehirn Kosten-Nutzen-Abwägungen bewerkstelligt. Sein wichtigstes Utensil dafür liegt vergraben unter einem Computer-Tisch.

Magnetresonanztomographie

Magnetresonanztomographie/-/magnetic resonance imaging

Ein bildgebendes Verfahren, das Mediziner zur Diagnose von Fehlbildungen in unterschiedlichen Geweben oder Organen des Körpers einsetzen. Die Methode wird umgangssprachlich auch Kernspin genannt. Sie beruht darauf, dass die Kerne mancher Atome einen Eigendrehimpuls besitzen, der im Magnetfeld seine Richtung ändern kann. Diese Eigenschaft trifft unter anderem auf Wasserstoff zu. Deshalb können Gewebe, die viel Wasser enthalten, besonders gut dargestellt werden. Abkürzung: MRT.

Neurobiologische Tatsachen contra ökonomisches Modell?

Burke kramt ein wenig herum und fördert ein dickes rotes Kabelbündel zutage, das an einen Rechner angeschlossen ist. Am anderen Ende der zwei Leitungen hängen solide Kunststoffgriffe, die sich zusammendrücken lassen. Es sind Kraftmesser, die registrieren, wie fest man sie zusammendrückt. Auf einem der beiden klebt ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift „600 Newton“ — das Maß einer Kraft, die einem Gewicht von etwa 60 Kilo entspricht. „Den ganz zusammenzudrücken, ist ganz schön schwer,“ sagt Burke. Mit den beiden Kraftmessern wird Nr. 23 nachher in den Scanner geschickt. Ihr steht eine schweißtreibende Aufgabe bevor.

Die Probandin, eine zierliche Soziologie-Studentin, ist mittlerweile eingetroffen. Sie hat eine Einverständniserklärung zur Studienteilnahme unterschrieben, ein „MR-Infoblatt“ ausgehändigt bekommen und auf dem zweiseitigen Sicherheitsfragebogen Auskunft über frühere OPs, Insulinpumpen, Prothesen, Piercings und Tattoos gegeben. Lauter Kreuze bei „Nein“, Burke ist zufrieden. Nur Kontaktlinsen trägt Nummer 23 — auch die müssen raus: Der Forscher greift nach einem Plastik-Gestell, das an eine Labor-Schutzbrille erinnert, und sucht in einem Plastikkoffer nach den Gläsern mit der nötigen Korrekturstärke.

Die Probandin zieht währenddessen nebenan die garantiert metallfreie Versuchskleidung an. Erst danach darf sie durch die schwere Tür gehen, hinter der, getaucht in schummriges Licht, die ergonomisch geschwungene Riesenröhre des Tomografen mit der Decke zu verschmelzen scheinen. Nummer 23 legt sich auf die bereitstehende Liege, in jeder Hand einen der Kraftmesser. Gehörschutz, Kniekeil und eine Decke über den Füßen müssen als Komfort reichen – und ganz wichtig: „Nicht den Kopf bewegen!“ Per Knopfdruck fährt Christopher Burke seine Probandin in die Röhre und geht zurück in die Kommandozentrale. Über die Sprechanlage kündigt er den Testlauf an.

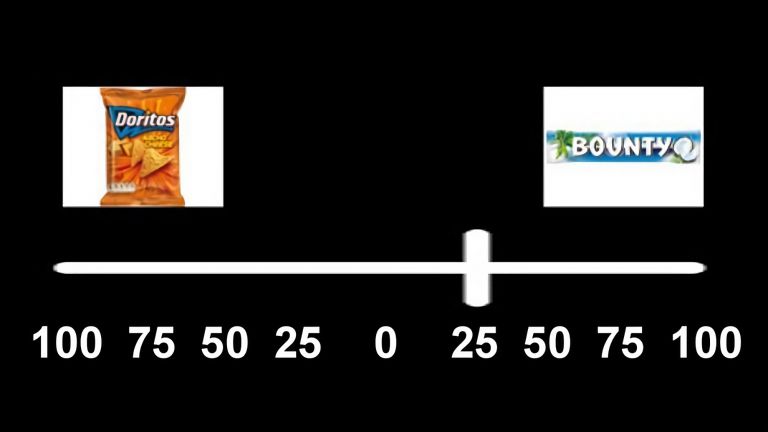

In der MRT-Röhre läuft nun ein Spiel, das Christopher Burke eigens programmiert hat. Ein Beamer im Nebenraum projiziert durch eine Wandöffnung simple Balkengrafiken. Nummer 23 sieht daran, wie viel Rappen – 100 Rappen ergeben einen Schweizer Franken – sie in der folgenden Runde verdienen kann und welche Anstrengung der Preis dafür ist. Vor jedem Spiel muss sie angeben, wie viel Geld aus ihrem Vermögen sie einsetzen will, um an der Runde teilzunehmen – das macht sie mit dem Griff in ihrer rechten Hand. Anschließend generiert der Computer eine Zufallszahl zwischen 0 und 100. Liegt das Gebot der jungen Frau darüber, so darf sie die Runde spielen. Nun kommt der 600-Newton-Griff in der linken Hand zum Einsatz: Nur wenn die Probandin mindestens die geforderte Kraft erzeugt, bekommt sie den versprochenen Geldbetrag gutgeschrieben. Das alles dauert nur wenige Sekunden und beginnt dann wieder von vorn.

Von Hyänen und Menschen

Burke sitzt derweil in einem Nebenraum und starrt auf die Monitore vor ihm. „Wir wollen herausfinden, wie das Gehirn verschiedene ökonomische Kosten verarbeitet“, erklärt er. Kosten sind dabei alles, was für eine mögliche Belohnung aufgewendet werden muss: etwa Anstrengung, Geduld, Geld oder Verlustrisiko. In der gängigen ökonomischen Theorie werden diese unterschiedlichen Kosten über einen Kamm geschert und alle miteinander zu einer Zahl verrechnet. Burkes jedoch hält es für möglich, dass die verschiedenen Kostenarten vom Gehirn in unterschiedlichen Schaltkreisen verarbeitet werden, was bedeuteten würde, dass die ökonomische Theorie die Sache bisher zu stark vereinfacht hat.

Warum nun gerade Anstrengung? „Jeden Tag steht man vor der Frage, ob eine Belohnung die Anstrengung wert ist“, sagt Burke. „Auch die Hyäné in der Savanne sieht ein mögliches Beutetier und muss sich entscheiden: jagen oder nicht.“ Trotzdem sei der Anstrengung – anders als etwa der Bereitschaft, Geld auszugeben – in der Forschung bisher wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden. Wenn, dann habe man Probanden höchstens geistige Leistungen abverlangt, sie etwa Rechenaufgaben lösen lassen, so Burke: „Aber das lässt sich offensichtlich nicht so gut auf nichtmenschliche Tiere übertragen.“

Burke liegt aber an Ergebnissen, die universell gültig sind – also möglichst nicht nur im Bezug auf den Menschen. Denn er sieht sich selbst im Wesentlichen als Gehirnforscher. Die wirtschaftliche Seite der Neuroökonomie ist ihm dabei Vehikel: „Ökonomie liefert gute Werkzeuge, um herauszufinden, wie das Gehirn Wahlmöglichkeiten bewertet,“ sagt er. „Cool“ findet Burke daran, dass die ökonomischen Methoden ihm ein streng quantitatives Arbeiten erlauben: Ob Kosten, Belohnung oder subjektive Wertzumessung, alles kann exakt beziffert werden. Etwas, das Burke anderswo in der Gehirnforschung mitunter vermisst. Er wedelt mit einem Paper, dass vor kurzem bereits eine ähnliche Fragestellung wie die seine verfolgt hat. Die französischen Kollegen wählten den Anblick erotischer Frauenfotos als Belohnung– „Nicht wirklich quantitativ“, lautet Burkes Urteil.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Bewusstseinsinhalten konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

Neuroökonomie

Neuroökonomie/-/neuroeconomics

Bezeichnung für ein Forschungsfeld an der Schnittstelle zwischen Neurowissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Psychoogie. Übergeordnetes Ziel der Neuroökonomie ist zu verstehen, wie Menschen ökonomische Entscheidungen treffen. Dazu untersuchen Neuroökonomen, was in der Entscheidungsfindung im Gehirn passiert. Zu diesem Zweck greifen sie häufig auf Versuchsanordnungen aus der Spieltheorie zurück, bei denen es meist um den Gewinn oder Verlust von Geld geht. Die Gehirne ihrer Probanden untersuchen sie vor allem mit bildgebenden Vefahren. Die Neuroökonomie ist ein sehr junger Forschungszweig, der auf großes gesellschaftliches Interesse stößt.

Empfohlene Artikel

Finanziert durch private Förderer

Erst 2010 wurde das SNS-Lab, das im Keller des Zürcher Universitätsspitals liegt, offiziell mit einem Fachsymposium eingeweiht. Begonnen hatte seine Geschichte 2007; verwoben ist sie mit dem Namen Ernst Fehr. Dieser ist Direktor des Departments of Economics (Institut für Volkswirtschaftslehre) und einer der Totengräber des „homo oeconomicus“. Denn dass reale Menschen in Wirtschaftsdingen immer rational und im Sinne der Maximierung ihres persönlichen Nutzens entscheiden, haben Forscher wie Fehr inzwischen klar widerlegt – und gerade dadurch der Verhaltens- und der Neuroökonomie das Feld bereitet.

2007 besuchte Fehr den Schweizer Industriellen Branco Weiss. Auch dieser erwies sich als kein typischer homo oeconomicus, sondern ließ sich dafür begeistern, viel Geld herzugeben, damit ein Zentrum zur Erforschung einer neuen, menschlicheren Ökonomie geschaffen werden konnte – eben das SNS-Lab. Zusätzlich zum MRT bietet es die Infrastruktur zur elektromagnetischen Stimulation bestimmter Hirnregionen, für EEG-Studien, Verhaltensexperimente mit Gruppen und für pharmakologische Untersuchungen. Damit seien die für die Untersuchung der Gehirnfunktionen am Menschen momentan relevanten Methoden unter einem Dach vereint, freut sich Burkes Chef Philippe Tobler, einer von fünf direkt am Labor beteiligten Professoren.

Neuroökonomie

Neuroökonomie/-/neuroeconomics

Bezeichnung für ein Forschungsfeld an der Schnittstelle zwischen Neurowissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Psychoogie. Übergeordnetes Ziel der Neuroökonomie ist zu verstehen, wie Menschen ökonomische Entscheidungen treffen. Dazu untersuchen Neuroökonomen, was in der Entscheidungsfindung im Gehirn passiert. Zu diesem Zweck greifen sie häufig auf Versuchsanordnungen aus der Spieltheorie zurück, bei denen es meist um den Gewinn oder Verlust von Geld geht. Die Gehirne ihrer Probanden untersuchen sie vor allem mit bildgebenden Vefahren. Die Neuroökonomie ist ein sehr junger Forschungszweig, der auf großes gesellschaftliches Interesse stößt.

Magnetresonanztomographie

Magnetresonanztomographie/-/magnetic resonance imaging

Ein bildgebendes Verfahren, das Mediziner zur Diagnose von Fehlbildungen in unterschiedlichen Geweben oder Organen des Körpers einsetzen. Die Methode wird umgangssprachlich auch Kernspin genannt. Sie beruht darauf, dass die Kerne mancher Atome einen Eigendrehimpuls besitzen, der im Magnetfeld seine Richtung ändern kann. Diese Eigenschaft trifft unter anderem auf Wasserstoff zu. Deshalb können Gewebe, die viel Wasser enthalten, besonders gut dargestellt werden. Abkürzung: MRT.

Vorläufiges Ergebnis: 62 Franken – und ein Berg Daten

Nummer 23 hat inzwischen einige Spiele absolviert, die Mühen sind ihr anzusehen. Eine kleine Abwechslung bieten ihr Risikorunden, wo es statt um körperliche Anstrengung um die Bewertung einer Option mit ungewissem Ausgang geht. „Die meisten anderen Studien hier sind für die Probanden wahrscheinlich unterhaltsamer“, gibt Burke zu. Aber es geht ja nicht um Spielspaß, sondern um Geld – und um Vorgänge im Gehirn, die bei fMRT-Aufnahmen systembedingt nur dann statistisch befriedigend dingfest gemacht werden können, wenn hunderte Einzelmessungen vorliegen. Also erspielt Nr. 23 Runde um Runde und Rappenbetrag um Rappenbetrag das Honorar für ihre Versuchsteilnahme, während der Tomograph alle zwei Sekunden mit schrillem Kreischen eine dreidimensionale Aufnahme macht, die auch den Sauerstoffgehalt des Bluts widerspiegelt und so letztlich Rückschlüsse erlaubt, welche Hirnareale in diesem Moment besonders aktiv sind.

Burke selbst ist nun, da er endlich die Früchte seiner monatelangen Überlegungen und Vorbereitungen einfährt, weitgehend zur Untätigkeit verdammt. Der Messvorgang ist die Domäné der Computer. Burke wippt mit Daumen und Fingern einen Bleistift hoch und nieder und beobachtet den Monitor. Während anderswo in der Stadt unter dem Schutz des Schweizer Bankgeheimnisses große Summen so diskret wie möglich angelegt und vermehrt werden, kann er hier einem Menschen bei seinen Finanzentscheidungen live ins Gehirn blicken. Freilich ist in den verschwommen-grauen Bildern, die über den Monitor huschen, nicht viel zu erkennen — selbst für Profis wie Burke. „Momentan schaue ich nur, ob sich die Probandin bewegt, weil das schlecht für die Qualität der Daten wäre.“

Erst nach Abschluss dieser letzten Messung wartet, drei Tram-Stationen weiter, der eigentliche Berg an Arbeit. Ein Rechner mit statistischer Spezialsoftware steht dort in Burkes Büro. Glätten, normalisieren, ausrichten: So heißen nur einige der Schritte, die der Neurowissenschaftler mit den Daten jeder einzelnen Versuchsperson durchführen muss. Und das ist nur die Vorbereitung. Danach beginnt die Analyse, die hunderte Messungen an knapp zwei Dutzend Gehirnen letztlich zu einem Ergebnis gerinnen lässt, das so gerne in Form der bekannten bunten Gehirnscan-Bilder veranschaulicht wird: Wo waren die vermessenen Gehirne im Mittel aktiv, als sie die geforderten Anstrengungen bewerteten? Wo, als sie die Risiko-Optionen abwägten? Und unterscheiden sich diese beiden Ergebnisse?

Schließlich geht Christopher Burke nach rund drei Stunden im fensterlosen SNS-Lab zurück durch die langen Gänge. Die Abendsonne taucht Zürich in weiches Gelbrot. Bevor schließlich Licht in die Vorgänge kommt, die sich während des Versuchs in den Gehirnen der Probanden abgespielt haben, wird Nummer 23 die erspielten 62 Franken längst ausgegeben haben.

zum Weiterlesen:

- Homepage des SNS-Lab; URL: http://www.sns.uzh.ch/index.html [Stand: 09.10.2012]; zur Webseite

- Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni Zürich; URL: http://www.econ.uzh.ch/index_de.html [Stand: 07.12.2012]; zur Webseite

Sie haben sehr interessant beschrieben, wie Mechanismen menschlicher Entscheidungen getrofen werden. Trotzdehm, fällt mir schwer zu glauben, dass Kernspin-oder Magnetresonanztormografie dieseFrage beantworten kann. Denn wie ich mich entscheide, hängt von vieles ab.

Ich kann zb Heute anders entscheiden,als Morgen.

Ich kann Heute Etwas ablehnen, wofür ich Gestern gekämpft habe.

Ich kann mich für Etwas entscheiden wenn mir wenig,dafür andere Menschen Etwas bringt.

Weiß man sicher ob Kernspin- oder Magnetresonanztormografie keine Schaden verursachen in Gehirn ?