Musik ist das Brot unseres Geistes

Was Musik in unseren Gehirnen bewegt, ist derzeit eines der ergiebigsten Forschungsfelder überhaupt. Ihre Verbindung zur Sprache, zum Lernen von Kindern und unserem Sozialverhalten fasziniert – und noch viel aufregender ist, wie Musik sich zur Behandlung von Hirnleiden bewährt bis hin zur möglichen Therapie von Alzheimer. Wo liegen die Grenzen? Die Frage ist offen. Wir sehen nur, dass im „Betriebssystem“ unseres Ichs noch viel Unentdecktes verborgen ist.

Veröffentlicht: 24.02.2015

Niveau: mittel

- Musizieren verändert das Gehirn und führt zu einer besseren Vernetzung und zu effizienter Arbeitsweise der sensorischen, motorischen und emotionalen Zentren des Gehirns.

- Diese Effekte sind besonders gut ausgeprägt bei Musikern, die in früher Kindheit begonnen haben, mit Freude und intensiv zu üben. Sie beruhen auf der Fähigkeit des Nervensystems, sich plastisch an Spezialanforderungen anzupassen.

- In ungünstigen Fällen, insbesondere bei genetischer Veranlagung kann Über-Üben allerdings auch zu einem Verlust der Feinmotorik führen, wie dies bei der Musiker-Dystonie der Fall ist.

- Neuroplastizität hat aber auch positive Transferwirkungen auf Spracherwerb, Gedächtnis und Aufmerksamkeitssteuerung und kann therapeutisch als neurologische Musiktherapie in der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten und Parkinson-Erkrankten eingesetzt werden.

Prof. Dr. Eckart Altenmüller studierte Medizin in Tübingen, Paris und Freiburg und zeitgleich Querflöte an der Musikhochschule Freiburg. Nach dem Konzertexamen wurde er Facharzt für Neurologie und habilitierte sich an der Universität Tübingen. Seit 1994 leitet er das Institut für Musikphysiologie und Musiker-Medizin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Er erforscht die Auswirkungen des Musizierens auf das Gehirn und die Therapiepotenziale. 2013 erhielt er den Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen.

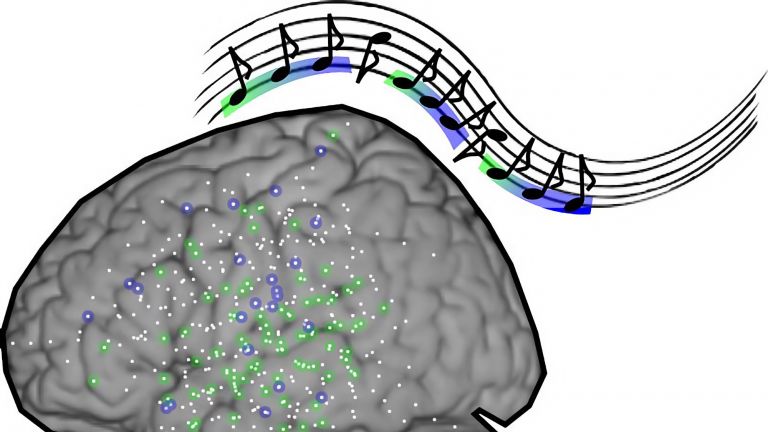

„Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.“ Mit diesem Satz irrt Einstein. Seine Haltung ist zwar sympathisch, aber neurowissenschaftlich falsch. Musik hören, sich zur Musik zu synchronisieren und Musik zu machen, gehören mit zu den kompliziertesten menschlichen Leistungen, und ein Rückenmark genügt da bei weitem nicht. Im Gegenteil, vielleicht sind es sogar die einzigen Aktivitäten, bei denen das gesamte Gehirn beteiligt werden kann – kann, weil Vernetzungen und anatomische Anpassungen bei jedem Menschen unterschiedlich sind. Unser musikalisches Gehirn wird durch unseren Umgang mit Musik geprägt, und der ist immer ein sehr persönlicher. Das musikalische Gehirn ist ein Abbild der musikalischen Biographie.

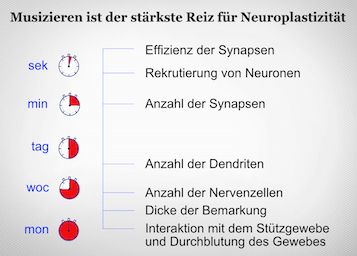

Und damit kommen wir schon zu der Frage, was wir durch die Erforschung der Hirnaktivität beim Musikhören und Musizieren gelernt haben. Dazu will ich etwas ausholen: Mitte der achtziger Jahre konnten wir als Erste die unterschiedliche Hirnaktivität beim Musikhören von Berufsmusikern und von musikalischen Laien zeigen. Musiker aktivierten beim konzentrierten Hören von Musik überwiegend den linken Schläfenlappen, Laien den Rechten. Es stellte sich die Frage, ob sich unser Gehirn durch musikalisches Lernen umstrukturiert oder ob nur diejenigen Musiker werden, die mit der linken Hirnhälfte hören. Das wussten wir damals noch nicht, aber heute wissen wir, dass sich das Gehirn durch Musizieren verändert. Die Anpassung der Hirnstruktur und der Hirnfunktion an Spezialaufgaben wird Neuroplastizität genannt und entsteht, wenn wir von früher Kindheit an lange, intensiv und freudig etwas tun, das genaue Wahrnehmungen und sehr präzise motorische Aktionen erfordert. Sind derartige Handlungen auch noch überprüfbar, und werden bei Gelingen belohnt, bei Misslingen gesellschaftlich „bestraft“, dann werden neuroplastische Anpassungen ganz besonders deutlich. Mit diesen langen Sätzen habe ich die Lebenswelt der Musiker umschrieben. Musiker sind optimale Kandidaten für die Erforschung der Neuroplastizität, denn sie erfüllen nicht nur diese Bedingungen, sondern man kann ihr Verhalten sogar gut messen, etwa die Genauigkeit des Tonleiterspiels oder die Geschwindigkeit der Bogenbewegungen. Außerdem hat man sehr gute Vergleichsmöglichkeit zwischen Experten, eben den Hochprofis, die häufig über 50.000 Stunden am Instrument verbracht haben, Amateuren, die zwischen 2.000 und 10.000 Stunden gespielt haben, und den so genannten Nicht-Musikern, die kein Instrument erlernt haben. Und dann gibt es noch einen weiteren großen Vorteil: Musikforschung interessiert fast jeden, denn für die meisten ist Musik ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Und die Forscher, meist selbst Musiker, sind begeistert von ihrem Untersuchungsgegenstand. Dank der Mariani-Stiftung in Italien können sich die Wissenschaftler nun alle drei Jahre auf den Kongressen „The Neurosciences of Music“ austauschen und ihre Freundschaften vertiefen. Beim ersten Treffen 1999 in Japan waren wir etwa vierzig Teilnehmer, beim letzten in diesem Jahr in Dijon über vierhundert.

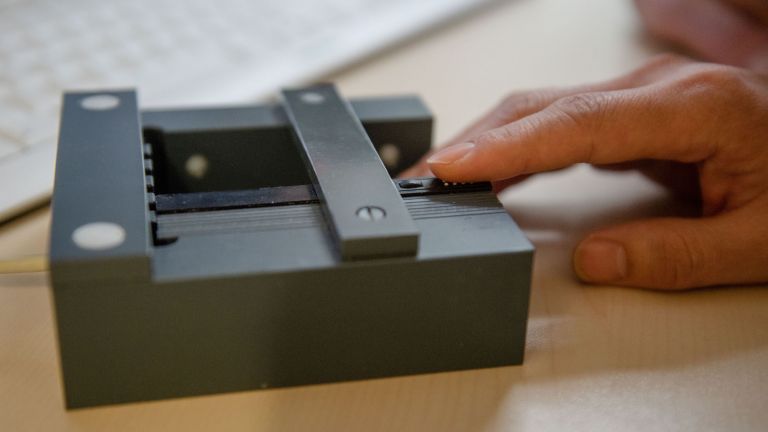

Einige wichtige grundsätzliche Erkenntnisse konnten in der jungen Disziplin der „Neurosciences of Music“ gewonnen werden. Am meisten bewegt hat mich die ungeheure Dynamik der neuroplastischen Veränderungen. Ein erwachsener Klavieranfänger entwickelt schon in der ersten Klavierstunde eine stärkere Vernetzung zwischen den Hörarealen und den Fingerarealen des Großhirns, und nach wenigen Wochen scheinen diese Verbindungen stabil zu sein. Bei Grundschulkindern, die in der Woche zwei Stunden Klavier spielen, sind schon nach einem Jahr die auditiven und motorischen Hirnregionen vergrößert. Die Klavierkinder sind auch motorisch geschickter und haben eine feinere Hörwahrnehmung als die nicht musizierenden Klassenkameraden. Die neuro-musikologische Forschung hat sehr von den methodischen Fortschritten der Neurowissenschaften profitiert. So konnte zum Beispiel mit neuen Techniken der Nervenfaserdarstellungen gezeigt werden, dass nicht nur die Verbindung zwischen beiden Hirnhälften, der Balken, bei diesen Kindern verstärkt ist, sondern auch innerhalb der rechten und linken Hirnhälfte sich die Verbindungen zwischen den planenden Stirnhirnregionen und den Hörregionen viel stärker ausbilden. Das verweist auf die besonders wichtige Rolle der vorausschauenden Planung und Erwartung beim Musikhören und beim Musizieren. Erwachsene Musiker haben nicht nur größere motorische und auditive Zentren, sondern auch die Sprachregionen sind dichter mit Nervenzellen bepackt. Das zeigt uns die Sprachähnlichkeit der Musik oder – vielleicht besser – die Musikähnlichkeit der Sprache. Und auch hier haben wir einen Transfer: Musikunterricht fördert Sprachverständnis und Wortgedächtnis bei Kindern und unterstützt Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen.

Rückenmark

Rückenmark/Medulla spinalis/spinal cord

Das Rückenmark ist der Teil des zentralen Nervensystems, das in der Wirbelsäule liegt. Es verfügt sowohl über die weiße Substanz der Nervenfasern, als auch über die graue Substanz der Zellkerne. Einfache Reflexe wie der Kniesehnenreflex werden bereits hier verarbeitet, da sensorische und motorische Neuronen direkt verschaltet sind. Das Rückenmark wird in Zervikal-, Thorakal-, Lumbal und Sakralmark unterteilt.

Plastizität

Plastizität/-/neuroplasticity

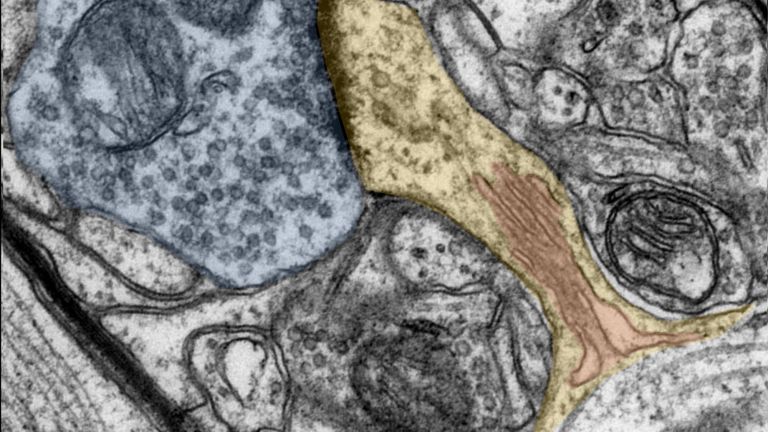

Der Begriff beschreibt die Fähigkeit von Synapsen, Nervenzellen und ganzen Hirnarealen, sich abhängig vom Grad ihrer Nutzung zu verändern. Mit synaptischer Plastizität ist die Eigenschaft von Synapsen gemeint, ihre Erregbarkeit auf die Intensität der Reize einzustellen, die sie erreichen. Daneben unterliegen auch Größe und Vernetzungsgrad unterschiedlicher Hirnbereiche einem Wandel, der von ihrer jeweiligen Aktivität abhängt. Dieses Phänomen bezeichnen Neurowissenschaftler als corticale Plastizität.

Neuron

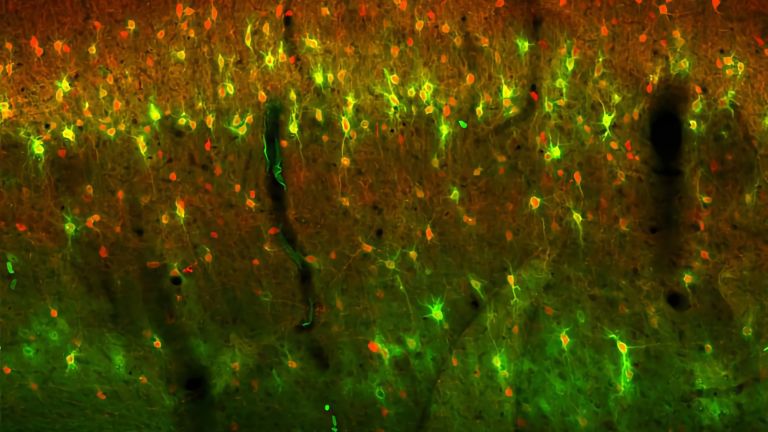

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Empfohlene Artikel

Die neurowissenschaftliche Musikforschung hat auch wesentlich dazu beigetragen, die Gesetzmäßigkeiten der Plastizität zu ergründen. So ist es überraschend, dass die neuroplastischen Veränderungen vor allem bei Musikern sichtbar werden, die eher später, das heißt nach dem Alter von sieben Jahren mit dem Instrument begonnen haben. Die sehr früh musizierenden Kinder dagegen optimieren ihre Netzwerke so gut, dass sie keine größeren Nervenzellen mehr benötigen, ihre motorischen und auditiven Zentren bleiben normal groß. Größe allein ist im Gehirn eben nicht immer gut. Damit kommen wir auf einen ganz anderen Forschungszweig, der sich in den letzten Jahren enorm entwickelt hat, nämlich auf die negativen Folgen der Neuroplastizität: die Musikerdystonie. Sie ist eine Krankheit, die mit dem Verlust der feinmotorischen Kontrolle beim Musizieren einhergeht und die für viele Betroffene das berufliche Aus bedeutet. Erster Patient war Robert Schumann, prominenter Patient heutzutage ist der Pianist Leon Fleisher. Ursachen sind unter anderem die Verschmelzung der neuronalen Netzwerke, die einzelne Finger kontrollieren, oder bei Bläsern die Ober– und Unterlippe und Zunge. Tritt dies ein, dann verlieren wir die Fähigkeit, Finger oder Lippen gezielt anzusteuern, und das bedeutet langfristig Ungenauigkeiten im Bewegungsablauf, die oft zunächst noch durch Aktivierung anderer Muskeln ausgeglichen werden können, aber nach und nach zu Verkrampfung und Fehlbewegungen führen. Hier haben wir gelernt, dass ein später Beginn des Instrumentalspiels das Erkrankungsrisiko vervielfacht, denn die vergrößerten sensomotorischen Zentren sind störanfälliger. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse haben wir auch gezielte Trainings– und Stimulationsverfahren entwickelt, die zumindest bei einem Teil der Patienten die verschmolzenen Fingerregionen wieder auftrennen.

Musik ist auch ein wunderbarer Gegenstand, um positive Emotionen zu erforschen. Zahlreiche Neurowissenschaftler befassen sich schon seit Jahrzehnten mit negativen Emotionen, mit Angst, Furcht und Depression. Aber in keinem Bereich sind so viele neue Erkenntnisse über die neuronalen Grundlagen der positiven Emotionen gewonnen worden wie im Bereich der Musik. Sehr starke Emotionen, Gänsehaut und Tränen aktivieren unser Belohnungssystem, das bekanntermaßen ja auch für Nachkommenschaft oder das Wohlergehen der Kokaindealer sorgt. Aber Musik bewegt mehr als Sex, Drugs, Rock ’n’ Roll. Stefan Kölsch aus Berlin konnte sehr schön zeigen, dass Musik ein Netzwerk aktiviert, das bindungsbezogene Emotionen programmiert, Emotionen, die ein soziales Element enthalten und die als sanft, zart und positiv erlebt werden. Das Herstellen und Aufrechterhalten sozialer Bindungen ist sicherlich eine zentrale evolutionäre Funktion von Musik.

Die Erkenntnisse der neurowissenschaftlichen Musikforschung werden seit zehn Jahren auch als neurologische Musiktherapie angewandt. Klavier spielen erleichtert die Rehabilitation von feinmotorischen Einbußen nach einem Schlaganfall, da sich Verbindungen zwischen Hör– und Fingerregionen nutzen lassen, um die Kontrolle der Feinmotorik zu erleichtern. Singen kann ein Weg sein, die Aphasie zu verbessern. Hier vermuten wir, dass in der frühen Kindheit inaktivierte sprachkompetente Netzwerke auf der rechten (nichtdominanten) Hirnhälfte durch das Singen wieder angesprochen werden und Sprachfunktionen übernehmen. Die Verklanglichung von Armbewegungen ermöglicht manchen Patienten, in der Rehabilitation komponierend ihren gelähmten Arm wieder im Alltag einzusetzen. Auch dieses von der Hertie-Stiftung unterstützte Projekt nutzt die Vernetzung zwischen Hörregionen und Bewegungsregionen, aber vor allem auch die motivierende Kraft des Musizierens. Es gäbe noch viele Anwendungen der neurologischen Musiktherapie zu erwähnen, zum Beispiel die Unterstützung des Gedächtnisses von Alzheimer-Patienten oder die Verbesserung des Gehens bei Parkinson-Patienten. All diese Effekte waren und sind Themen internationaler Forschungsverbünde, zum Beispiel des EU-Verbundes „Erasmus“.

Die neurowissenschaftliche Forschung schreitet voran, und durch Weiterentwicklung vor allem der bildgebenden Methoden werden wir immer genauere Kenntnisse der dynamischen Anpassungen des Zentralnervensystems an Spezialleistungen erhalten. Ich bin sicher, dass wir in absehbarer Zeit die Voraussetzungen erkennen, die eine optimale Vernetzung ermöglichen, und ich vermute, dass uns hier auch die Neurogenetik weiterhelfen wird. Musikalisch hochbegabte Menschen zeichnen sich durch besonders schnelles und nachhaltiges senso-motorisches, auditives und emotionales Lernen aus. Die Bedingungen für ein solches Lernen sind frühe Optimierung neuronaler Strukturen. Hier spielen günstige Gen-Umwelt-Interaktionen eine wichtige Rolle, die es aufzuklären gilt. Das musikalische Gedächtnis wird besser charakterisiert werden: Wie und wo sind die Zehntausenden von Melodien und Rhythmen abgespeichert, die ein Berufsmusiker kennt? Wie werden Sie abgerufen? Und warum können durch Musik ganze Erinnerungsstürme ausgelöst werden? Die neuronalen Grundlagen haben wir erst in Ansätzen verstanden, aber das wird sich sicher aufklären lassen. Auch die neurowissenschaftliche Emotionsforschung wird Fortschritte machen. Welche biographischen Faktoren beeinflussen unsere Erlebnisfähigkeit, und welche neurohormonellen Korrelate haben die schillernden, schwer in Worten mitteilbaren Emotionen, die wir beim Hören der Musik manchmal haben? Warum kann uns Musik gleichzeitig traurig und glücklich machen? Überhaupt wird die neurowissenschaftliche Forschung in den nächsten Jahren die individuellen Voraussetzungen menschlichen Erlebens und Verhaltens viel genauer erkennen können, und vielleicht wird sie auch zur (Hoch-)- Begabungsforschung beitragen können und Ausnahmeleistungen voraussagen können.

Eine ganz andere Richtung wird ebenfalls besonders durch die Musikforschung vorangetrieben werden: die „sozialen Neurowissenschaften“. Wie interagieren Menschen bei der gemeinsamen Aufführung eines Streichquartetts von Brahms? Wie teilen sie ihre Emotionen mit, wie planen sie gemeinsam, und was geschieht dabei in den individuellen, aber zur Einheit verschmelzenden neurophysiologischen Systemen? Der Erfinder des Elektroenzephalogramms, Hans Berger, glaubte ja an noch unerkannte Kommunikationsmöglichkeiten der Gehirne, die telepathische Erlebnisse erklären sollten. Vielleicht gibt es wirklich neuronale Erregungsmuster, die kommunizieren und die wir nur noch nicht erkannt haben. Ich gebe zu, dass das ein wenig esoterisch klingt, aber für ausgeschlossen halte ich es nicht.

Auch die dunkle Seite der Neuroplastizität werden wir besser verstehen lernen. Die Musikerdystonie wird besser behandelbar werden, wenn wir die individuellen Auslöser dieser Erkrankung verstanden haben und die Bedingungen, warum die ungünstigen Finger– oder Lippenbewegungen so unglaublich fest im Handlungsgedächtnis eingeprägt bleiben. Hier werden wir Möglichkeiten entwickeln, um sensomotorische Steuerprogramme zu korrigieren. Ich vermute, dass die intelligente Kombination von Übungen, von elektrophysiologischer Hirnstimulation etwa durch Gleichstrom und durch Neuropharmaka zum Erfolg führen wird.

Und schließlich werden wir die Potentiale der neurologischen Musiktherapie ausschöpfen. Wir werden wissen, welche Patienten vom Klavierspiel nach dem Schlaganfall profitieren, wir werden wissen, welche Musik wir Alzheimer-Patienten spielen können, um ihre Ängste zu lindern, und wir werden wissen, wie wir am besten die melodische Intonationstherapie, das Singen, bei Aphasien einsetzen können. Meine Voraussage ist, dass wir Musik als mächtiges Wirkmittel auch bei vielen anderen neurodegenerativen Erkrankungen, bei Störungen der Hirnentwicklung und bei den Affektstörungen segensreich einsetzen können. Damit käme der Musik wieder die Rolle zu, die sie bereits im Altertum hatte.

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Wilhelm II. lehrte uns, dass man vorsichtig mit Vorhersagen sein soll. Aber ich glaube schon, dass wir bestimmte Bereiche unseres Seelenlebens nicht fassen können und auch nicht fassen werden, vielleicht auch, weil uns dafür die Worte fehlen. Damit wildere ich als blutiger Amateur im Feld der Neurophilosophie. Von der Neurophilosophie erwarte ich die Klärung, was wir erkennen können und was nicht. Aber ich bin skeptisch, ob diese Disziplin uns erklären kann, warum ich etwas in einer für mich einzigartigen Qualität fühle. Wie mein Erleben zustande kommt, wie die wahrhaft unbeschreibliche Sprachlosigkeit, der innere Friede, das Gefühl, aus der Zeit herausgetreten zu sein, und gleichzeitig die Trauer über die Kürze unserer Existenz beim Hören der „Erbarme Dich“-Arie aus der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach in mir entstehen, werden wir nicht wirklich verstehen können. Es ist tief im „Betriebssystem“ unserer Ichs verborgen, und auch wenn wir Voraussetzungen dieses Erlebens kennen, etwa die dynamischen Aktivierungen limbischer Strukturen, die Rolle der NMDA-Rezeptoren, die neuronalen Eigensignale zwischen Cortex und Basalganglien, um nur einige der wichtigen Kandidaten zu nennen, werden wir nie wirklich wissen, was uns da bewegt. Ich möchte mit den Worten Marcel Prousts schließen, der in „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ seinen Helden Swann nach einem Konzert im Foyer des Saals räsonieren lässt:

„Aber was bedeuteten ihre Worte, die wie jede nur am Äußern haftende menschliche Rede mich so gleichgültig ließen, verglichen mit dem himmlischen musikalischen Thema, mit dem ich mich zuvor unterhalten hatte? Ich fühlte mich wahrhaft wie ein Engel, der, aus dem Rausch des Paradieses herabgestürzt, in die trivialste Wirklichkeit fällt. Und ich fragte mich, ob nicht … die Musik das einzige Beispiel dessen sei, was – hätte es keine Erfindung der Sprache, Bildung von Wörtern, Analyse der Ideen gegeben – die mystische Gemeinschaft der Seelen hätte werden können. Sie ist wie eine Möglichkeit, der nicht weiter stattgegeben wurde; die Menschheit hat andere Wege eingeschlagen, die der gesprochenen und geschriebenen Sprache. Aber diese Rückkehr zum Nichtanalysierbaren war so berauschend, dass mir beim Verlassen des Paradieses die Berührung mit mehr oder weniger klugen Menschen außerordentlich banal erschien.“

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv

Plastizität

Plastizität/-/neuroplasticity

Der Begriff beschreibt die Fähigkeit von Synapsen, Nervenzellen und ganzen Hirnarealen, sich abhängig vom Grad ihrer Nutzung zu verändern. Mit synaptischer Plastizität ist die Eigenschaft von Synapsen gemeint, ihre Erregbarkeit auf die Intensität der Reize einzustellen, die sie erreichen. Daneben unterliegen auch Größe und Vernetzungsgrad unterschiedlicher Hirnbereiche einem Wandel, der von ihrer jeweiligen Aktivität abhängt. Dieses Phänomen bezeichnen Neurowissenschaftler als corticale Plastizität.

Neuron

Neuron/-/neuron

Das Neuron ist eine Zelle des Körpers, die auf Signalübertragung spezialisiert ist. Sie wird charakterisiert durch den Empfang und die Weiterleitung elektrischer oder chemischer Signale.

Plastizität

Plastizität/-/neuroplasticity

Der Begriff beschreibt die Fähigkeit von Synapsen, Nervenzellen und ganzen Hirnarealen, sich abhängig vom Grad ihrer Nutzung zu verändern. Mit synaptischer Plastizität ist die Eigenschaft von Synapsen gemeint, ihre Erregbarkeit auf die Intensität der Reize einzustellen, die sie erreichen. Daneben unterliegen auch Größe und Vernetzungsgrad unterschiedlicher Hirnbereiche einem Wandel, der von ihrer jeweiligen Aktivität abhängt. Dieses Phänomen bezeichnen Neurowissenschaftler als corticale Plastizität.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Gedächtnis

Gedächtnis/-/memory

Gedächtnis ist ein Oberbegriff für alle Arten von Informationsspeicherung im Organismus. Dazu gehören neben dem reinen Behalten auch die Aufnahme der Information, deren Ordnung und der Abruf.

Gedächtnis

Gedächtnis/-/memory

Gedächtnis ist ein Oberbegriff für alle Arten von Informationsspeicherung im Organismus. Dazu gehören neben dem reinen Behalten auch die Aufnahme der Information, deren Ordnung und der Abruf.

Schlaganfall

Schlaganfall/Apoplexia cerebri/stroke

Bei einem Schlaganfall werden das Gehirn oder Teile davon zeitweilig nicht mehr richtig mit Blut versorgt. Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und dem Energieträger Glukose. Häufigster Auslöser des Schlafanfalls ist eine Verengung der Arterien. Zu den häufigsten Symptomen zählen plötzliche Sehstörungen, Schwindel sowie Lähmungserscheinungen. Als Langzeitfolgen können verschiedene Arten von Gefühls– und Bewegungsstörungen auftreten. In Deutschland ging 2006 jeder dritte Todesfall auf einen Schlaganfall zurück.

Neurodegeneration

Neurodegeneration/-/neurodegeneration

Sammelbegriff für Krankheiten, in deren Verlauf Nervenzellen sukzessive ihre Struktur oder Funktion verlieren, bis sie teilweise sogar daran zugrunde gehen. Vielfach sind falsch gefaltete Proteine der Auslöser – wie etwa bestimmte Formen der Eiweiße Beta-Amyloid und Tau im Falle von Alzheimer. Bei anderen Krankheiten, beispielsweise bei Parkinson oder Chorea Huntington, werden Proteine innerhalb der Neurone nicht richtig abgebaut. In der Folge lagern sich dort toxische Aggregate ab, was zu den jeweiligen Krankheitserscheinungen führt. Während Chorea Huntington eindeutig genetisch bedingt ist, scheint es bei Parkinson und Alzheimer allenfalls bestimmte Ausprägungsformen von Genen zu geben, welche ihre Entstehung begünstigen. Keine dieser neurodegenerativen Erkrankungen kann bisher geheilt werden.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Der Cortex cerebri, kurz Cortex genannt, bezeichnet die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Dieser Artikel erschien erstmals am 19.11.2014 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Teil der Vortragsreihe „Hirnforschung, was kannst du? — Potenziale und Grenzen“ von Gemeinnütziger Hertie-Stiftung und FAZ.

Hier der Mitschnitt der FAZ zum Vortrag Musik heilt! Doch wo sind die Grenzen?

zum Weiterlesen:

- Altenmüller, E.:Vom Neandertal in die Philharmonie: Warum der Mensch nicht ohne Musik leben kann, Spektrum Akademischer Verlag 2015

- Klöppel R., Altenmüller E.: Die Kunst des Musizierens, 6. Auflage, Mainz 2013

- Altenmüller, E., Kopiez, R.: Was kann uns in die Gänsehaut lehren? Ein Beitrag zum evolutionären Ursprung der Musik. In: Riekel, J.P., Lessing, W. (Hrsg.) Verkörperungen der Musik, Bielefeld 2014