Warum können wir sprechen?

Gibt es eine angeborene Sprache in unserem Kopf? Oder kommen wir als unbeschriebenes Blatt auf die Welt? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Jochem W. Rieger

Veröffentlicht: 08.05.2015

Niveau: mittel

- Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie der Mensch zur Sprache kommt.

- Dem Behaviorismus zufolge ist der Mensch sprachlich zunächst ein unbeschriebenes Blatt, das sich allmählich füllt – durch Lernen, Assoziation, Imitation und Belohnung.

- Dem Nativismus glaubt hingegen, dass es eine angeborene Universalgrammatik in unserem Kopf gibt. Sie besteht aus allgemeinen Regeln, die uns bei der Verwendung von Sprache leiten.

- Der Konstruktivismus nimmt eine Zwischenstellung ein: Ein Kind konstruiert sich Sprache aus dem Angebot der Umwelt. Dazu greift es aber nicht nur auf seine Fähigkeit zur Imitation zurück, sondern – auch auf andere angeborene allgemeine kognitive Fertigkeiten wie Mustererkennung, Gedächtnis und Symbolbildung.

Gedächtnis

Gedächtnis/-/memory

Gedächtnis ist ein Oberbegriff für alle Arten von Informationsspeicherung im Organismus. Dazu gehören neben dem reinen Behalten auch die Aufnahme der Information, deren Ordnung und der Abruf.

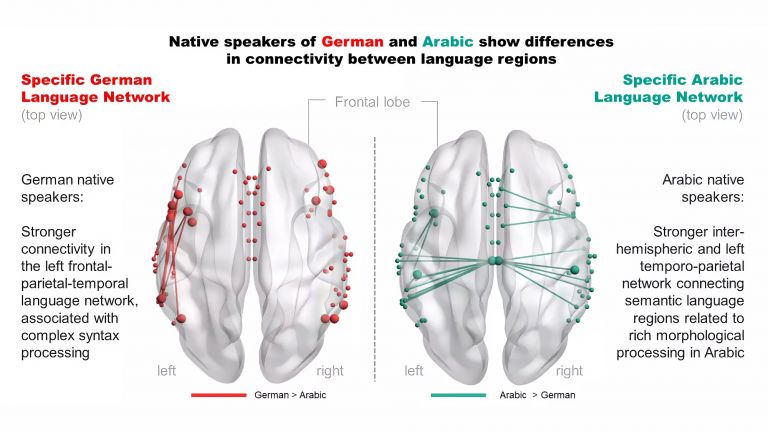

Hinter der Idee von angeborenen Sprachstrukturen steckt die Idee, dass alle Sprachen über eine gemeinsame Tiefenstruktur des Denkens verfügen. Doch beeinflusst am Ende nicht auch die jeweilige Sprache, wie wir denken und die Welt interpretieren? Davon war der amerikanische Linguist Benjamin Lee Whorf (1897- 1941) überzeugt. Whorf stützt sich dabei auf Unterschiede im Zeitverständnis der Hopi-Indianer, die auf einigen Tafelbergen Arizonas heimisch sind. Die Sprache der Hopi hat Whorf zufolge keine Wörter wie „Fünf Tage“ und grammatikalische Formen, die den Fluss der Zeit als eine Abfolge von einzelnen, zählbaren Ereignissen fassen. Dementsprechend verfügten die Hopi auch über keine Vorstellung von Zeit. Whorfs Darstellung der Zeitvorstellung der Hopi gilt mittlerweile als widerlegt. Doch es gibt auch andere Beispiele dafür, wie Sprache die Wahrnehmung beeinflussen könnte. Zuñi-Indianer beispielsweise haben nur ein Wort für „orange“ und „gelb“. Möglicherweise infolge dessen verwechselten sie in Experimenten die beiden Farben viel häufiger als Amerikaner mit Englisch als Muttersprache. Und das, obwohl sie grundsätzlich den Unterschied zwischen den beiden Farben erkennen können.

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

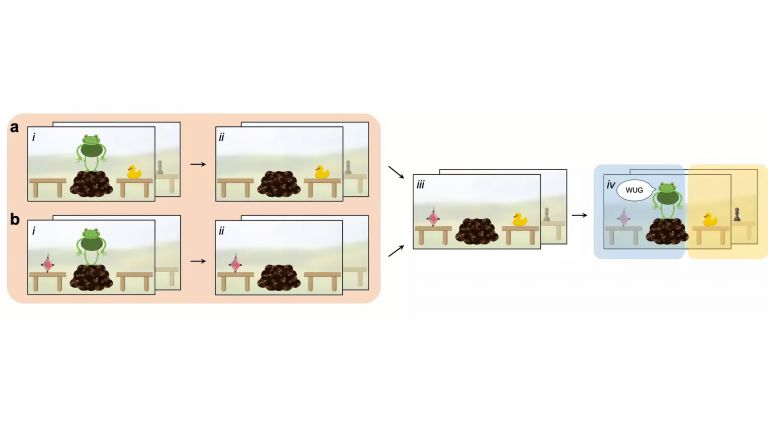

Wenn Babys sprechen lernen, helfen ihnen eine ganze Reihe von kognitiven Fähigkeiten. So können Kinder etwa über statistisches Lernen Muster in der gehörten Sprache erkennen. „Ein Säugling hört beispielsweise ganz oft das Wort „Baby“, sagt Claudia Friedrich von der Universität Tübingen. „Er merkt beim statistischen Lernen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Silbe „Ba“ die Silbe „by“ folgt.“ Säuglinge erkennen also, welche Silben häufig zusammen auftreten und lernen darüber Sprache. „Wichtig für den Spracherwerb ist zudem die Fähigkeit zur Symbolbildung“, sagt die Entwicklungspsychologin. „Kinder müssen lernen, dass Dinge einen Namen haben können und Symbole etwas repräsentieren können, was im Raum gerade gar nicht anwesend sein muss.“ Auch soziale Fertigkeiten sind relevant: Kinder müssen die Intention ihres Gesprächspartners verstehen und wissen, worauf sich seine lautlichen Äußerungen beziehen. Das hat der Anthropologe und Verhaltensforscher Michael Tomasello vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig erforscht. Schon im Alter von neun bis zwölf Monaten seien Babys in der Lage, dem Blick ihres Gegenüber zu folgen, wenn er sich auf einen bestimmten Gegenstand richtet. Dadurch merken die Kleinen beispielsweise: Aha - „Ball“ bezieht sich auf dieses runde Ding da auf dem Boden! (Hör mal, wer da spricht) Dass es auch anders geht, zeigt allerdings das Beispiel von blinden Kindern, die ohne dem Blick des Gegenübers folgen zu können, Sprache lernen.

Es ist ein grausames Experiment, das Friedrich II. zugeschrieben wird: Dem Franziskanermönch Salimbene von Parma zufolge wollte der Stauferkaiser im 13. Jahrhundert herausfinden, welche Sprache der Mensch ohne äußere Einflüsse von sich aus sprechen würde. Zu diesem Zweck ließ er einige Babys isolieren. Ammen sorgten zwar für das körperliche Wohl der Kleinen. Sie durften aber nicht mit den armen Würmern sprechen oder ihnen irgendeine Form der Zuwendung zukommen lassen. Statt jedoch wie von Friedrich II. erhofft, irgendwann auf Hebräisch, Griechisch, Arabisch oder in ihrer Muttersprache zu brabbeln, starben die Babys allesamt. „Sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen“, hielt der Chronist Salimbene von Parma fest.

Die Frage nach dem Ursprung der Sprache stellen sich die Menschen noch heute. Und darum auch Linguisten, Psychologen und Neurowissenschaftler. Einer der zentralen Streitpunkte: Sind uns Elemente der Sprache zumindest in Teilen bereits angeboren, oder lernen wir Sprache und Sprechen nur durch Interaktion mit der Umwelt? Die Theorien hierzu fielen in den letzten Jahrzehnten unterschiedlich aus.

Die Idee vom unbeschriebenen Blatt

Der Mensch kommt als ein unbeschriebenes Blatt auf die Welt, das sich im Laufe des Lebens allmählich füllt. So stellten sich die Behavioristen den Menschen vor. Die Vertreter dieser in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dominanten psychologischen Richtung nahmen vom Innenleben des Menschen keine Notiz. Sie wollten ihn vollständig aus seinem Verhalten erklären. Sprachleistungen, so viel war für die Behavioristen klar, basieren vollständig auf Lernvorgängen. Zwar sind uns – wie vielen Lebewesen – einige Lernmechanismen angeboren. Konkrete Sprachelemente aber nicht.

Der einflussreiche amerikanische Behaviorist Burrhus Frederic Skinner (1904−1990) zum Beispiel ging davon aus, dass ein Kind Sprache über Assoziation, Imitation und Belohnung lernt. Zunächst verstehe es allmählich, dass eine bestimmte Kombination von Klängen für ein bestimmtes Ding oder Ereignis stehe. In einem nächsten Schritt imitiere es die Erwachsenen und werde dafür im Idealfall belohnt – etwa indem es „Hoch!“ schreit und tatsächlich wie gewünscht von seiner Mutter hochgehoben wird. Durch die Belohnung werde dann das erfolgreiche Spracherhalten verstärkt.

Grammatik im Kopf

Diese Form von sprachlichem Behaviorismus attackierte Anfang der 1960er Jahre Noam Chomsky, heute emeritierter Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology. Ihm wollte die Theorie der Behavioristen überhaupt nicht einleuchten: Der sprachliche Input, den ein Kind von seiner Umwelt erhalte, sei zu dürftig, teilweise auch widersprüchlich und falsch. Daraus könne doch ein Kind nicht das komplexe Regelwerk einer Sprache wie deren Grammatik filtern!

Der Behaviorismus werde auch der unglaublichen Kreativität der Sprecher nicht gerecht, glaubte Chomsky. Schon bevor sie fünf Jahre alt und in den Genuss von schulischer Bildung gekommen seien, könnten Kinder schließlich Sätze hervorbringen, die sie noch nie zuvor gehört hätten. Sprache gehe also weit über die bloße Imitation des Gehörten hinaus.

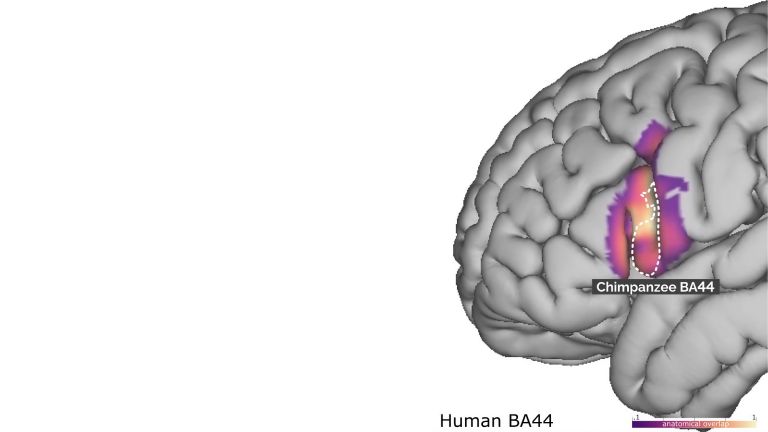

Chomskys Schluss: So schnell und mühelos wie Kinder lernen, müssen sie auf ein erhebliches Vorwissen zurückgreifen. Gewisse Grundregeln, die uns in der Verwendung von Sprache leiten, sind deshalb angeboren. Eine so genannte Universalgrammatik liegt allen Sprachen der Welt zu Grunde. Chomsky vermutete auch ein angeborenes Sprachorgan, dessen Ausfall die Sprachproduktion zum Erliegen bringt und das er im Gehirn im Broca-Areal verortete. Die spekulative These des Linguisten stieß aber auch auf Widerspruch. Im berühmten „Linguistic War“ attackierten einige Schüler und Weggefährten – führend dabei George Lakoff – den Forscher in hitzigen Debatten. Sie diskutierten, ob nicht statt einer universellen Grammatik eine Art universelles Sinnverständnis, eine Semantik, im Menschen angelegt sei. George Lakoff entwickelte seine Theorien später als Pionier der Kognitiven Linguistik weiter.

Lakoffs Kritik wurde nie wirklich populär. „Wenn dereinst die intellektuelle Geschichte dieser Zeit geschrieben werden wird, wird Chomsky der Linguist sein, an den sich alle erinnern“, sagte der Linguist Geoffrey Nunberg an der Universität von Kalifornien in Berkeley in einem Zeitungsartikel über den Disput.

Empfohlene Artikel

Chomskys Thesen im Empirie-Test

Ein Grund hierfür ist sicherlich die Arbeit des Experimentalpsychologen und Linguisten Steven Pinker von der Havard University, der in Chomskys Fußstapfen trat und versuchte, dessen Thesen des Nativismus (vom lateinischen Begriff nativus „angeboren“) mit empirischen Belegen zu unterfüttern. In seinem Buch „The language instinct“ von 1994 schrieb er: „Sprache ist kein kulturelles Artefakt, das wir lernen wie wir die Uhr zu lesen lernen. Vielmehr ist es ein eigenständiges Element der biologischen Ausstattung unseres Gehirns.“

Pinker hatte zahlreiche Belege für eine universelle und angeborene Grammatik gesammelt: So gibt es grammatikalisch reduzierte Behelfssprachen, so genannte Pidgin-Sprachen, mit denen sich Menschen an Orten untereinander verständigen, wo unterschiedliche Sprachgemeinschaften aufeinandertreffen. Wenn Kinder mit solch einer Sprache aufwachsen, entwickeln sie sie spontan weiter und zaubern daraus eine grammatikalisch stimmige Sprache (eine Kreolsprache). Zudem, so Pinker, würden auch taube Babys spontan Zeichensprachen mit einer echten Grammatik erfinden.

Doch die empirische Forschung hat inzwischen eine zentrale Grundannahme Chomskys – und auch Pinkers – widerlegt. So bezweifeln Forscher inzwischen, dass Kinder tatsächlich nur einen dürftigen und teilweise falschen Sprachinput erhalten (Siehe Infokasten: Wenn Babys sprechen lernen). „In Wahrheit machen Erwachsene gegenüber Kindern wesentlich weniger Fehler als gegenüber anderen erwachsenen Sprechern“, sagt die Entwicklungspsychologin Claudia Friedrich von der Uni Tübingen. „Sie sprechen mit den Kindern auch viel langsamer, wiederholen das Gesagte immer wieder und teilen es in kleine Häppchen, die die Kinder gut lernen können.“

Neue Maschine aus alten Teilen

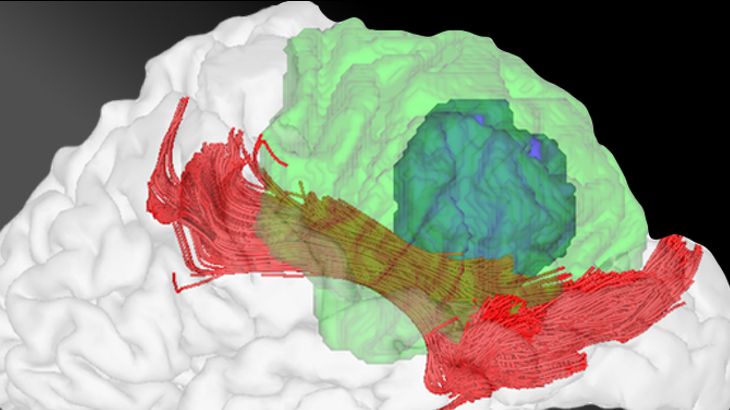

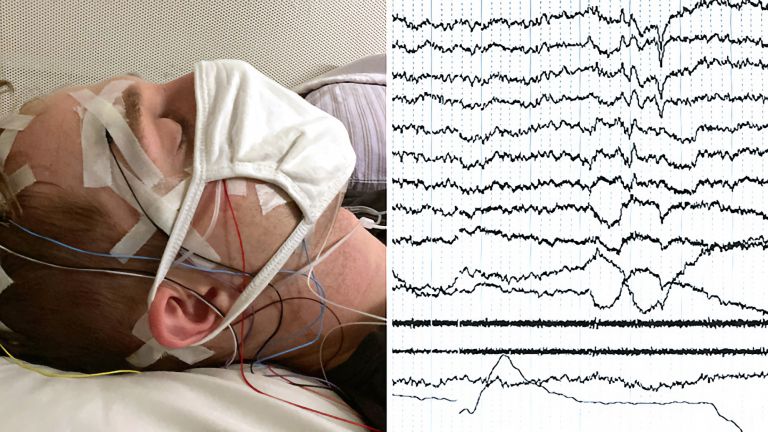

Die Psychologin Elizabeth Bates (1947−2003) von der University of California hat zudem mit ihrer Forschung klar gemacht, dass wohl kein klar eingrenzbares angeborenes Sprachmodul im Gehirn zu finden ist. Sprache ist vielmehr weit über das Gehirn verteilt und nicht nur im Broca-Areal lokalisiert (Die Anatomie der Sprache). Bates fand unter anderem heraus, dass Schädigungen der linken Hirnhälfte bei Kindern kompensiert werden können. Das Erlernen der Sprache übernimmt kurzerhand die rechte Hirnhälfte. Das spricht eher gegen fixe und angeborene Sprachstrukturen.

Wohl aber seien verschiedene kognitive Fertigkeiten im Gehirn verankert, die Sprache ermöglichen, etwa das Gedächtnis oder die Fähigkeit, Muster zu erkennen. Das sei ähnlich wie mit dem Autofahren, sagte Bates einmal. Auch das Autofahren ist eine typisch menschliche Eigenschaft und beruhe dennoch nicht auf einem angeborenen Autofahrmodul im Gehirn, sondern auf verschiedenen visuellen und motorischen Fertigkeiten. „Sprache ist eine neue Maschine, die aus alten Teilen zusammengebaut ist“, schrieb sie in einer Übersichtsarbeit. Die alten Teile — das sind die biologisch verankerten allgemeinen kognitiven Leistungen des Menschen.

Man könnte Bates Ansatz darum als einen Kompromiss zwischen den extremen Positionen der vergangenen Jahrzehnte ansehen: Wir konstruieren Sprache aus dem verbalen Angebot unserer Umwelt – aber mit einem kognitiven Handwerkszeug, das ideal dafür geeignet ist, diese Lernvorgänge zu bewältigen. Biologie und Umwelt arbeiten also Hand in Hand. Diese konstruktivistische Theorie passt zu vielen empirischen Erkenntnissen aus den vergangenen Jahren. Ob sie tatsächlich richtig ist, wird die Forschung zeigen.

Gedächtnis

Gedächtnis/-/memory

Gedächtnis ist ein Oberbegriff für alle Arten von Informationsspeicherung im Organismus. Dazu gehören neben dem reinen Behalten auch die Aufnahme der Information, deren Ordnung und der Abruf.

- Szagun, Gisela. Sprachentwicklung beim Kind. Beltz, Weinheim, 2013.