Der Schluck gegen den Druck

Einfach runterkommen und dabei ein Gläschen trinken. Das ist eine weit verbreitete Strategie, um mit Stress umzugehen. Doch der Schluck gegen den Druck erhöht die Suchtgefahr. Und auch ein Rückfall wird dann in erneuten Stresssituationen wahrscheinlicher.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Karl Mann

Veröffentlicht: 01.07.2020

Niveau: leicht

- Sozialer Stress ist ein anerkannter Risikofaktor für Sucht. Studien haben gezeigt: Wer unter Druck steht, greift schneller zu Alkohol, trinkt mehr und auch das Rückfallrisiko ist erhöht.

- Körperliche Belastung, etwa durch Ausdauersport, senkt dagegen das Sucht- und Rückfallrisiko.

- Suchtverhalten unter sozialem Stress ist eng mit Gewohnheit verknüpft. Das belegen auch Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren.

- Wissenschaftler suchen nach Biomarkern, also physiologisch messbare Faktoren, die ein erhöhtes Rückfallrisiko unter sozialem Stress anzeigen. Die Hoffnung ist, Betroffene in Zukunft rechtzeitig warnen zu können.

Wer in Stresssituationen auf die entspannende Wirkung von Alkohol und Co setzt, um runterzukommen und sich zu entspannen, gerät leicht in einen Teufelskreis. Denn wird der Alkohol abgesetzt oder ist gerade nicht verfügbar, so löst dies bei Alkoholkranken körperliche Entzugserscheinungen – und damit auch wieder Stress aus, der sich zunächst nur durch die Droge selbst auflösen lässt. „Interessanterweise empfinden es Raucher als entspannend, Zigarettenrauch zu inhalieren“, sagt Falk Kiefer. Dabei weiß jeder Nichtraucher, der einmal an einem Glimmstängel gezogen hat, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn der Körper sich nicht bereits an das Nikotin gewöhnt hat, reagiert er etwa mit Schwindel und erhörtem Puls auf die Droge – also dem Gegenteil von Entspannung. „Das zeigt, wie sehr solche süchtig machenden Substanzen selbst in die Stressfalle locken können.“

Es ist eine Zeit der Sorge, der Angst, der Ungewissheit. Während die einen befürchten, schwer an Covid-19 zu erkranken, bangen andere um ihre finanzielle Existenz. Manche leiden unter Einsamkeit, andere können dem Druck in der eigenen häuslichen Situation, zwischen Homeoffice, Fernlernen und Kinderbetreuung, nicht mehr Stand halten. Der Konflikt in der ohnehin nicht ganz einfachen Partnerschaft droht durch die permanente Nähe zu eskalieren. Die Corona-Krise stellt eine nie dagewesene Herausforderung dar, wird zum Stresstest für alle – und damit möglicherweise zum Katalysator für Sucht.

Die WHO warnte bereits zu Beginn des beinahe weltweiten Lockdowns davor, dass durch die soziale Isolation erhöhter Alkoholkonsum drohen könnte. Denn Stress, insbesondere sozialer Stress, gilt als einer der wichtigsten Risikofaktoren für veränderten Substanzkonsum und schließlich für Abhängigkeitserkrankungen.

Tatsächlich legen Daten der Gesellschaft für Konsumforschung nahe, dass der Alkoholkonsum mit der gefühlten Ankunft der Pandemie in Deutschland gestiegen ist. So landete von Ende Februar bis Ende März 34 Prozent mehr Wein in deutschen Einkaufswagen als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Auch bei Bier, Spirituosen und Alkopops stieg der Verkauf. Ähnliche Trends zeichnen sich im Ausland ab. So etwa in den USA, wo der Marktforscher Nielsen für die letzte Märzwoche einen Anstieg beim Alkoholabsatz um 55 Prozent vermeldete.

Stresstrinken in Krisenzeiten?

Ob der gekaufte Alkohol tatsächlich getrunken oder schlicht zusammen mit Toilettenpapier und Nudeln gehamstert wurde, vermögen Absatzzahlen freilich nicht zu belegen. Erste Daten einer Studie zum Alkohol- und Tabakkonsum während der Ausgangsbeschränkungen deuten jedoch genau in Richtung Konsum. Ausgewertet wurden bislang die Fragebögen von 2.150 Männern und Frauen aus der deutschen Allgemeinbevölkerung, von denen annähernd 40 Prozent angaben, von Beginn des Lockdowns an bis zum Zeitpunkt der Auswertung in der zweiten Aprilhälfte mehr Alkohol zu trinken. Zum Vergleich: Rund 20 Prozent gaben an, ihr Konsum habe sich vermindert. Außerdem sagten etwas mehr als 40 Prozent der Befragten aus, seit Start der Ausgangsbeschränkungen mehr zu rauchen.

„Aus diesen Daten können wir derzeit nicht alle Motive für den Alkohol- und Nikotinkonsum differenzieren“, räumt Studienleiter Falk Kiefer ein, Direktor der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut (ZI) für Seelische Gesundheit in Mannheim und Lehrstuhlinhaber für Suchtforschung der Universität Heidelberg. „Wir sehen aber, dass ein erhöhter subjektiv erlebter Stress und ein bereits bestehender regelmäßiger Konsum mit einer deutlichen Konsumsteigerung assoziiert war.“

Stress indes ist ein anerkannter Risikofaktor für Suchterkrankungen. Insbesondere sozialer Stress spielt hier eine Rolle, also beispielsweise anhaltende berufliche Überforderung, Ausgrenzung und Mobbing, permanente zermürbende Auseinandersetzungen in der Partnerschaft, aber auch existentielle Nöte, wie Diskriminierung, Arbeitslosigkeit oder drohender Verlust der Existenzgrundlagen. Der Körper reagiert auf sozialen Stress ähnlich wie unter Lebensgefahr: Die Nebennieren schütten verstärkt Adrenalin und das Stresshormon Cortisol aus, der Körper verbraucht folglich die gespeicherten Energiereserven, das Herz-Kreislaufsystem wird hochgefahren, die Muskeln spannen sich an, das Immunsystem verändert sich.

„Menschen, die in solchen Situationen unter enormem Druck stehen, greifen offensichtlich häufiger zu Substanzen, die eine kurzfristig entspannende Wirkung haben, wie Alkohol oder Cannabis“, sagt Kiefer. Der Psychiater und Psychotherapeut weiß, was auf der unbewussten Ebene passiert, wenn Menschen unbemerkt in eine Substanzkonsumstörung rutschen oder nach erfolgreicher Therapie wieder rückfällig werden. „Suchtmittel weben sich in die Handlungsplanung ein und beeinflussen unbewusste Reaktionsmuster im Alltagsverhalten“, so Kiefer. „Konsum und Rückfall werden immer seltener eine bewusste Entscheidung.“

Wie sich sozialer Stress auf den Umgang mit Alkohol und Co. auswirkt, lässt sich im Labor gut untersuchen. Methode der Wahl ist der so genannte Trierer Stresstest. Dabei werden Probanden in ein simuliertes Vorstellungsgespräch geschickt, bei dem sie zunächst in einer freien Rede überzeugend schildern sollen, warum sie für den Traumjob bestens geeignet sind – vor einem dreiköpfigen Komitee im weißen Kittel, das den Vortrag mit unbewegter Miene über sich ergehen lässt. Nach fünf Minuten wartet die nächste Herausforderung: Die Probanden sollen nun ausgehend von der Zahl 1.022 so schnell wie möglich in 13er Schritten herunterzählen – Stress pur! Und tatsächlich resultiert die gesamte Prozedur nachweislich in einem stark erhöhten Cortisol-Spiegel. Der Stress ist also messbar.

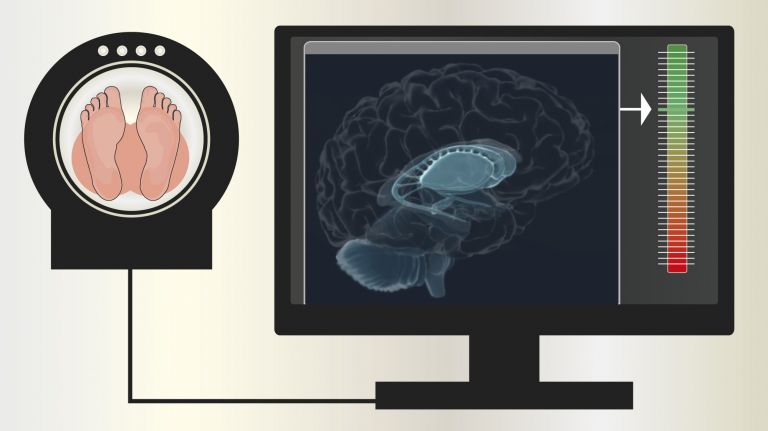

Werden die gestressten Versuchsteilnehmer anschließend in einer simulierten Bar mit ihrem Lieblingsdrink konfrontiert, sind sie schneller bereit zuzugreifen und auch mehr zu trinken. Das haben Studien belegt. Auch das Verlangen nach Alkohol ist nach dem Test erhöht. „Uns interessiert nun, welche Biomarker, also welche messbaren physiologischen Faktoren geeignet sind, um ein gestiegenes Bedürfnis nach Alkohol und damit einen drohenden Rückfall rechtzeitig zu erkennen“, sagt Kiefer. Der Suchtforscher und seine Kollegen wollen ihre Studienteilnehmer – Männer und Frauen mit riskantem Alkoholkonsum – jedoch nicht nur im Labor untersuchen. Geplant ist, künftig mit Hilfe von Smartwatches, „Wearables“ oder ähnlichen Geräten, die relevanten konsumassoziierten Stressdaten der Freiwilligen auch im Alltag zu erfassen. „Perspektivisch hoffen wir, Marker zu finden, die sich leicht messen lassen und ein erhöhtes Trinkrisiko in Zusammenhang mit sozialem Stress anzeigen“, so Kiefer. Die Hoffnung der Wissenschaftler: In der Zukunft könnte die Smartwatch ihren Träger dann in solchen Situationen warnen und möglicherweise davor bewahren, völlig unbewusst und in weitgehend automatisierten Handlungsmustern zur Flasche zu greifen.

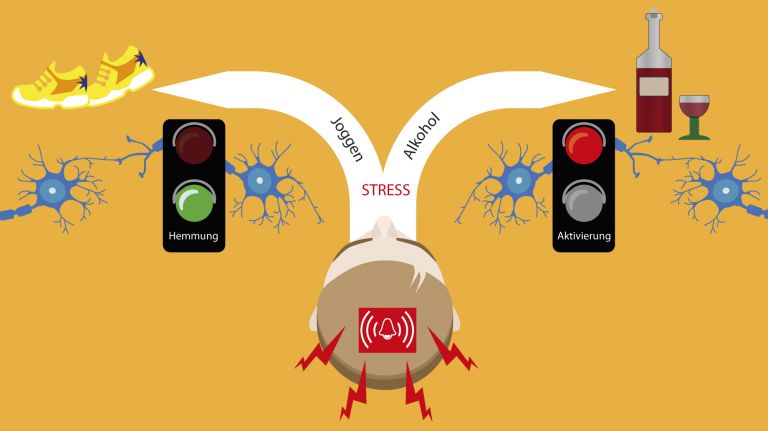

Suchtverhalten unter sozialem Stress ist eng mit Gewohnheit verknüpft. „Unter Stress neigen Menschen mehr zu konditioniertem und gewohnheitsmäßigem Verhalten“, erklärt Psychiater und Neurologe Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Berliner Charité. Ein zielgerichtetes Verhalten, das alle Optionen durchspielt, sei sehr aufwändig, wie Heinz erläutert. Unter hohem Druck ist das aber kaum noch zu leisten.

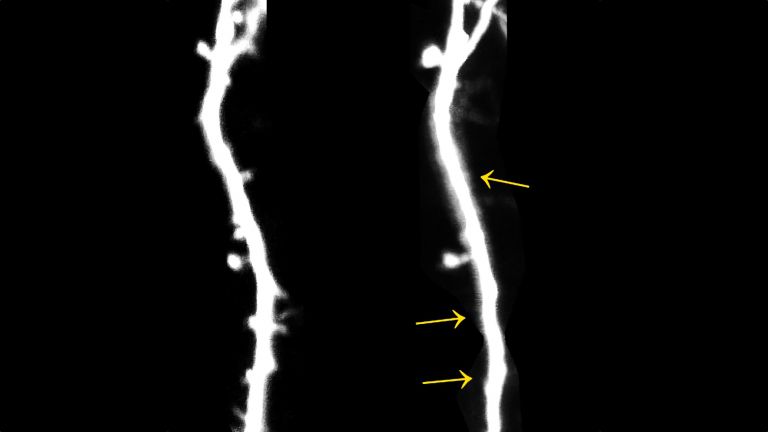

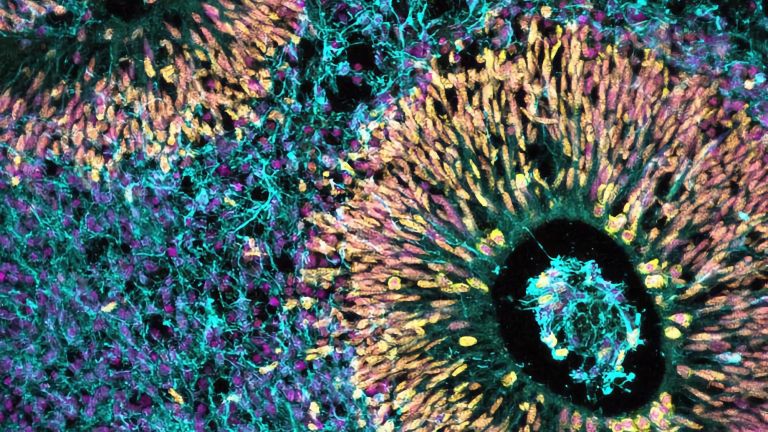

Tatsächlich belegen Untersuchungen mit Hilfe der funktionellen Resonanztomografie, dass im Gehirn bei Stress unter anderem das Striatum übernimmt, während der präfrontale Cortex, der an komplexen Entscheidungen beteiligt ist, ins Hintertreffen gerät – eine typische Situation im Gehirn, wenn die Macht der Gewohnheit zuschlägt. Das ist gefährlich für Menschen, die in der Vergangenheit oft genug Entspannung durch Alkohol gesucht und vielleicht sogar erfahren haben, dass sich der Druck auf diese Weise sogar erstmal mildern lässt. Denn irgendwann greifen sie unter Stress quasi automatisch zur Flasche – oder sie lassen sich vom Anblick des Lieblingsdrinks oder der Atmosphäre in der Stammkneipe besonders leicht verführen, wenn sie unter Strom stehen. ▸ Lernen vs. Entscheiden. Eine kleine „Erinnerung“ durch die Smartwatch könnte in solchen Situationen helfen, wieder bewusst zu handeln und auf den Drink zu verzichten.

Empfohlene Artikel

Stress oder Belastung, das ist hier die Frage

Entscheidend ist aber auch: Stress ist nicht gleich Stress – und auch das hat Einfluss auf Sucht- und Rückfallgefahr. Denn Stress muss nicht zwingend negativ sein. So erhöht die physische Stressreaktion zunächst einmal die Leistungsfähigkeit und kann sich sogar positiv auf Körper und Psyche auswirken. Vorausgesetzt, der Stress hört wieder auf, Stresshormone können abgebaut werden, und er ist nicht permanent mit Emotionen wie Angst verknüpft. Während psychischer Stress schadet, ist physische Belastung sogar gesund. „Studien haben schon vor einigen Jahren gezeigt, dass sportliche Aktivität das Rückfallrisiko abschwächen kann“, sagt Kiefer. Sport hat zudem das Potenzial, Stresshormone abzubauen und den Körper so nach psychisch belastenden Situationen wieder in einen Normalzustand zu versetzen.

Auf der Suche nach Biomarkern, die sich als Alarmsignale für typische Rückfallsituationen eignen, gilt es daher, genau hinzusehen: Stammen sie von negativem psychischem Stress oder eher von körperlicher Beanspruchung? Die Wissenschaftler um Kiefer teilen ihre Probanden daher in drei verschiedene Gruppen ein. Während eine Gruppe mit Hilfe des Trierer Stresstests psychisch unter Druck gesetzt wird, soll die zweite Gruppe sporteln, während die Probanden der Kontrollgruppe weder psychische noch physische Belastung erfahren. Dann geht es für alle ins „Bar-Lab“, wo sie sich mit ihrem Lieblingsdrink konfrontieren: öffnen, eingießen, daran riechen – aber keinesfalls trinken. „Wir erwarten, dass sich die stressassoziierten Biomarker der Probanden in den drei Gruppen im Bar-Labor deutlich unterschiedlich verhalten“, benennt Kiefer die Arbeitshypothese.

Tatsächlich ist Ausdauersport längst ein wichtiger Bestandteil der Suchttherapie. Da ist es nur beruhigend, dass während der Corona-Krise nicht nur der Alkoholkonsum, sondern auch die Zahl der Läufer zugenommen hat – zumindest dem Straßenbild nach zu urteilen. Der Sportpsychologe und Langstreckenläufer Oliver Stoll mutmaßte in einem Beitrag der ARD-Sportschau sogar: „Deutschland wird fitter aus der Krise herauskommen, als es vorher war. Ich habe noch nie so viele Läufer draußen gesehen.“ Ob dem wirklich so ist, sei dahingestellt. Doch mit Sicherheit ist es keine schlechte Idee, die Laufschuhe zu schnüren, um den Belastungen und dem Alkohol-Hamsterkauf ein Stück weit davonzulaufen.

Zum Weiterlesen:

- Mayhugh RE, Rejeski WP, et al.: Differing patterns of stress and craving across the day in moderateheavy alcohol consumers during their typical drinking routine and an imposed period of alcohol abstinence. PLoS One 2018 Apr 18;13(4) ECollection 2018 ( Volltext )

- Seo D, Lacadie CM, et al.: Disrupted Ventromedial Prefrontal Function, Alcohol Craving, and Subse?uent Relapse Risk. JAMA Psychiatry 2013 Jul;70(7):727-739 ( Volltext )

- Bach P, Vollstädt-Klein S et. Increased mesolimbic cue-reactivity in carriers of the mu-opioid-receptor gene OPRM1 A11?G polymorphism predicts drinking outcome: a functional imaging study in alcohol dependent subjects. Eur Neuropsychopharmacol 2015 Aug;25(8):1128-1135 ( Abstract )