Suchtforschung 2.0

Ob Computermodelle, Apps oder KI: Mittels intelligenter Technik wollen Forscher vorhersagen, ob Menschen wieder zur Flasche greifen. Ein Therapieassistent in der Hosentasche könnte Betroffene in Zukunft vor Rückfällen warnen.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Sebastian Mueller

Veröffentlicht: 01.07.2020

Niveau: leicht

- Computermodelle der Sucht: Forscher übersetzen zentrale Aspekte der Sucht in Mathematik. Auf der Grundlage der Modelle können sie Verhalten simulieren, die zur Abhängigkeit führen.

- Computermodelle sind derzeit noch nicht in der Lage, in der neurowissenschaftlichen Forschung Tierversuche zu ersetzen.

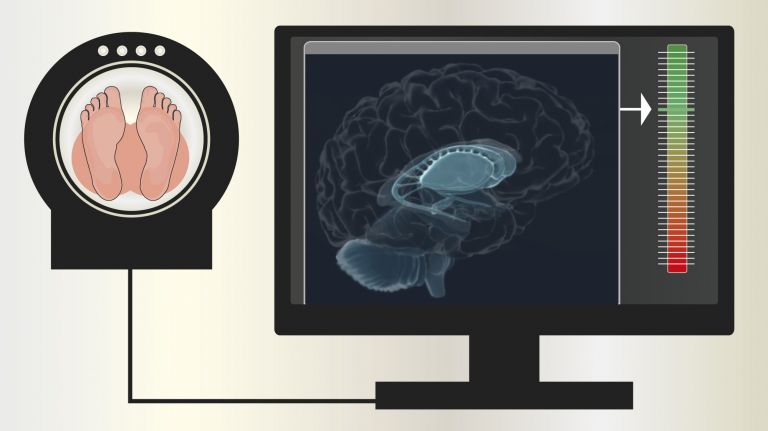

- Mit Smartphone, Apps und Sensoren verfolgen Forscher des TRR 265 Menschen mit Abhängigkeit. Anhand von Informationen wie etwa der körperlichen Aktivität oder dem Stresslevel wollen sie vorhersagen, wann die Patienten ihre Kontrolle verlieren.

- Um das Verhalten vorherzusagen, greifen die Wissenschaftler auf künstliche neuronale Netze zurück. Ist eine Vorhersage erst einmal möglich, könnten Betroffene per Smartphone und App Warnhinweise bekommen, dass sie gerade dabei sind, die Kontrolle über ihren Substanzkonsum zu verlieren.

Auf den ersten Blick scheinen sie nichts gemeinsam zu haben: Mathematik und Sucht. Die eine ist für ihre Nüchternheit bekannt, bei der anderen ist gerade die fehlende Nüchternheit das Problem. Und doch verbindet Mathematik und Sucht etwas. Erstere kann nämlich Letztere abbilden. Das will sich Michael Smolka zu Nutze machen. Im Rahmen desSonderforschungsbereichs TRR 265 möchte der Neurowissenschaftler an der TU Dresden Computermodelle der Sucht entwickeln. Zu diesem Zweck übersetzt er mit Kollegen einzelne Aspekte, die bei Abhängigkeit eine Rolle spielen, in Mathematik, – also letztlich in Formeln. Doch wie lässt sich Sucht in nüchterne Formeln packen?

„Für Menschen mit Alkoholabhängigkeit stellt das Trinken von Alkohol beispielsweise eine größere Belohnung dar, als etwa mit Freunden ins Kino zu gehen“, sagt Smolka. „Um das abzubilden, weisen wir den beiden Aktivitäten mathematisch unterschiedlich hohe Belohnungswerte zu.“ Außerdem versuchen die Forscher zu modellieren, wie diese unterschiedlichen Belohnungswerte über Lernen im Gehirn entstehen. Das Gehirn lernt nämlich über Wiederholungen, welche Aktivität positive Auswirkungen hat und welche negative.

Mit ihren Modellen vermögen die Forscher auch virtuelle Personen zu steuern, die sich in einer virtuellen Umwelt bewegen. „Wir können auf diesem Weg Verhalten simulieren“, erklärt Smolka. Die Wissenschaftler können beispielsweise abändern, wie stark die virtuelle Person kurzfristige Folgen des eigenen Verhalten gegenüber langfristigen Folgen gewichtet und dann schauen, wie sich das Verhalten verändert. In der Realität neigen Menschen stärker zu Abhängigkeiten, wenn sie die kurzfristigen Folgen ihres Verhaltens höher bewerten als langfristige Folgen. Die kurzfristige Belohnung durch den Alkohol drängt die gesundheitlichen Folgen, die erst nach vielen Jahren des Alkoholkonsums auftreten, in den Hintergrund.

Die Modelle, die Smolka und seine Kollegen nutzen, bilden dabei nur das Verhalten ab. „Wir simulieren nicht, was beispielsweise bei der Entstehung von Abhängigkeit im Gehirn auf der Ebene von Molekülen passiert“, sagt der Neurowissenschaftler. Doch allgemein werden Computermodelle, die das biologische Geschehen im Gehirn simulieren, immer beliebter. Man denke etwa an das umstrittene ▸ Human Brain Project, das letztlich das Gehirn im Computer nachbauen will. Oder an Versuche, die Wirkungsweise von Medikamenten an den grauen Zellen zu simulieren. Eine damit verbundene Hoffnung ist, Tierversuche überflüssig zu machen. „Bei dem derzeitigen Stand sind Computermodelle aber nicht in der Lage, Tierversuche zu ersetzen“, sagt Smolka. „Überhaupt wird kontrovers diskutiert, ob es grundsätzlich geht, Simulationen von den Molekülen bis hinauf zum Verhalten zu entwickeln.“ Falls das tatsächlich möglich sein sollte, bräuchte man keine Tierversuche mehr. „Aber für die nächsten 20, 30 Jahre halte ich das für unwahrscheinlich.“

Auch jenseits von Computermodellen setzen die Forscher auf modernste Technik wie Apps und Sensoren. Mit ihrer Hilfe wolle man näher heranzoomen an den Alltag von Menschen mit problematischem Trinkverhalten, so die Medizinerin und Psychologin Heike Tost vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Tost und ihre Kollegen verfolgen 900 Patienten mit einer milden bis moderaten Abhängigkeit über ein Jahr hinweg. „Das sind nicht selten soziale Trinker, die sich selbst schwer vorstellen können, dass ihr Trinkverhalten die Kriterien einer Abhängigkeit erfüllt.“ Dabei erheben die Wissenschaftler täglich Daten. „Wir arbeiten mit elektronischen Tagebüchern, die unsere Probanden führen. Aber auch mit Daten, die von Sensoren erfasst werden.“ Die Sensoren befinden sich am Körper der Patienten oder sind in ihrem Smartphone integriert. Bewegungssensoren etwa registrieren die körperliche Aktivität der Patienten.

Das Trinkverhalten vorhersagen

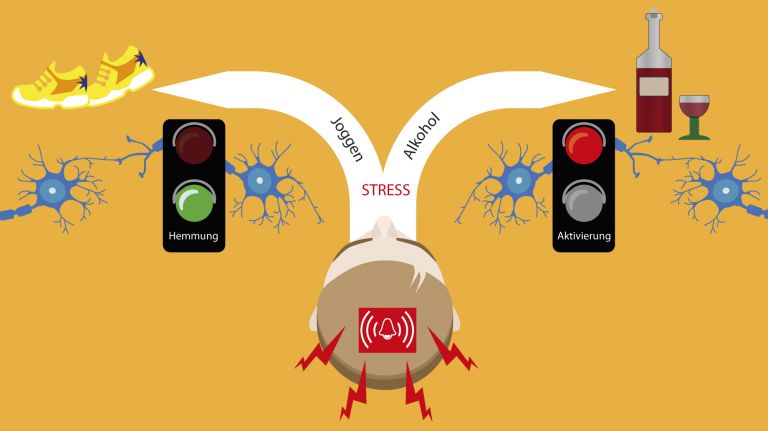

Die Idee dahinter: Manche dieser Daten könnten vermutlich eine Vorhersage des Verhaltens der Patienten ermöglichen. „Wenn ein Patient etwa tagsüber viel gehabt hat, kann sich ein innerer Druck zu trinken aufbauen“, so Tost. Davon erfahren die Forscher, indem sie immer wieder automatisiert abfragen, ob gerade ein Verlangen zu trinken besteht. Aber auch schon die Sensoren können erfassen, wie sich bei dem Betroffenen langsam aber sicher Nervosität aufbaut. Oder ein Suchverhalten nach Alkohol, wenn er Orte aufsucht, wo er Alkohol bekommen kann. Befinden sich die Patienten an Risikoorten, etwa in der Nähe von Kneipen, wird die Zahl der Abfragen vom Algorithmus hoch gesetzt. „Schließlich wissen wir aus der Suchtforschung, dass Schlüsselreize wie der Anblick von fröhlich Bier trinkenden Menschen eine große Rolle beim Kontrollverlust und Rückfall spielen.“ Konsumieren die Patienten entgegen der zuvor geäußerten Absicht, nichts trinken zu wollen, könnte dies ein Hinweis auf einen Kontrollverlust sein, den der Algorithmus im Zeitverlauf entdeckt.

Um das Verhalten ihrer Patienten vorherzusagen, setzen die Wissenschaftler auf künstliche neuronale Netze. Diese Netze sind dem menschlichen Gehirn nachempfunden und werden für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz eingesetzt. „Wir schauen uns über die per Smartphone erhobenen Daten Zeitverläufe an“, sagt die theoretische Neurowissenschaftlerin Georgia Koppe vom Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Die Netzwerke lernen dann, zukünftige Ereignisse aus vergangenen Ereignissen vorherzusagen. „Sie sind dabei in der Lage, selbstständig zu lernen, relevante Informationen mit Vorhersagewert aus den Daten herauszufiltern.“ Es gibt bereits Studien, bei denen man mit Algorithmen und Daten aus Smartphones und Sensoren das spätere Trinkverhalten vorhergesagt hat.

Empfohlene Artikel

Dr. KI

So haben etwa Forscher um den Mediziner Brian Suffoletto von der University of Pittburgh 38 starke Trinker 28 Tage lang begleitet. Dabei erfassten sie nicht nur mobile Sensor-Daten über das Smartphone. Die Probanden berichteten damit auch über ihren Alkoholkonsum und wann sie zur Flasche griffen. Mit Hilfe der Angaben der Probanden teilten die Forscher verschiedene Zeitabschnitte eines Tages je nach Trinkmenge als Phasen ohne Trinken und Phasen risikoarmen oder risikoreichen Trinkens ein. Mit einem Teil der Daten trainierten sie dann ihren Algorithmus, die unterschiedlich risikoreichen Zeitabschnitte des Tages vorherzusagen. Mit Hilfe des anderen Teils der Daten stellten sie ihren Algorithmus auf die Probe. Dieser konnte nun mit einer Treffergenauigkeit von 90 Prozent die Zeitabschnitte von risikoarmem und risikoreichem Trinken ausmachen. Die Trefferquote erhöhte sich noch, als die Forscher weitere Sensordaten hinzunahmen. So gab es etwa vor einem Zeitabschnitt mit risikoreichem Trinken mehr eingehende Anrufe und längere Bildschirminteraktionen. Das passt den Forschern zufolge zur Hypothese vom Trinken als sozialer Aktivität.

Ein Teil der Forschungsarbeit ist hypothesengetrieben: „Aus der Literatur wissen wir beispielsweise, dass frühkindliche Traumata Risikofaktoren und Stress im Alltag Auslöser von Trinkverhalten sind“, sagt Georgia Koppe. „Zum anderen arbeiten wir mit KI offen und datengetrieben. Dadurch können wir auch auf ganz neue Zusammenhänge stoßen, wie das Zusammenspiel verschiedener Faktoren das Trinkverhalten beeinflusst.“ Der Einsatz von KI hat auch den Vorteil, dass die Wissenschaftler ganz viele unterschiedliche Datenquellen wie das Trinkverhalten, den Grad an körperlicher Aktivität oder das Anrufverhalten zusammenführen können. „Das bringt uns einen Mehrwert an Vorhersagekraft“, so Koppe. „Das große langfristige Ziel ist es, durch Vorhersage von Rückfällen dann auch rechtzeitig intervenieren zu können."

Therapieassistent in der Hosentasche

Das liege zwar noch in der Zukunft, ergänzt Heike Tost. Erst müssten sie noch Verhaltensmarker mit Vorhersagewert und Risikoorte im Alltag ausmachen. „Aber dann können wir mit unserer Software den Patienten Warnhinweise geben, dass sie wahrscheinlich gerade dabei sind, die Kontrolle zu verlieren, und sich Hilfe suchen sollen.“ Oder die Forscher bieten ihnen psychotherapeutische Kurzinterventionen an. „Das Smartphone und die Apps sollen dann für die Patienten als Therapieassistent dienen“, sagt Tost. Für die Zukunft wollen die Forscher ihr Paket aus Hard- und Software über die Studie hinaus Betroffenen als Therapieassistent zur Verfügung stellen. „Dies erfordert noch einiges an Forschung, bis der Assistent entwickelt und optimiert ist“, sagt Tost. Außerdem müsste der Therapieassistent erst mal als Medizinprodukt zugelassen werden. „Unsere Arbeiten im TRR sind aber wichtige erste Schritte hin zu diesem Ziel.“

Zum Weiterlesen:

- Durstewitz, D. et al: Deep neural networks in psychiatry. Molecular Psychiatry volume 24, pages1583–1598, 2019. (Volltext)

- Bae S. et al.: Mobile phone sensors and supervised machine learning to identify alcohol use events in young adults: Implications for just-in-time adaptive interventions. Addict Behav. 2018 Aug;83:42-47 (Abstract)