Direkter Zugriff auf die Psyche

Die Vorstellungen, die wir von Psychotherapie haben, müssen erweitert werden. Inzwischen kann man auch Video-Feedback-Programme und die Gabe des Bindungshormons Oxytocin an Menschen mit Schmerzstörungen dazuzählen. Und auch bei Süchten sind Lernprozesse des Gehirns entscheidend, die mit neuen Therapiemodellen angegangen werden können

Veröffentlicht: 30.04.2015

Niveau: mittel

- Psychische Störungen sind keine Hirnerkrankungen wie die Epilepsie oder die Parkinson-Krankheit, denn viele Hirnveränderungen werden durch Erleben, Verhalten und Umwelteinflüsse erst bedingt.

- Zum Beispiel werden Schmerzen, die der eigenen Kontrolle entzogen sind, stärker wahrgenommen und aktivieren Hirnareale, die eher bei Angst reagieren.

- Chronische Schmerzen beruhen auf eben solchen Gehirnveränderungen, können aber durch Verhaltenstherapie positiv beeinflusst werden.

- Der Begriff Psychotherapie erweitert sich so auf Methoden, die die Selbstregulationsfähigkeit des Patienten fördern.

Prof. Dr. Herta Flor ist Direktorin des Instituts für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und Professorin für Neuropsychologie und Klinische Psychologie an der Universität Heidelberg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Rolle der neuronalen Plastizität bei der Entstehung und Behandlung chronischer Schmerzen und psychobiologische Grundlagen von Angststörungen. Sie ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Plastizität

Plastizität/-/neuroplasticity

Der Begriff beschreibt die Fähigkeit von Synapsen, Nervenzellen und ganzen Hirnarealen, sich abhängig vom Grad ihrer Nutzung zu verändern. Mit synaptischer Plastizität ist die Eigenschaft von Synapsen gemeint, ihre Erregbarkeit auf die Intensität der Reize einzustellen, die sie erreichen. Daneben unterliegen auch Größe und Vernetzungsgrad unterschiedlicher Hirnbereiche einem Wandel, der von ihrer jeweiligen Aktivität abhängt. Dieses Phänomen bezeichnen Neurowissenschaftler als corticale Plastizität.

Empfohlene Artikel

Unter Psychotherapie verstehen wir die Behandlung psychischer Störungen mit psychologischen Methoden. Die Hirnforschung hat wichtige Beiträge zum besseren Verständnis psychischer Störungen wie auch zu ihrer Behandlung geliefert. Jedoch sind psychische Störungen keine Hirnerkrankungen wie die Epilepsie oder die Parkinson-Krankheit, obwohl dies oft behauptet wird, zum Beispiel vom amerikanischen National Institute of Mental Health, dessen Direktor Tom Insel immer wieder betont, dass psychische Störungen Hirnerkrankungen sind. Im Gegensatz zu neurologischen Störungen gibt es bei den psychischen Störungen bislang keine klaren Nachweise, dass tatsächlich ein krankhafter Gehirnprozess die Grundlage der Störung ist.

Vielmehr belegt die neurowissenschaftliche Forschung, dass viele Hirnveränderungen durch Erleben, Verhalten und Umwelteinflüsse erst bedingt werden. So verändert frühkindliches Stresserleben das Volumen des Hippocampus und der Amygdala oder deren Verbindungen mit dem Frontalcortex. Dies sind Hirnregionen, die für Lern– und Gedächtnisprozesse wichtig sind und bei vielen Störungen wie Angst oder Depression im Mittelpunkt der Krankheitsentstehung stehen. So haben beispielsweise Personen, die ein vermindertes Hippocampusvolumen haben, ein höheres Risiko, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, jedoch reduziert Stresserleben selbst wieder den Hippocampus.

In den vergangenen Jahrzehnten zeigte die Hirnforschung, dass das menschliche Gehirn sich nicht nur in der frühen Kindheit plastisch verändert, sondern dass Veränderungen der Struktur und Funktion des Gehirns bis in das hohe Lebensalter möglich sind. Diese plastischen Veränderungen des Gehirns können durch Verletzungen oder Erkrankungen auftreten, aber auch durch Stimulation und Lernen verursacht sein. Bei Geigenspielern vergrößern sich etwa im Gehirn die Areale der Tastrinde, die beim Geigenspiel besonders stimuliert werden. Auch bei der Schmerzverarbeitung lässt sich zeigen, dass ein und derselbe Schmerzreiz im Gehirn völlig anders verarbeitet wird, je nachdem, wie die Lerngeschichte zu diesem Schmerzerleben für die Person ist. In einem Schmerzexperiment erhielten am ersten Tag zwei Gruppen von Personen leicht schmerzhafte elektrische Reize, und es wurde mittels Magnetresonanztomographie geprüft, wie das Gehirn auf die Reize reagierte. Dies war bei beiden Gruppen gleich. In den folgenden zehn Tagen lernte eine Gruppe, dass das Bild eines Kreises das Auftreten von Schmerz signalisierte und dass nach einer Raute nie ein schmerzhafter Reiz kam. In einer zweiten Gruppe von Personen war der Schmerz unvorhersagbar: Kreis, Raute und Schmerzreize wurden in der gleichen Anzahl und Stärke, aber zufällig verteilt gegeben.

Nach zehn Tagen wurde der Schmerz– reiz des ersten Tages wieder dargeboten und die Hirnaktivität gemessen. Die Gruppe, die vorhersagbare Schmerzreize erhalten hatte, empfand die Schmerzen als weniger stark und aktivierte Hirnareale, die mit der Kontrolle von Schmerz einhergehen. In der Gruppe, in der Schmerzreize nicht vorhersagbar waren, wurde der Schmerz stärker empfunden und Hirnareale aktiviert, die eher bei Angst und negativen Emotionen reagieren. Dabei waren die gegebenen Warnreize und Schmerzreize physikalisch identisch, und auch die Testreize waren gleich. Das Gehirn verarbeitet somit nicht die physikalische, sondern die wahrgenommene Realität, und Struktur und Funktion des Gehirns spiegeln dies wider. Dabei werden bei psychischen Störungen Hirnveränderungen oft fälschlich als deren Ursache interpretiert, und es wird zum Beispiel von einem „Angstzentrum“ oder einem „Schmerzzentrum“ im Gehirn gesprochen. Jedoch können diese Veränderungen bestenfalls als Korrelate gesehen werden, die etwa durch Lern– und Gedächtnisprozesse entstanden sein können und darüber hinaus selten eine Region betreffen, da das Gehirn in Netzwerken funktioniert. Psychologische und biologische Erklärungen bewegen sich auf verschiedenen Ebenen, und man kann nicht die einen durch die anderen ersetzen. Eine Reduktion psychischer Störungen auf Hirnerkrankungen führt auch dazu, dass man die Pharmakotherapie als Therapie der Wahl betrachtet, obwohl Psychotherapie und die damit einhergehende Änderung der Lebensgewohnheiten oft effektiver die Symptome bekämpfen.

Die Hirnforschung kann jedoch Prozesse aufdecken, die durch Befragung der Patienten oder Verhaltenstests nicht zu erfassen sind. In der Psychologie werden explizite Lern– und Gedächtnisprozesse, bei denen man den Gedächtnisinhalt genau angeben kann, von solchen unterschieden, die das Verhalten ändern, ohne dass man erklären kann, was man gelernt hat. Ein expliziter Gedächtnisinhalt ist die Erinnerung, dass am Ostersamstag Borussia Dortmund gegen den FC Bayern gespielt hat und Jürgen Klopp seitdem als Trainer zurückgetreten ist. Fußball spielen hingegen beruht auf einem impliziten Lernprozess: Man kann es zeigen, aber nur schwer erklären. Solche impliziten, nicht bewussten Lernprozesse spielen bei vielen psychischen Störungen eine Rolle. Ist jemand alkoholabhängig, so tritt ein automatischer Lernprozess ein, bei dem Reize, die mit dem Alkohol verknüpft sind, wie etwa der Anblick einer Bierflasche oder einer Bar, im Gehirn eine Reaktion auslösen, die mit der belohnenden Wirkung von Alkohol verknüpft ist. Diese ursprünglich neutralen Reize gewinnen dann einen Anreizwert und können selbst Drogenverlangen und damit Rückfälle auslösen.

Mit der Zeit kann es dann zu einem völlig automatisierten Verhalten kommen. So stufen Abhängige nach einer Entzugsbehandlung mit Drogen assoziierte Reize generell negativ ein und geben kein erhöhtes Verlangen mehr an. Mit Methoden der Hirnforschung kann man zeigen, dass bei vielen behandelten Abhängigen noch eine implizite positive Einstellung zur abhängig machenden Substanz besteht. Bei vielen Patienten tritt auch nach der Suchtbehandlung bei der Darbietung von drogenassoziierten Reizen eine Aktivierung in Hirnregionen auf, die mit Belohnungsverarbeitung in Verbindung stehen. Alkohol wird somit nach wie vor positiv verarbeitet, obwohl die Patienten das Gegenteil berichten. Die Rückfallgefahr bleibt daher bestehen. Je positiver diese implizite Reaktion ausfällt, desto wahrscheinlicher ist der Rückfall und desto höher ist die Trinkmenge nach einem Rückfall. Abnorme Hirnaktivität auf suchtassoziierte Reize hin ließ sich auch bei nicht stoffgebundenen Süchten (zum Beispiel Glücksspiel, exzessives Computerspielen) nachweisen, was nahelegt, dass auch hier Lernprozesse entscheidend sind. Dabei kann man genau unterscheiden, wer Casinomitarbeiter ist und wer dem Glücksspiel verfallen ist: Die auf eine positive Reaktion hindeutende Gehirnaktivität auf Bilder vom Glücksspiel zeigten nur die Spieler, nicht die Mitarbeiter. Eine Berücksichtigung dieser gelernten positiven Anreizmotivation macht die Therapie der Abhängigkeit effektiver.

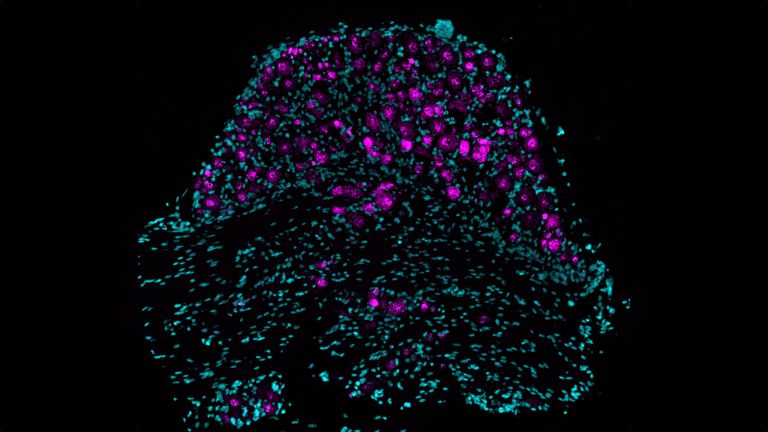

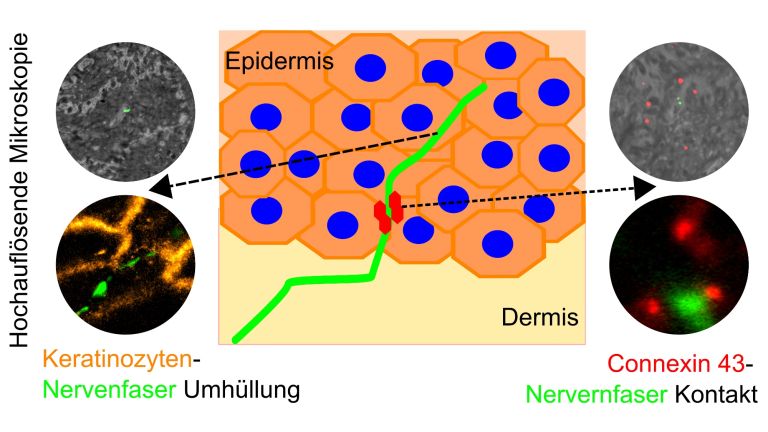

Neben der Aufdeckung von nicht bewussten Motiven kann die Hirnforschung auch Hinweise für neue psychotherapeutische Interventionen geben. Neue Therapien auf der Basis von Befunden der Hirnforschung sind insbesondere im Bereich der Behandlung chronischer Schmerzen entwickelt worden. Verletzungen wie die Amputation einer Gliedmaße führen zu plastischen Veränderungen im Gehirn. Nach der Amputation einer Hand etwa bleibt das Areal im Gehirn, in das Nervenimpulse aus der nun nicht mehr vorhandenen Hand kamen, nicht leer. Vielmehr entstehen neue Faserverbindungen mit den Nachbararealen, zum Beispiel dem Areal, das den Mund und die Lippen abbildet. Interessant ist, dass diese Reorganisation nur bei Patienten auftritt, die unter Phantomschmerzen leiden, also unter einem Schmerzempfinden, das die amputierte Gliedmaße betrifft. Bei Patienten ohne Phantomschmerzen lässt sich die Reorganisation im Gehirn nicht feststellen.

Je größer die Veränderung im Gehirn, desto ausgeprägter ist der Phantomschmerz. Bei chronischen Schmerzen, die nicht durch eine Amputation verursacht sind, kommt es zu Ausweitungen der Abbildung des vom Schmerz betroffenen Körperteils im Gehirn, und es kommt zu Verknüpfungen mit Hirnregionen, die mit Angst oder Depression zu tun haben. Diese Gehirnveränderungen gehen mit einer verstärkten Schmerzverarbeitung einher, und diese hat meist nichts mehr mit dem ursprünglichen Schmerzauslöser zu tun. Der Schmerz hat sich verselbständigt. Da diese Hirnveränderungen nicht der bewussten Wahrnehmung zugänglich sind, sind sie schwer zu beeinflussen. Jedoch kann die kortikale Repräsentation von Schmerz durch Lernprozesse und damit durch Verhaltenstherapie umgeformt werden.

Der Phantomschmerz lässt sich zum Beispiel durch ein sogenanntes Spiegeltraining behandeln. Dazu absolviert der Patient vor einem Spiegel körperliche Übungen mit der intakten Gliedmaße. Auf diese Weise wird dem Gehirn der Eindruck vermittelt, dass der amputierte Körperteil wieder vorhanden und intakt ist. Infolge des Trainings vermindert sich nicht nur der Phantomschmerz, sondern es kommt auch zu einer Normalisierung der Hirnveränderungen. Dies kann durch Übungen in der erweiterten oder virtuellen Realität verstärkt werden. So lassen sich Verformungen des Phantomgliedes (zum Beispiel ein Hinwandern der Phantomhand zum Stumpf), die oft mit Schmerzen verknüpft sind, durch die Darstellung eines intakten Gliedes in der virtuellen Realität rückgängig machen.

Eine spezielle Form der Verhaltenstherapie kann Patienten mit chronischen, nicht verletzungsbedingten Schmerzsyndromen helfen. Das sogenannte Extinktionstraining soll dem Gehirn vermitteln, dass der Körper gesund ist und der Schmerzpatient deshalb Schonhaltungen, die Schmerzen auslösen, verstärken oder erhalten, nicht einzunehmen braucht. Die Therapie beginnt mit einem Tagebuch, in das der Patient seine Aktivitäten und Schmerzfreiheit statt Schmerz und Inaktivität einträgt. Ein weiterer wichtiger Baustein ist Rückmeldung über Verhaltensweisen, die zeigen, dass man Schmerzen hat. Diese werden durch Übungen, meist mit Video-Feedback, abgebaut. Dabei zeigte sich, dass allein das Sehen des vom Schmerz betroffenen Körperteils den Schmerz vermindern kann, vermutlich über multisensorische Integrationsprozesse. Zusätzlich werden durch das Video-Feedback gesundheitsfördernde Verhaltensweisen wie normales Gehen und normales Bewegen positiv verstärkt. Das Ziel der Therapie ist es, zunehmend ein gesundes Verhalten aufzubauen und mit dem Schmerz einhergehende Hirnveränderungen durch positives Feedback aktiv zu beeinflussen.

Auch die Partner der Schmerzpatienten spielen eine wichtige Rolle: Sie müssen lernen, weniger auf den Schmerz ihres Partners zu reagieren und stattdessen gesundes Verhalten positiv zu verstärken. Auch hier konnten Untersuchungen der Hirnaktivität zeigen, dass Partner, die auf Schmerz übermäßig reagieren, beim Patienten nicht nur den Schmerz, sondern auch die Schmerzverarbeitung im Gehirn verstärken. Nach ähnlichen Prinzipien lässt sich ein gesundes Verhalten im Bereich der körperlichen Aktivitäten und der Medikamenteneinnahme aufbauen. Dieses Extinktionstraining reduziert nicht nur effektiv den Schmerz, es vermindert auch deutlich die Anzahl der Arztbesuche und Klinikaufenthalte.

Die Hirnforschung hat auch Hinweise auf völlig neuartige Kombinationen von Pharmakotherapie mit Psychotherapie ergeben. In den letzten Jahren haben sich bei einer Reihe von kombinierten Verfahren gute Effekte nachweisen lassen. Hierzu gehört etwa die Verwendung von D-Cycloserin zur Beschleunigung der Angstlöschung bei der Verhaltenstherapie von Angststörungen oder die Verwendung von Oxytocin zur Verbesserung sozialer Wahrnehmung. Wichtig ist hier festzuhalten, dass diese Kombinationstherapien über einen befristeten Zeitraum während der Psychotherapie Verwendung finden und die Effekte der Psychotherapie erhöht werden. Wir haben auf der Basis von Befunden aus der Hirnforschung, die eine wichtige Bedeutung des Cannabinoid-Rezeptors bei der Löschung negativer Gedächtnisinhalte nahelegen, niedrig dosiertes Cannabis (das in dieser Dosis nicht schmerzlindernd wirkt) als Verstärkung eines Extinktionstrainings bei Patienten mit chronischen Schmerzen der Skelettmuskulatur eingesetzt und die Wirkung der Verhaltenstherapie verdoppeln können. Dabei ist es unerheblich, ob eine somatische Grundlage der Schmerzen vorliegt.

Auf der Hirnforschung basierende Psychotherapien sind auch die vielfältigen Anwendungen von Neurofeedback und Gehirn-Computer-Interfaces, bei denen die Patienten lernen, durch Modulation ihrer eigenen Hirnaktivität beispielsweise Sprachprogramme auf einem Computer zu bedienen, um bei völligen Lähmungen die Kommunikationsfähigkeit wieder zu erlangen oder epileptische Anfälle schon im Vorfeld zu blockieren. Auch bei Patienten nach Schlaganfällen ohne jegliche Mobilität der Hand werden Gehirn-Computer-Interfaces eingesetzt, um über die Kontrolle der neuronalen Aktivität der motorischen Rinde die Beweglichkeit der Hand wiederherzustellen. Bei diesen Verfahren lernen die Patienten, die eigene Hirnaktivität zu nutzen, um Bewegungssignale an den gelähmten Arm zu geben, und erhalten eine Rückmeldung über die Effektivität und erlangen mit der Zeit wieder eine natürliche Kontrolle über den Arm. Dabei sollte klar geworden sein, dass der traditionelle Begriff der Psychotherapie sich erweitert hat auf alle Interventionen, die generell die Selbstregulationsfähigkeit des Patienten fördern, und man dies nicht auf die psychischen Störungen beschränken muss.

Hippocampus

Hippocampus/Hippocampus/hippocampual formatio

Der Hippocampus ist der größte Teil des Archicortex und ein Areal im Temporallappen. Er ist zudem ein wichtiger Teil des limbischen Systems. Funktional ist er an Gedächtnisprozessen, aber auch an räumlicher Orientierung beteiligt. Er umfasst das Subiculum, den Gyrus dentatus und das Ammonshorn mit seinen vier Feldern CA1-CA4.

Veränderungen in der Struktur des Hippocampus durch Stress werden mit Schmerzchronifizierung in Zusammenhang gebracht. Der Hippocampus spielt auch eine wichtige Rolle bei der Verstärkung von Schmerz durch Angst.

Amygdala

Amygdala/Corpus amygdaloideum/amygdala

Ein wichtiges Kerngebiet im Temporallappen, welches mit Emotionen in Verbindung gebracht wird: es bewertet den emotionalen Gehalt einer Situation und reagiert besonders auf Bedrohung. In diesem Zusammenhang wird sie auch durch Schmerzreize aktiviert und spielt eine wichtige Rolle in der emotionalen Bewertung sensorischer Reize. Die Amygdala – zu Deutsch Mandelkern – wird zum limbischen System gezählt.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Belastungsstörung

Belastungsstörung/-/stress disorder

Als Belastungsstörung wird in der Psychologie die pathologische Reaktion auf dauerhaften oder kurzfristig sehr hohen Stress bezeichnet. Unterschieden werden die akute Belastungsstörung – oft als Nervenzusammenbruch bezeichnet – und die posttraumatische Belastungsstörung nach einem traumatischen Erlebnis. Sie kann noch lange Zeit nach dem eigentlichen Stressereignis schwerwiegende Folgen haben.

Magnetresonanztomographie

Magnetresonanztomographie/-/magnetic resonance imaging

Ein bildgebendes Verfahren, das Mediziner zur Diagnose von Fehlbildungen in unterschiedlichen Geweben oder Organen des Körpers einsetzen. Die Methode wird umgangssprachlich auch Kernspin genannt. Sie beruht darauf, dass die Kerne mancher Atome einen Eigendrehimpuls besitzen, der im Magnetfeld seine Richtung ändern kann. Diese Eigenschaft trifft unter anderem auf Wasserstoff zu. Deshalb können Gewebe, die viel Wasser enthalten, besonders gut dargestellt werden. Abkürzung: MRT.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Phantomschmerz

Phantomschmerz/-/phantom pain

Phantomschmerzen werden als solche bezeichnet, weil sie in Phantomgliedern auftreten – in Gliedmaßen, die amputiert wurden.

Wahrnehmung

Wahrnehmung/Perceptio/perception

Der Begriff beschreibt den komplexen Prozess der Informationsgewinnung und –verarbeitung von Reizen aus der Umwelt sowie von inneren Zuständen eines Lebewesens. Das Gehirn kombiniert die Informationen, die teils bewusst und teils unbewusst wahrgenommen werden, zu einem subjektiv sinnvollen Gesamteindruck. Wenn die Daten, die es von den Sinnesorganen erhält, hierfür nicht ausreichen, ergänzt es diese mit Erfahrungswerten. Dies kann zu Fehlinterpretationen führen und erklärt, warum wir optischen Täuschungen erliegen oder auf Zaubertricks hereinfallen.

Oxytocin

Oxytozin/-/oxytocin

Ein im Nucleus paraventricularis und im Nucleus supraopticus des Hypothalamus gebildetes Hormon, welches aus dem Hypophysenhinterlappen ins Blut ausgeschüttet wird. Es leitet bei der Geburt die Wehen ein und wird beim Stillen sowie beim Orgasmus ausgeschüttet. Es scheint die Paarbindung zu erhöhen und Vertrauen zu schaffen. Neuere Erkenntnisse weißen darauf hin, dass das oft als Kuschelhormon bezeichnete Oxytocin jedoch weitaus komplexer ist und seine Effekte auch eine Abgrenzung zur andern Gruppen (out-groups) beinhalten.

Extinktion

Extinktion/-/extinction

Bei der Extinktion wird ein Reiz mehrfach im selben Kontext präsentiert, bis eine Gewöhnung, d.h. eine Habituation, eingetreten ist. Vgl. auch die klassische Konditionierung. Beispielsweise lernt eine Schnecke, dass eine bestimmte Berührung nicht bedrohlich ist. Diese Desensibilisierung schlägt sich auch auf Ebene der Synapsen nieder.

Schlaganfall

Schlaganfall/Apoplexia cerebri/stroke

Bei einem Schlaganfall werden das Gehirn oder Teile davon zeitweilig nicht mehr richtig mit Blut versorgt. Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und dem Energieträger Glukose. Häufigster Auslöser des Schlafanfalls ist eine Verengung der Arterien. Zu den häufigsten Symptomen zählen plötzliche Sehstörungen, Schwindel sowie Lähmungserscheinungen. Als Langzeitfolgen können verschiedene Arten von Gefühls– und Bewegungsstörungen auftreten. In Deutschland ging 2006 jeder dritte Todesfall auf einen Schlaganfall zurück.

Dieser Artikel erschien erstmals am 29.04.2015 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Teil der Vortragsreihe „Hirnforschung, was kannst du? — Potenziale und Grenzen“ von Gemeinnütziger Hertie-Stiftung und FAZ.

Hier unser Video zum Vortrag Herta Flor – Psychotherapie und Hirnforschung