Das unsichtbare Band

Sie sichert nicht nur das Überleben, sondern beeinflusst auch die Persönlichkeit: die emotionale Bindung zwischen einem Kleinkind und seinen Eltern. Im Idealfall entsteht eine stabile Basis, auf die es sein ganzes Leben lang zurückgreifen kann.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Martin Korte

Veröffentlicht: 30.03.2016

Niveau: mittel

- Säuglinge haben ein angeborenes Bedürfnis nach einer engen emotionalen Bindung und versuchen diese durch Augenkontakt, Schreien oder Lächeln zu stärken.

- Je nach Umgang der Bezugspersonen mit den Säuglingen entwickeln diese unterschiedliche Bindungstypen: Sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivantent oder desorganisiert.

- Eine gute Bindung zu einem oder mehreren Bezugspersonen stärkt die Persönlichkeit und macht zeitlebens stressresistenter.

- Vernachlässigung in frühester Kindheit wiederum kann zu schwerwiegenden Veränderungen in der kindlichen Emotionalität und Stressregulation führen.

- E in wichtiges Bindungshormon ist das Oxytocin, das dazu beiträgt, ein Band zwischen Kind und Bezugsperson zu knüpfen.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

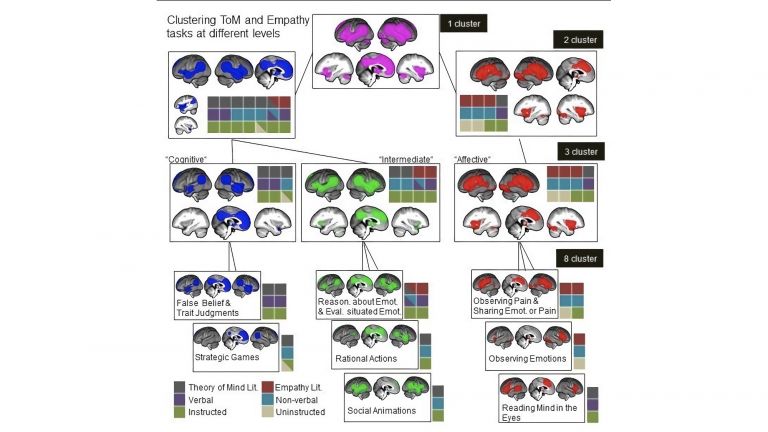

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Dass auch Tiere ein Bindungsbedürfnis haben und ihnen Nahrung allein nicht reicht, zeigte 1958 der Verhaltensforscher Harry Harlow in seinem berühmten Affenexperiment an der University of Wisconsin. Er trennte junge Rhesusaffen von ihren Müttern und bastelte ihnen stattdessen zwei künstliche Ersatzmütter aus Draht mit Holzkopf. Die eine gab Milch, die andere war weich mit Plüsch gepolstert. Harlow wollte wissen, welche Attrappe die Äffchen bevorzugen würden. Das Ergebnis war eindeutig: Alle Affen gingen nur zum Trinken zur „kalten“ Drahtmutter, anschließend kauerten sie jedoch bis zur Erschöpfung bei der Stoffmutter. Das Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit war offenbar stärker als der Hunger.

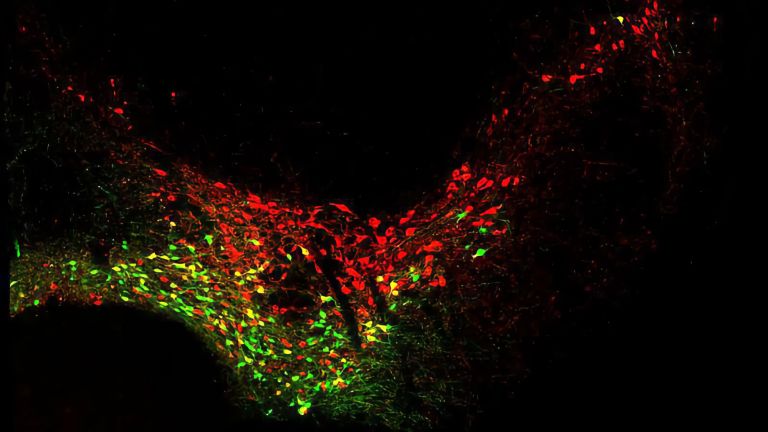

Hormone beeinflussen die Persönlichkeit und die Gehirnentwicklung, frühkindliche Vernachlässigung wiederum verändert den Hormonhaushalt. Damit sich die Mutter liebevoll um ihr Baby kümmert, wird sie von der Natur mit einem bunten Mix aus Hormonen ausgerüstet. Die wichtigste Zutat ist das Bindungshormon Oxytocin, welches in einer sicheren Bindungsbeziehung sehr zuverlässig bei Mutter und Kind freigesetzt wird. Es stimuliert die mütterliche Fürsorge, beeinflusst den Umgang mit dem Neugeborenen nach der Geburt, beruhigt und besänftigt das Kleinkind ebenso wie den Erwachsenen. Sowohl in der frühen als auch späteren Bindung ist bei den beteiligten Personen die Oxytocin-Ausschüttung erhöht – da genügt manchmal schon der Anblick der geliebten Person oder das Hören ihrer Stimme. Zudem beeinflusst Oxytocin die Stressbewältigung von jungen (stillenden) Müttern positiv, senkt die Menge an Stresshormonen und fördert eine ausgeglichene Mutter-Kind-Interaktion, die wiederum dieses hormonelle System stimulieren. Auch Väter und andere Bindungspersonen erleben erhöhte Oxytocin-Werte, wenn sie liebevoll mit dem Kind interagieren.

Oxytocin

Oxytozin/-/oxytocin

Ein im Nucleus paraventricularis und im Nucleus supraopticus des Hypothalamus gebildetes Hormon, welches aus dem Hypophysenhinterlappen ins Blut ausgeschüttet wird. Es leitet bei der Geburt die Wehen ein und wird beim Stillen sowie beim Orgasmus ausgeschüttet. Es scheint die Paarbindung zu erhöhen und Vertrauen zu schaffen. Neuere Erkenntnisse weißen darauf hin, dass das oft als Kuschelhormon bezeichnete Oxytocin jedoch weitaus komplexer ist und seine Effekte auch eine Abgrenzung zur andern Gruppen (out-groups) beinhalten.

Das Baby quiekt, lächelt und bezirzt seine Mama, was das Zeug hält. Die Mutter kann gar nicht anders, als mit Babysprache und liebevollen Berührungen auf ihr Kind zu reagieren. Was die junge Mutter mit ihrem Kind erlebt, ist eine ganz besondere Beziehung, aber auch etwas sehr Fundamentales. Sie baut eine nahe emotionale Bindung zu ihrem Kind auf, die es im Idealfall so festigt, dass es eines Tages sicher und selbstbewusst in die Welt hinausgehen kann.

Bindung – diese enge, emotionale Beziehung zu einem Menschen – entsteht beim Säugling zu jenen Personen, die zeitlich und emotional am intensivsten für das Kind da sind und Zuwendung geben. Sie schafft Urvertrauen und innere Sicherheit, reguliert das Emotionsverhalten, aktiviert die Bildung von Wachstumshormonen und neuronalen Netzwerken und bildet das Fundament für eine spätere emotional stabile und stressrobuste Persönlichkeit.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Angeborenes Verhaltensprogramm

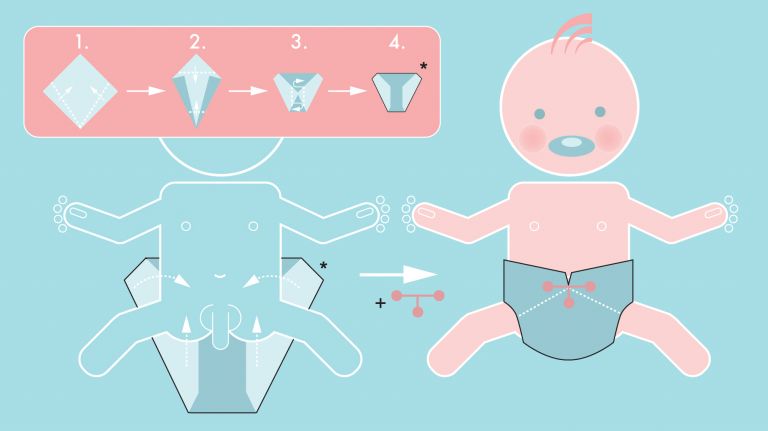

Eine enge Bindung ist für den Säugling ein angeborenes Bedürfnis. „Zu Beginn hat das Baby nur eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen: Es schreit. Und das in einer Frequenz, die genau dort liegt, wo unser Ohr am besten hört“, erklärt die Psychologie-Professorin Fabienne Becker-Stoll vom Staatsinstitut für Frühpädagogik in München. Das ist Teil eines biologisch angelegten Verhaltensprogramms. Obwohl der Säugling noch nicht sprechen kann, hat er schon einige soziale Kompetenzen und Verhaltensweisen im Gepäck, um gleich nach der Geburt das Fürsorgesystem seiner Bezugspersonen zu aktivieren: So hat er eine Vorliebe für die menschliche, speziell die mütterliche Stimme und für Gesichter. Er stellt Blickkontakt her, signalisiert seine Bedürfnisse und Emotionen – und beginnt mit etwa zwei Monaten auch gezielt zu lächeln: Klein, aber oho!.

Fühlt das Kind sich unwohl, ist müde oder überreizt oder von der Bezugsperson getrennt, zeigt es ebenfalls typische Verhaltensmuster: Es sucht seine Bezugsperson, krabbelt zu ihr hin, läuft ihr nach, weint, klammert oder protestiert – und beruhigt sich am leichtesten durch Körperkontakt mit ihr. Wie entscheidend eine Bindung für das Überleben von Primaten ist, zeigen zahlreiche Beobachtungen und Experimente, zum Beispiel mit Affen (siehe Info-Kasten).

Schon John Bowlby, einer der Pioniere der Bindungstheorie, vermutete, dass Säuglinge nicht nur den Kontakt zu einer Bezugsperson suchen, um Schutz zu finden. Die neuen Erdenbürger möchten die Welt erkunden. Das Explorationsverhalten, wie es die Bindungsforscher nennen, beginnt bereits damit, dass sich Babys auf die Suche nach der Brust ihrer Mutter machen. Im Alter von etwa einem Jahr, wenn das Kind laufen lernt, nimmt es rasant zu. Mit zwei bis drei Jahren wächst dann auch der Abstand zu den Eltern und die Länge der „Ausflüge“. Aber das Kind braucht, um zu explorieren, die Geborgenheit und den Schutz seiner Eltern als „sicheren Hafen“, zu dem es jederzeit wieder zurückkehren kann. „Dabei sieht es so aus, als würde das Kind Sicherheit ‚tanken‘, wenn es zurück auf den Schoß der Mutter klettert, sich ankuschelt oder ausruht“, sagt Fabienne Becker-Stoll.

Ohr

Ohr/Auris/ear

Das Ohr ist nicht nur das Organ des Hörens, sondern auch des Gleichgewichts. Unterschieden werden das äußere Ohr mit Ohrmuschel und äußerem Gehörgang, das Mittelohr mit Trommelfell und den Gehörknöchelchen sowie das eigentliche Hör– und Gleichgewichtsorgan, das Innenohr mit der Gehörschnecke (Cochlea) und den Bogengängen.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Unterschiedliche Bindungstypen

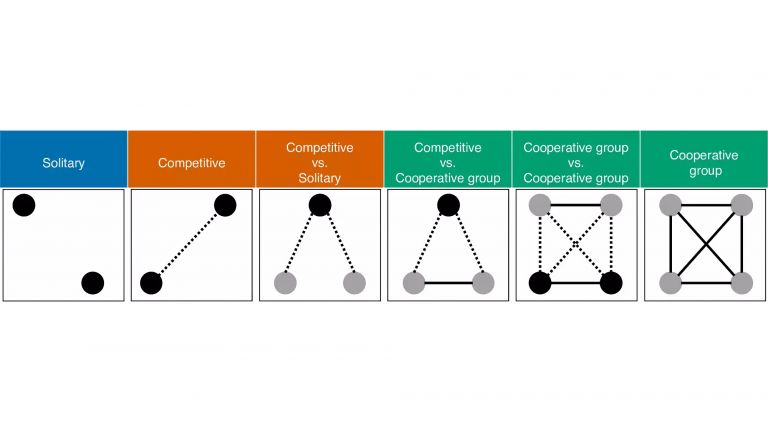

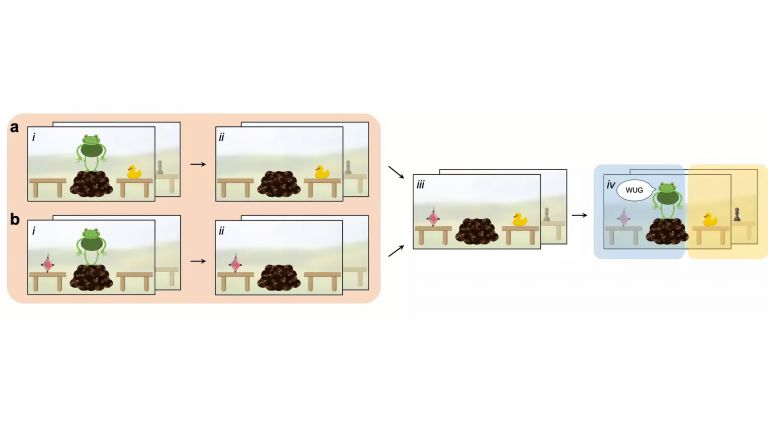

Um genau dieses Wechselspiel zwischen Bindungs– und Explorationsverhalten zu untersuchen, entwickelte Mary Ainsworth, eine Mitarbeiterin Bowlbys, in den 1970er Jahren den Test der Fremden Situation. Sie schickte Mütter mit ihren 12 bis 20 Monate alten Kindern in ein unbekanntes Zimmer mit Spielzeug. Bald betritt eine unbekannte, aber freundliche Frau den Raum. Nach drei Minuten geht die Mutter, das Kind bleibt mit der fremden Person zurück, bis die Mutter nach weiteren drei Minuten wiederkommt. Das Szenario wird noch einmal wiederholt. Ainsworth beobachtete, dass die Kleinkinder in Anwesenheit der Mutter deutlich mehr explorierten. Im Detail aber verhielten sie sich sehr unterschiedlich: Einige zeigen ein klassisches Bindungsverhalten, während andere kaum auf die Mutter reagierten oder aber nach ihrer Rückkehr wütend wurden.

Ainsworth leitete daraus drei Bindungstypen ab: Sicher, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent. Die sichere Bindung gilt als das Optimum (siehe Info-Kasten). Sicher gebundene Kinder können ihre Impulse, Bedürfnisse und Gefühle später besser an die jeweilige Situation anpassen, als unsicher gebundene Kinder. Bei Belastungen zeigen sie zudem ein hohes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass sicher gebundene Kleinkinder glückliche, zufriedene und bindungsfähige Menschen mit einer guten Stressregulation und Emotionsregulation werden, ist ziemlich hoch“, sagt Nicole Strüber: „Die verschiedenen Bindungsverhaltensmuster sind Strategien der Kinder, auf ihre Eltern zu reagieren.“ Bedeutsam für eine gute Bindung sei, dass die Mutter oder der Vater die Signale des Kindes wahrnehme und prompt und angemessen darauf reagiere. Dabei sei aber keine Perfektion gefordert, sagt Becker-Stoll: „Wichtig ist, dass das Verhalten der Eltern erwartbar ist und das schnelle Reagieren in den meisten Fällen gelingt.“

Empfohlene Artikel

Postnatale Depression als Risikofaktor

Doch nicht immer kann die Mutter so für ihr Kind da sein, wie es eigentlich nötig wäre – etwa im Falle einer postnatalen Depression, an der nach Angaben des Ärzteblattes zwischen 10 und 15 Prozent der jungen Mütter leiden. Bei schwereren Depressionen können Antidepressiva oder eine Behandlung in einer Psychiatrie mit Mutter-Kind-Station helfen. Wird sie nicht behandelt, kann die Depression einen Risikofaktor für eine mögliche Bindungsstörung darstellen: Den schwarzen Hund zähmen.

Eltern sind auch durch ihre eigene Kindheit geprägt. „Aufgrund ihrer Erfahrungen haben sie bestimmte Muster in ihrem Gehirn, die beeinflussen, wie gut sie auf ihr Kind eingehen können“, sagt Nicole Strüber vom Institut für Hirnforschung der Universität Bremen:. „Das ist nicht alles willentlich steuerbar.“ Wer selbst als Kind einen Mangel an Bindungserfahrung erlebt hat oder traumatisiert wurde, dem kann es deshalb schwerfallen, selbst feinfühlig auf den Nachwuchs einzugehen. „Je feinfühliger die Fürsorge dagegen war, die jemand in der eigenen Kindheit erlebt hat, desto mehr reagieren diejenigen auch mit dem Bindungshormon Oxytocin auf ihre Kinder“, sagt Strüber (siehe Info-Kasten).

Es hängt aber nicht alles allein von den Eltern ab: „Auch das Kind selbst bringt mit seinem Temperament immer viel in die Beziehung mit ein“, sagt Nicole Strüber. „Es beeinflusst ganz stark, wie leicht es für die Eltern ist, mit ihm umzugehen, ob ein Kind leicht tröstbar ist oder nicht. Aber auch, in wie weit es von positiven Erfahrungen abhängig ist.“ Zudem gebe es Menschen, die trotz eines schwierigen Starts gut ins Leben fänden. „Einige Kinder sind von Natur aus robuster, psychisch widerstandsfähiger, also resilienter, und weniger empfindlich als andere. Sie verfügen über Gene, die eine gewisse Unverwundbarkeit hervorbringen“, sagt Strüber.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Depression

Depression/-/depression

Phasenhaft auftretende psychische Erkrankung, deren Hauptsymptome die traurige Verstimmung sowie der Verlust von Freude, Antrieb und Interesse sind.

Oxytocin

Oxytozin/-/oxytocin

Ein im Nucleus paraventricularis und im Nucleus supraopticus des Hypothalamus gebildetes Hormon, welches aus dem Hypophysenhinterlappen ins Blut ausgeschüttet wird. Es leitet bei der Geburt die Wehen ein und wird beim Stillen sowie beim Orgasmus ausgeschüttet. Es scheint die Paarbindung zu erhöhen und Vertrauen zu schaffen. Neuere Erkenntnisse weißen darauf hin, dass das oft als Kuschelhormon bezeichnete Oxytocin jedoch weitaus komplexer ist und seine Effekte auch eine Abgrenzung zur andern Gruppen (out-groups) beinhalten.

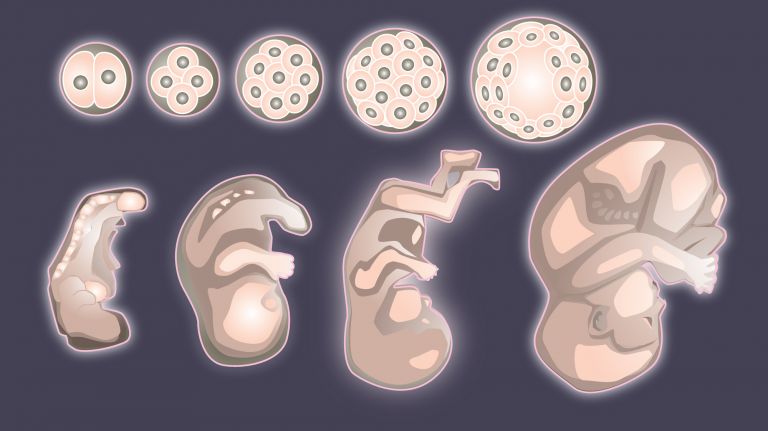

Wenn das Gehirn noch formbar ist

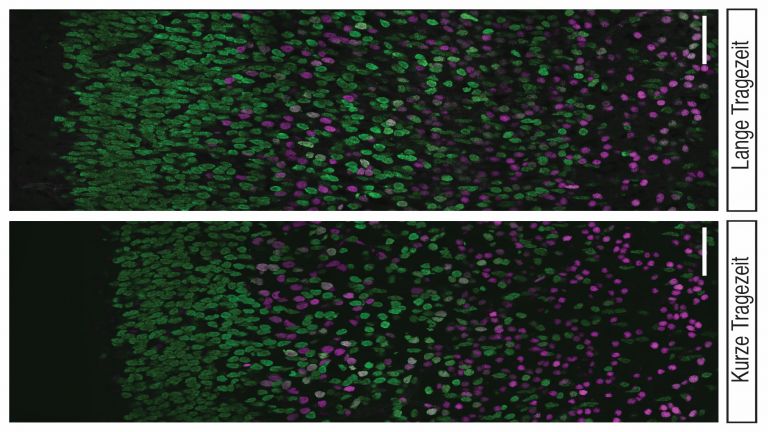

Aber warum wirken sich die frühkindlichen Erfahrungen so extrem auf die Persönlichkeit eines Menschen aus? „Das kindliche Gehirn hat eine ganz herausragende Plastizität“, sagt Anna Katharina Braun. In den ersten Jahren ist es noch sehr „formbar“, da sich die bei der Geburt noch recht unspezifischen synaptischen Verbindungen noch optimieren. Die Reorganisation der neuronalen Netzwerke wird ganz entscheidend von den Erfahrungen mit der Umwelt gesteuert Die Entwicklung eines Gehirns.

„Diese erfahrungsabhängige Plastizität ist sehr sinnvoll, weil das Kind in kürzester Zeit über Interaktion viel lernt und damit seine Sinnessysteme, aber auch seine emotionalen Systeme im Gehirn optimieren kann“, sagt Anna Katharina Braun. „Allerdings passt es sich dabei auch an negative, reizarme oder lieblose Umgebungen an.“ Lerne das Kind von den Eltern keine „emotionale Grammatik“, könne es zeitlebens Probleme haben, emotionale Bindungen aufzubauen.

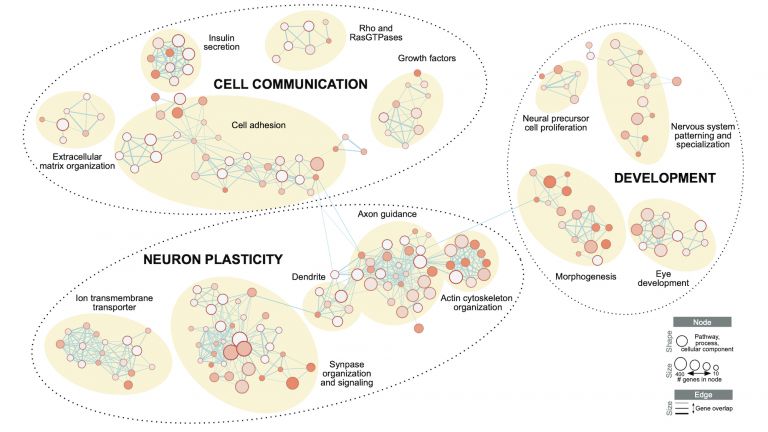

Die frühen emotionalen Erfahrungen mit Bezugspersonen wirken sich deshalb nachhaltig auf den Strukturaufbau des Gehirns aus – und somit auch darauf, wie wir später etwa mit Stress umgehen. „Extreme Stresszustände, die nicht aufgelöst werden, führen dazu, dass das Gehirn des Babys mit Stresshormonen überflutet wird, die nicht durch Trost oder emotionale externe Regulation abgebaut werden können – etwa wenn das Baby immer wieder stundenlang schreiend allein gelassen wird. Dann kann es besonders in den Bereichen im Gehirn, die für die Stressregulation zuständig sind, zu nachhaltigen Schädigungen kommen“, warnt Becker-Stoll. Forscher stellten auch Veränderungen des Oxytocin– und Cortisolsystems fest. „Personen, die Missbrauch oder Vernachlässigung als Kind erlebt haben, können häufig nicht gut mit Stress umgehen, weil das Gehirn in einer Belastungssituation nicht ausreichend mit dem Stresshormon Cortisol versorgt wird“, erklärt Nicole Strüber.

Zudem wurden bei vernachlässigten Kindern Veränderungen in den neuronalen Netzwerken festgestellt: „Der präfontale Cortex, der an der Emotionalität und dessen Regulation beteiligt ist, aber auch an Lernprozessen und Stressregulation, ist zum Beispiel unteraktiv“, erklärt Anna Katharina Braun, „höchstwahrscheinlich, weil diese Gehirnregion aufgrund fehlender Bindungspartner nicht adäquat aktiviert und durch Dauerstress in ihrem Wachstum gehemmt wurde.“ Diese Zentren reiften nur zur vollen Leistungsfähigkeit, wenn sie auch benutzt würden. „Adoptionsstudien, welche die emotionale und kognitive Entwicklung von Waisenkindern nach der Adoption untersuchen, zeigen übereinstimmend, dass diese Kinder nach der Adoption auf kognitiver Ebene, also in Bezug auf schulische Leistung und Intelligenz, sehr gut aufholen. Die Störungen der Emotionalität hingegen lassen sich offenbar nur wenig oder gar nicht mehr reparieren“, sagt Anna Katharina Braun.

„Nichts trainiert das Gehirn des Kindes so wie die feinfühlige Interaktion mit der Hauptbindungsperson“, sagt auch Prof. Becker-Stoll.

Plastizität

Plastizität/-/neuroplasticity

Der Begriff beschreibt die Fähigkeit von Synapsen, Nervenzellen und ganzen Hirnarealen, sich abhängig vom Grad ihrer Nutzung zu verändern. Mit synaptischer Plastizität ist die Eigenschaft von Synapsen gemeint, ihre Erregbarkeit auf die Intensität der Reize einzustellen, die sie erreichen. Daneben unterliegen auch Größe und Vernetzungsgrad unterschiedlicher Hirnbereiche einem Wandel, der von ihrer jeweiligen Aktivität abhängt. Dieses Phänomen bezeichnen Neurowissenschaftler als corticale Plastizität.

Emotionen

Emotionen/-/emotions

Unter „Emotionen“ verstehen Neurowissenschaftler psychische Prozesse, die durch äußere Reize ausgelöst werden und eine Handlungsbereitschaft zur Folge haben. Emotionen entstehen im limbischen System, einem stammesgeschichtlich alten Teil des Gehirns. Der Psychologe Paul Ekman hat sechs kulturübergreifende Basisemotionen definiert, die sich in charakteristischen Gesichtsausdrücken widerspiegeln: Freude, Ärger, Angst, Überraschung, Trauer und Ekel.

Cortisol

Cortisol/-/cortisol

Ein Hormon der Nebennierenrinde, das vor allem ein wichtiges Stresshormon darstellt. Es gehört in die Gruppe der Glucocorticoide und beeinflusst im Körper den Kohlenhydrat– und Eiweißstoffwechsel.

zum Weiterlesen:

- Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie, hg. von Klaus E. Grossmann, Karin Grossmann, Stuttgart (2015)

- Bindungsstörungen, hg. Karl Heinz Brisch, Stuttgart (2015)

- Bindung, Anke Lengning/Nadine Lüpschen, München (2012)

- Gerhard Roth/Nicole Strüber: Wie das Gehirn die Seele macht, Stuttgart (2014)

- Fähig zum Körperkontakt, hg. Dr. Fritz Jansen/Uta Streit, Berlin (2015)