Das musikalische Gehirn

Musik ist mehr als ein akustisches Signal. Sie aktiviert weite Bereiche des Gehirns, weckt Assoziationen und Emotionen und wurzelt möglicherweise in einer Art vorsprachlichen Kommunikation.

Wissenschaftliche Betreuung: Prof. Dr. Eckart Altenmüller

Veröffentlicht: 18.09.2012

Niveau: leicht

Es gilt als etwas ganz Besonderes und ist vor allem unter Musikern verbreitet: Das absolute Gehör. Gemeint ist damit die Fähigkeit, Tonhöhen korrekt zu benennen, ohne dass dafür ein Referenzton erklingen muss. Was darüber entscheidet, ob ein Mensch das absolute Gehör besitzt, ist noch nicht endgültig geklärt. Eine Theorie geht davon aus, dass es vererbt wird. Andere Wissenschaftler vermuten, dass es durch Prägung entsteht, also durch frühe musikalische Übung. Eine dritte Hypothese besagt, dass die Fähigkeit grundsätzlich angeboren ist, im Laufe der Entwicklung aber verloren geht. Für diesen Erklärungsversuch spricht, dass viele Säuglinge ein absolutes Gehör besitzen, das sie während ihrer Kindheit verlieren.

In seiner Bedeutung wird das absolute Gehör allerdings überschätzt: In erster Linie profitieren Musikstudenten im Gehörbildungsunterricht davon. Für das Musizieren selbst ist das relative Gehör wichtiger. Es erlaubt, Tonintervalle richtig zu erkennen, und hilft bei sauberer Intonation.

- Ein Musikzentrum im Gehirn gibt es nicht. Vielmehr aktiviert Musik das Denkorgan in vielfältiger Weise, etwa im motorischen Cortex, in Sehzentren sowie im limbischen System.

- Bei der Verarbeitung von Musik sind beide Hirnhälften aktiv, jedoch mit unterschiedlichen Aufgaben: Während die rechte Hirnhälfte die Grobstruktur herausarbeitet, übernimmt die linke Hemisphäre die Feinanalyse.

- Musik wurzelt möglicherweise in einer Art vorsprachlichen Kommunikation. Wir messen Klängen nicht nur eine Bedeutung bei, wie hohl, spitz oder rau, sondern verarbeiten Melodien auch nach einer musikalischen Syntax, einer Art Satzbau.

Hemisphäre

Hemisphäre/-/hemisphere

Großhirn und Kleinhirn bestehen aus je zwei Hälften – der rechten und der linken Hemisphäre. Im Großhirn sind sie verbunden durch drei Bahnen (Kommissuren). Die größte Kommissur ist der Balken, das Corpus callosum.

Ganz besonders deutliche Spuren hinterlässt aktives Musizieren im Gehirn. Der Kirchenmusiker und Physiker Peter Schneider von der Universität Heidelberg hat herausgefunden: Bei Musikern ist das Corpus callosum vergrößert, der Balken, der beide Gehirnhälften verbindet. Außerdem weist die Hörrinde im Vergleich zu Kontrollpersonen bis zu 130 Prozent mehr Volumen auf.

Die Sensibilität des Denkorgans hängt vom gespielten Instrument ab: Bei Trompetern reagiert das Gehirn beispielsweise stärker auf Trompeten- als auf Geigenklänge.

Eckart Altenmüller und seine Kollegen entdeckten 2009 eine weitere Besonderheit des Musikergehirns: Verspielt sich ein Instrumentalist, so registriert sein Denkorgan den Fehler bereits Sekundenbruchteile, bevor der Misston erklingt. „Dieser Effekt ist allerdings kulturbedingt und tritt so nur bei klassischer Musik auf”, sagt Altenmüller. Bei Jazz-Improvisationen etwa, genau wie beim größten Teil der Weltmusik, spielt er keine Rolle.

Corpus callosum

Balken/Corpus callosum/corpus callosum

Als größte Kommissur (Verbindung im Gehirn) verbindet das Corpus callosum (Balken) die beiden Großhirnhemisphären. Es besteht aus 250 Millionen Nervenfasern und dient dem Informationsaustausch.

Es ist ein bewegender, beinahe heiliger Moment: Die letzten Töné der Arie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ für Sopran und Flöte aus Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion verklingen. Die Solisten setzen sich, es herrscht ein kurzer Augenblick ergriffener Stille. So mancher Zuhörer wischt sich verstohlen eine Träné aus dem Augenwinkel – berührt vom Zauber der Bach’schen Kompositionskunst. Die Macht der Musik

Wahrscheinlich hat jeder schon mal den wohligen Schauer erlebt, den Musik über den Rücken zu jagen vermag, das aufgewühlte Gefühl nach einem Rockkonzert oder die Anspannung und den Schrecken, die geschickt komponierte Filmmusik auslöst. Musik zu erleben, das wissen Neurowissenschaftler heute, ist weit mehr als das Wahrnehmen eines akustischen Signals. Erklingen sanfte Harmonien oder wilde Rhythmen Rhythmus im Gehirn, so werden weite Bereiche des Gehirns aktiv. Manche Fachleute glauben sogar: Musik macht schlau.

Der Mythos vom Mozart-Effekt

Das gelte insbesondere für die Werke des Salzburger Wunderkinds Wolfgang Amadeus Mozart, vermeldeten die Psychologin Frances Rauscher von der University of Wisconsin Oshkosh und der mittlerweile emeritierte Physiker und Neurobiologe Gordon Shaw von der University of California im Jahr 1993. Sie ließen Studenten einen Intelligenztest absolvieren, bei dem es galt, Aufgaben zum räumlichen Denken zu knacken. Ein Teil der Probanden bekam davor eine Mozart-Sonate zu hören, ein Teil Entspannungsmusik und die dritte Gruppe verbrachte die zehnminütige Vorbereitungszeit in absoluter Stille. Die Mozart-Hörer erreichten durchschnittlich 8 bis 9 IQ-Punkte mehr im Intelligenztest. „Mozart-Musik kann das Gehirn aufwärmen“, spekulierte Shaw damals. „Wir vermuten, dass differenzierte Musik komplexe Denkvorgänge erleichtert.“ Monotone Musik könne dagegen das Umgekehrte bewirken.

„Heute wissen wir, dass die Leistungssteigerung der Probanden wenig mit der speziellen Wirkung von Mozarts Kompositionen zu tun hatte“, sagt Eckart Altenmüller, Professor für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. „Es handelt sich vielmehr um einen Präferenzeffekt, der das Wohlbefinden steigert und die Aufmerksamkeit erhöht.“ 2006 fanden die Psychologen George Caldwell und Leigh Riby von der Glasgow Caledonian University heraus, dass sich mit Rockmusik ebenso wie mit Klassik die Konzentrationsfähigkeit steigern lässt – vorausgesetzt es handelt sich um den bevorzugten Musikstil der Probanden. Nervende Beats oder Lieblingstitel?

Musik macht also nicht generell schlau – auch nicht klassische. Aber sie regt das Gehirn in vielfältiger Weise an. Wie das genau aussieht, hängt von der persönlichen Biografie ab, ist also individuell verschieden. „Wenn jemand zum Beispiel Klavierunterricht hatte und dann einem Klavierkonzert von Beethoven lauscht, werden die Areale im motorischen Cortex aktiv, die die Hand und die Fingerbewegung repräsentieren“, erklärt Altenmüller, der selbst Flöte und Medizin studiert hat. Das Denkorgan spielt im Geiste mit – auch wenn die betreffende Person die Finger gar nicht bewegt. Bei Profis sind die Aktivierungsmuster beim Spielen und Zuhören sogar annähernd identisch.

Ähnliches passiert auch, wenn der Musikhörer selbst gar kein Instrument spielt, wie Experimente des Musikpsychologen Stefan Koelsch von der Freien Universität Berlin aus dem Jahr 2006 nahelegen. Bei Probanden, die als angenehm empfundene Musik im funktionellen Magnetresonanztomografen hörten, waren Bereiche des Rolandischen Operculums aktiv – eine Region, die unter anderem Kehlkopf und Stimmbänder repräsentiert. Möglicherweise hatte das Gehirn im Geiste „mitgesummt“.

Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit/-/attention

Aufmerksamkeit dient uns als Werkzeug, innere und äußere Reize bewusst wahrzunehmen. Dies gelingt uns, indem wir unsere mentalen Ressourcen auf eine begrenzte Anzahl von Bewusstseinsinhalten konzentrieren. Während manche Stimuli automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, können wir andere kontrolliert auswählen. Unbewusst verarbeitet das Gehirn immer auch Reize, die gerade nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.

Cortex

Großhirnrinde/Cortex cerebri/cerebral cortex

Der Cortex cerebri, kurz Cortex genannt, bezeichnet die äußerste Schicht des Großhirns. Sie ist 2,5 mm bis 5 mm dick und reich an Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist stark gefaltet, vergleichbar einem Taschentuch in einem Becher. So entstehen zahlreiche Windungen (Gyri), Spalten (Fissurae) und Furchen (Sulci). Ausgefaltet beträgt die Oberfläche des Cortex ca 1.800 cm2.

Musik auf dem Weg ins Gehirn

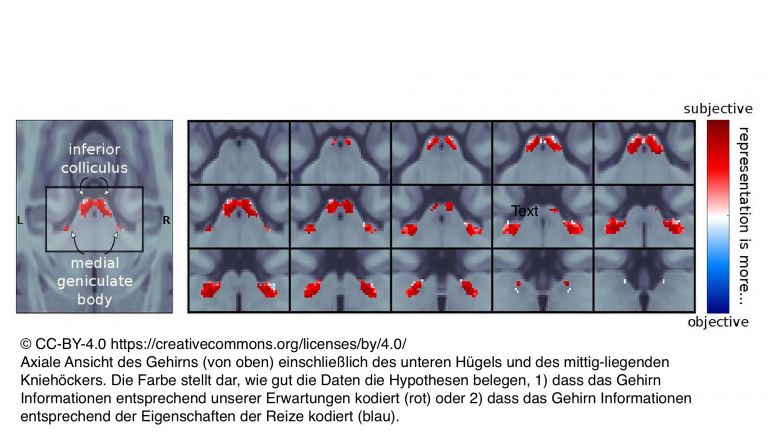

Doch was geschieht überhaupt, wenn Musik an unser Ohr dringt? Zunächst einmal besteht sie aus Klängen oder, physikalisch ausgedrückt, aus Schwingungen, die durch feine Veränderungen des Luftdrucks entstehen. Im Ohr wird der mechanische Reiz in ein neuronales Signal verwandelt, das über mehrere Umschaltstationen letztlich die Hörrinde im Schläfenlappen erreicht Hören: Vom einfachen Wackeln zur wunderbaren Vielfalt der Klänge. Bereits auf dem Weg dorthin wird das akustische Signal mehrfach analysiert und vorsortiert. So differenziert der Cochleariskern zwischen einzelnen, gleichbleibenden Tönen und einem akustischen Muster. Und am Ende der Hörbahn, in der primären Hörrinde, unterscheidet die Heschel’sche Querwindung zwischen reinen Tönen und komplexen Hörreizen wie Mehrklängen und Klangfarben.

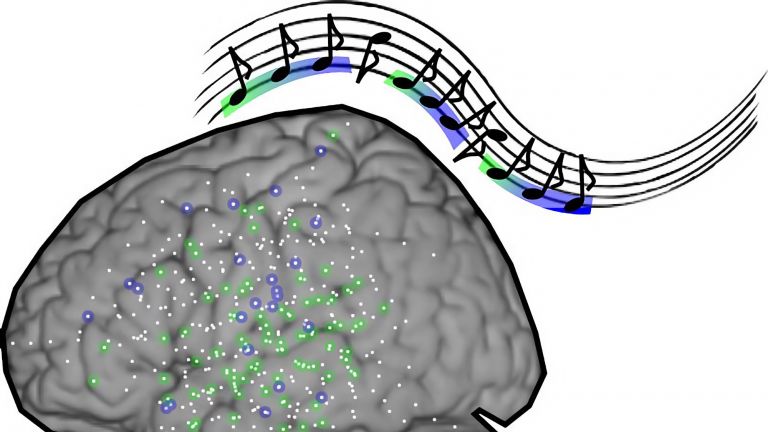

Im weiteren Verlauf fächert sich die Musikverarbeitung im Gehirn immer weiter auf. Kein Wunder also, dass die Suche nach einem Musikzentrum im Denkorgan zum Scheitern verurteilt war. Neben den bereits erwähnten Arealen im motorischen Cortex, kommen etwa die visuellen Zentren ins Spiel. „Wenn wir beispielsweise einem Streichquartett lauschen, sehen wir vor unserem inneren Auge die Geiger und Cellisten musizieren“, erklärt Altenmüller. „Und wir verknüpfen mit dem Höreindruck eine kulturelle und historische Prägung, die mit dieser Art von Musik im Zusammenhang steht.“

Zudem tritt das limbische System in Aktion. Es bewertet etwa, ob uns Musik gefällt oder nicht. So agiert der Gyrus cinguli, wenn eine Melodie als angenehm empfunden wird. Dissonante, als unangenehm erfahrene Klänge regen dagegen den Gyrus parahippocampalis an. Auch das Belohnungssystem trägt seinen Teil zum Musikempfinden bei. Es wird – ähnlich wie beim Sex, Essen oder Drogenkonsum – aktiv und zeichnet für den einen oder anderen wohligen Schauer verantwortlich. Und das alles geschieht vor dem Hintergrund persönlicher Vorlieben und Erfahrungen sowie der kulturellen Prägung. Streng genommen ist also Musik in jedem individuellen Gehirn ein wenig anders repräsentiert.

Ohr

Ohr/Auris/ear

Das Ohr ist nicht nur das Organ des Hörens, sondern auch des Gleichgewichts. Unterschieden werden das äußere Ohr mit Ohrmuschel und äußerem Gehörgang, das Mittelohr mit Trommelfell und den Gehörknöchelchen sowie das eigentliche Hör– und Gleichgewichtsorgan, das Innenohr mit der Gehörschnecke (Cochlea) und den Bogengängen.

Temporallappen

Temporallappen/Lobus temporalis/temporal lobe

Der Temporallappen ist einer der vier großen Lappen des Großhirns. Auf Höhe der Ohren gelegen erfüllt er zahlreiche Aufgaben – zum Temporallappen gehören der auditive Cortex genauso wie der Hippocampus und das Wernicke-Sprachzentrum.

Auge

Augapfel/Bulbus oculi/eye bulb

Das Auge ist das Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen – von elektromagnetischer Strahlung eines bestimmten Frequenzbereiches. Das für den Menschen sichtbare Licht liegt im Bereich zwischen 380 und 780 Nanometer.

Gyrus parahippocampalis

Gyrus parahippocampalis/-/parahippocampal cortex

Der Gyrus parahippocampalis verläuft im unteren, inneren Temporallappen entlang des Hippocampus. Diese Windung wird ausgekleidet vom entorhinalen Cortex. Sie ist mit zahlreichen Arealen der Großhirnrinde verbunden und projiziert ihrerseits an den Hippocampus, als dessen Tor sie auch gilt. Damit ist sie unter anderem an der Verfestigung von expliziten Gedächtnisinhalten beteiligt.

Mesolimbisches System

Mesolimbisches System/-/mesolimbic pathway

Ein System aus Neuronen, die Dopamin als Botenstoff verwenden und das entscheidend an der Entstehung positiver Gefühle beteiligt ist. Die Zellkörper liegen im unteren Tegmentums und ziehen unter anderem in die Amygdala, den Hippocampus und – besonders wichtig – den Nucleus accumbens, wo sie ihre Endköpfchen haben.

Empfohlene Artikel

Arbeitsteilung zwischen den Gehirnhälften

Überholt ist auch die Vorstellung, dass Musikverarbeitung eine Sache der rechten Hirnhälfte sei. Tatsächlich sind beide Hemisphären beteiligt, wenn auch mit unterschiedlichen Aufgaben. Bereits 1990 folgerte Isabell Peretz von der Université de Montréal in Kanada aus der Untersuchung von Patienten mit einseitigen Hirnschäden, dass die rechte Hirnhälfte Musik eher ganzheitlich verarbeitet, die linke dagegen analytisch.

Doch auch diese Hypothese scheint sich nicht zu bestätigen. Eckart Altenmüller und seine Kollegin Maria Schuppert von der Hochschule für Musik Detmold untersuchten im Jahr 2000 Patienten mit rechts– oder linksseitigen Schlaganfällen. Das Ausfallmuster war recht heterogen. Betroffene mit Schäden in der linken Hälfte hatten entweder Schwierigkeiten mit Rhythmen oder Tonfolgen. War die rechte Seite in Mitleidenschaft gezogen, haperte es entweder an Kontur und Tonfolge oder an Takt und Rhythmus. Demnach, so vermuteten die Forscher, existiert bei der Musikverarbeitung eine Art Hierarchie: Während die rechte Hirnhälfte die Grobstruktur herausarbeitet, übernimmt die linke Hemisphäre die Feinanalyse.

Schlaganfall

Schlaganfall/Apoplexia cerebri/stroke

Bei einem Schlaganfall werden das Gehirn oder Teile davon zeitweilig nicht mehr richtig mit Blut versorgt. Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff und dem Energieträger Glukose. Häufigster Auslöser des Schlafanfalls ist eine Verengung der Arterien. Zu den häufigsten Symptomen zählen plötzliche Sehstörungen, Schwindel sowie Lähmungserscheinungen. Als Langzeitfolgen können verschiedene Arten von Gefühls– und Bewegungsstörungen auftreten. In Deutschland ging 2006 jeder dritte Todesfall auf einen Schlaganfall zurück.

Hemisphäre

Hemisphäre/-/hemisphere

Großhirn und Kleinhirn bestehen aus je zwei Hälften – der rechten und der linken Hemisphäre. Im Großhirn sind sie verbunden durch drei Bahnen (Kommissuren). Die größte Kommissur ist der Balken, das Corpus callosum.

Eine Form der Kommunikation

Es geht aber um mehr als reines Hörvergnügen. „Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, sagte einst der französische Schriftsteller Victor Hugo. Dass Musik eine so emotionale Angelegenheit ist, könnte ganz in den Ursprüngen der menschlichen Evolution begründet sein, möglicherweise als eine Art vorsprachliche Kommunikation. So vermutet der Emotionsforscher Jaak Panksepp, Emeritus an der Bowling Green State University in Ohio, dass frühe Hominiden mit Hilfe melodischer Rufe in Kontakt zueinander blieben – etwa wenn eine Mutter außer Sichtweite ihres Sprösslings nach Nahrung suchte.

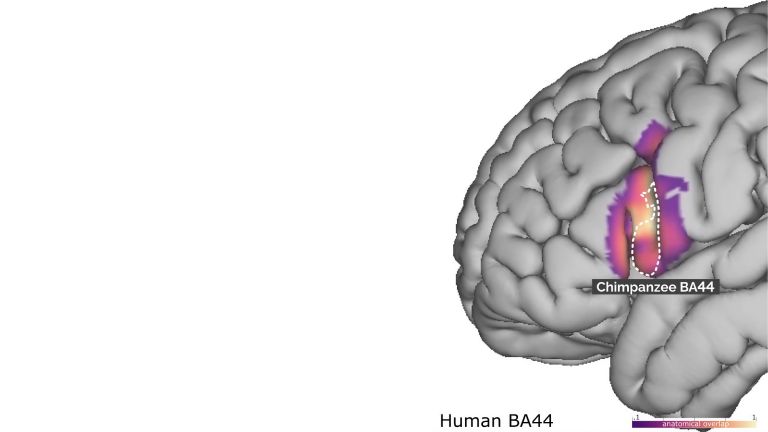

Das Gehirn scheint Musik zudem ganz ähnlich zu verarbeiten wie Sprache – nämlich nach syntaktischen Regeln. Es analysiert Töné, Intervalle und Akkorde und stellt sie in einen Zusammenhang. Bereits 2002 erkannte die Neuropsychologin Angela Friederici vom Max-Planck-Institut für Kognitions– und Neurowissenschaften in Leipzig, dass dabei unter anderem das Broca-Areal und der vordere Teil des Gyrus temporalis superior aktiv sind Hören: Vom Laut zum Wort. Beide sind auch für die syntaktische Verarbeitung von Sprache von Bedeutung. Und Stefan Koelsch stellte 2005 fest, dass musikalische Regelverstöße im Denkorgan zu Irritation führen. So machte sich in seinen Experimenten beispielsweise ein überraschender, als falsch empfundener Schlussakkord durch auffällige Muster im EEG bemerkbar.

Die Theorie der nonverbalen Kommunikation wird dadurch untermauert, dass wir verschiedenen Klängen automatisch eine Bedeutung beimessen. So empfinden wir Töné etwa als hohl, rau, spitz oder hell. Ob Klang und Bedeutung für einen Hörer zusammenpassen, lässt sich anhand des elektrischen Hirnpotenzials verfolgen, genauer gesagt: Anhand der so genannten N400-Welle. Sie zeigt sich bei der Sprachverarbeitung Sekundenbruchteile nachdem ein Wort erklingt und ist umso größer, je weniger es in den bisherigen Zusammenhang passt. Folgt beispielsweise auf den Satz „Der Junge singt ein Lied“ das Wort „Musik“, so ist die Welle kleiner, als wenn als Nächstes das unpassende Wort „Stift“ kommt, wie Koelsch in einer Übersichtsarbeit zur Musikverarbeitung erklärt. Ähnlich verhalte es sich, wenn man eine sphärenhaft klingende Mozart-Symphonie mit dem Wort „Engel“ assoziieren würde, im Experiment dagegen „Flegel“ erklingt. Dieser Effekt stellt sich bereits bei kurzen, isolierten Klängen ein, wie Koelsch gemeinsam mit Julia Grieser-Painter von der Oregon Health & Science University im Jahr 2011 erkannte.

„Das kann so wahrscheinlich keine andere Spezies“, sagt Stefan Koelsch in einem Audiobeitrag auf dasGehirn.info Hirnforschung und Musik mit Stefan Koelsch. Musik und Musikalität sind demnach zutiefst menschlich.

EEG

Elektroencephalogramm/-/electroencephalography

Bei dem Elektroencephalogramm, kurz EEG handelt es sich um eine Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns (Hirnströme). Die Hirnströme werden an der Kopfoberfläche oder mittels implantierter Elektroden im Gehirn selbst gemessen. Die Zeitauflösung liegt im Millisekundenbereich, die räumliche Auflösung ist hingegen sehr schlecht. Entdecker der elektrischen Hirnwellen bzw. des EEG ist der Neurologe Hans Berger (1873−1941) aus Jena.

zum Weiterlesen:

- Grieser Painter, J, et al.: Can out-of-context musical sounds convey meaning? An ERP study in the processing of meaning in music. Psychophysiology. 2011; 48(5):645 – 655, 2011 (zum Abstract).

Das größte Problem bei der Beantwortung der Frage, wie Musik Emotionen erzeugt, dürfte die Tatsache sein, dass sich Zuordnungen von musikalischen Elementen und Emotionen nie ganz eindeutig festlegen lassen. Die Lösung dieses Problems ist die Strebetendenz-Theorie. Sie sagt, dass Musik überhaupt keine Emotionen vermitteln kann, sondern nur Willensvorgänge, mit denen sich der Musikhörer identifiziert. Beim Vorgang der Identifikation werden die Willensvorgänge dann mit Emotionen gefärbt. Das gleiche passiert auch, wenn wir einen spannenden Film anschauen und uns mit den Willensvorgängen unserer Lieblingsfigur identifizieren. Auch hier erzeugt erst der Vorgang der Identifikation Emotionen.

Weil dieser Umweg der Emotionen über Willensvorgänge nicht erkannt wurde, scheiterten auch alle musikpsychologischen und neurologischen Versuche, die Frage nach der Ursache der Emotionen in der Musik, zu beantworten. Man könnte dabei an einen Menschen denken , der einen Fernsehapparat aufschraubt und darin mit einer Lupe nach den Emotionen sucht, die er zuvor beim Ansehen eines Films empfunden hatte.

Doch wie kann Musik Willensvorgänge vermitteln? Diese Willensvorgänge haben etwas mit dem zu tun, was alte Musiktheoretiker mit "Vorhalt", "Leitton" oder "Strebetendenz" bezeichnet haben. Wenn wir diese musikalischen Erscheinungen gedanklich in ihr Gegenteil umkehren (der Ton strebt fort - ich will, dass der Ton bleibt), dann haben wir in etwa den Willensinhalt gefunden, mit dem sich der Musikhörer identifiziert. In der Praxis wird dann alles noch etwas komplizierter, so dass sich auch differenziertere Willensvorgänge musikalisch darstellen lassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über den kostenlosen Download der E-Books der Universität München "Musik und Emotionen - Studien zur Strebetendenz-Theorie".

Bernd Willimek

http://www.musik-heute.de/tags/strebetendenz-theorie/

Bernd Willimek

www.willimekmusic.de/erklaerung-strebetendenz-theorie.pdf

Bernd Willimek

http://www.de.wikipedia.org/wiki/Strebetendenz-Theorie

Bernd Willimek